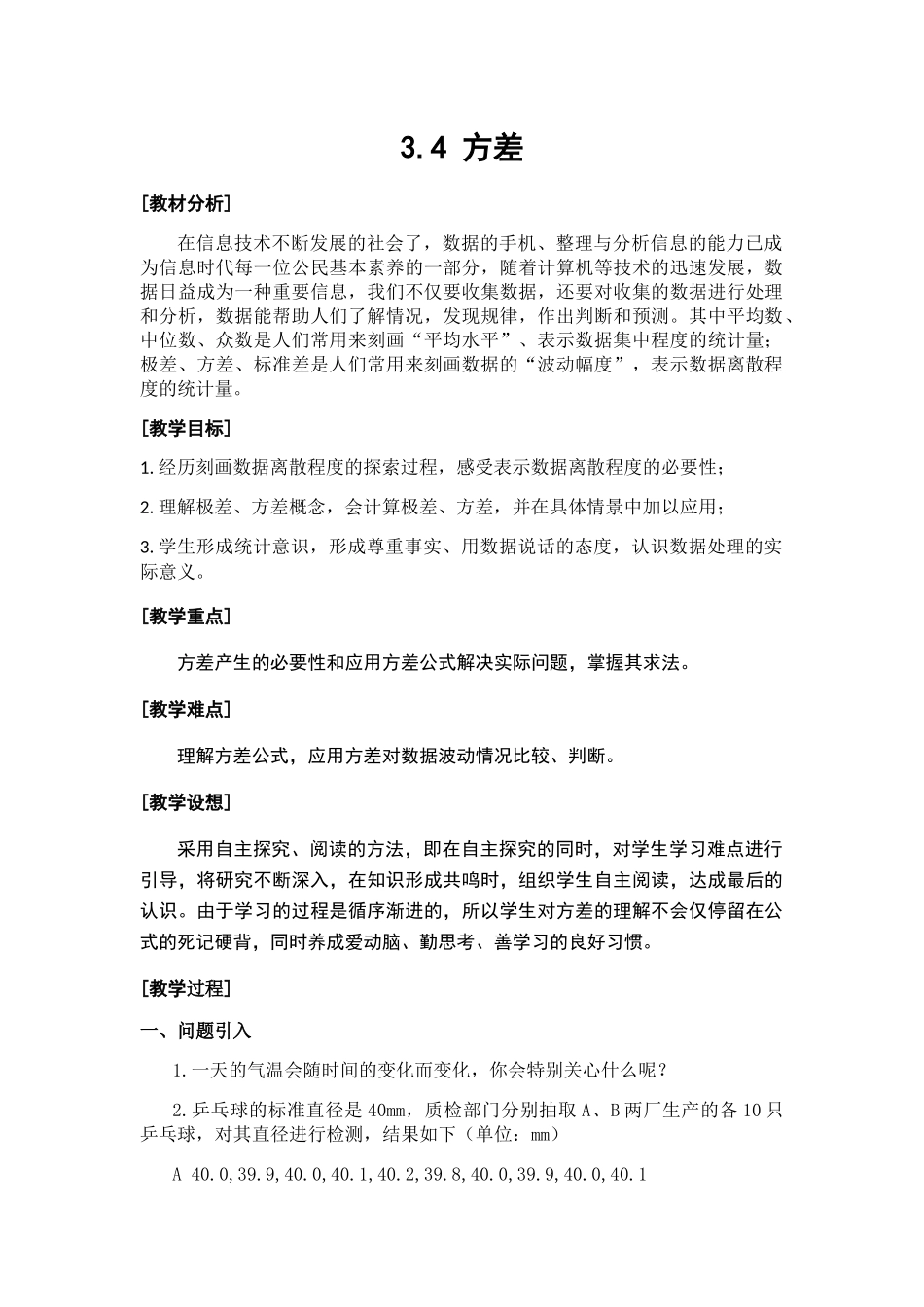

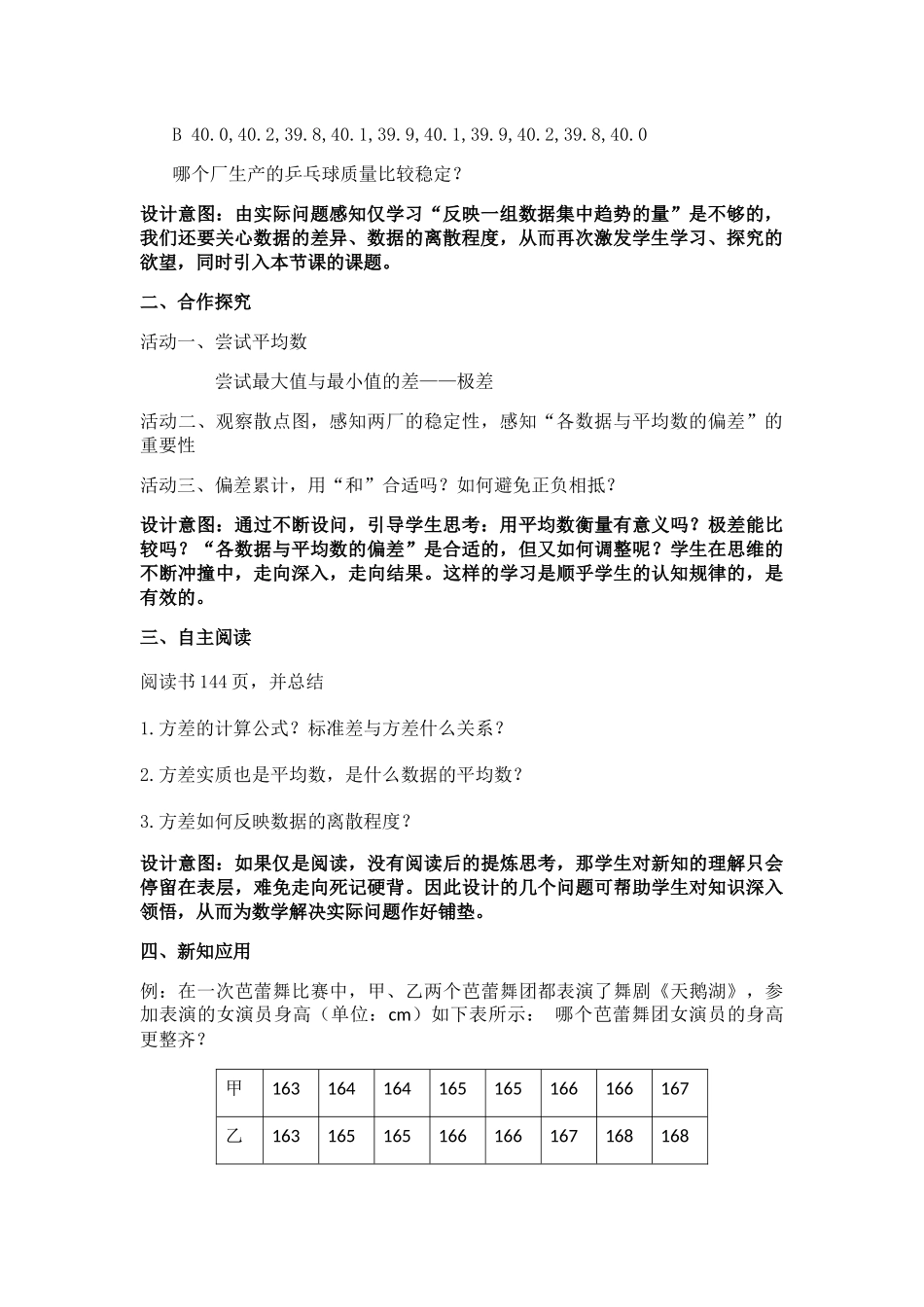

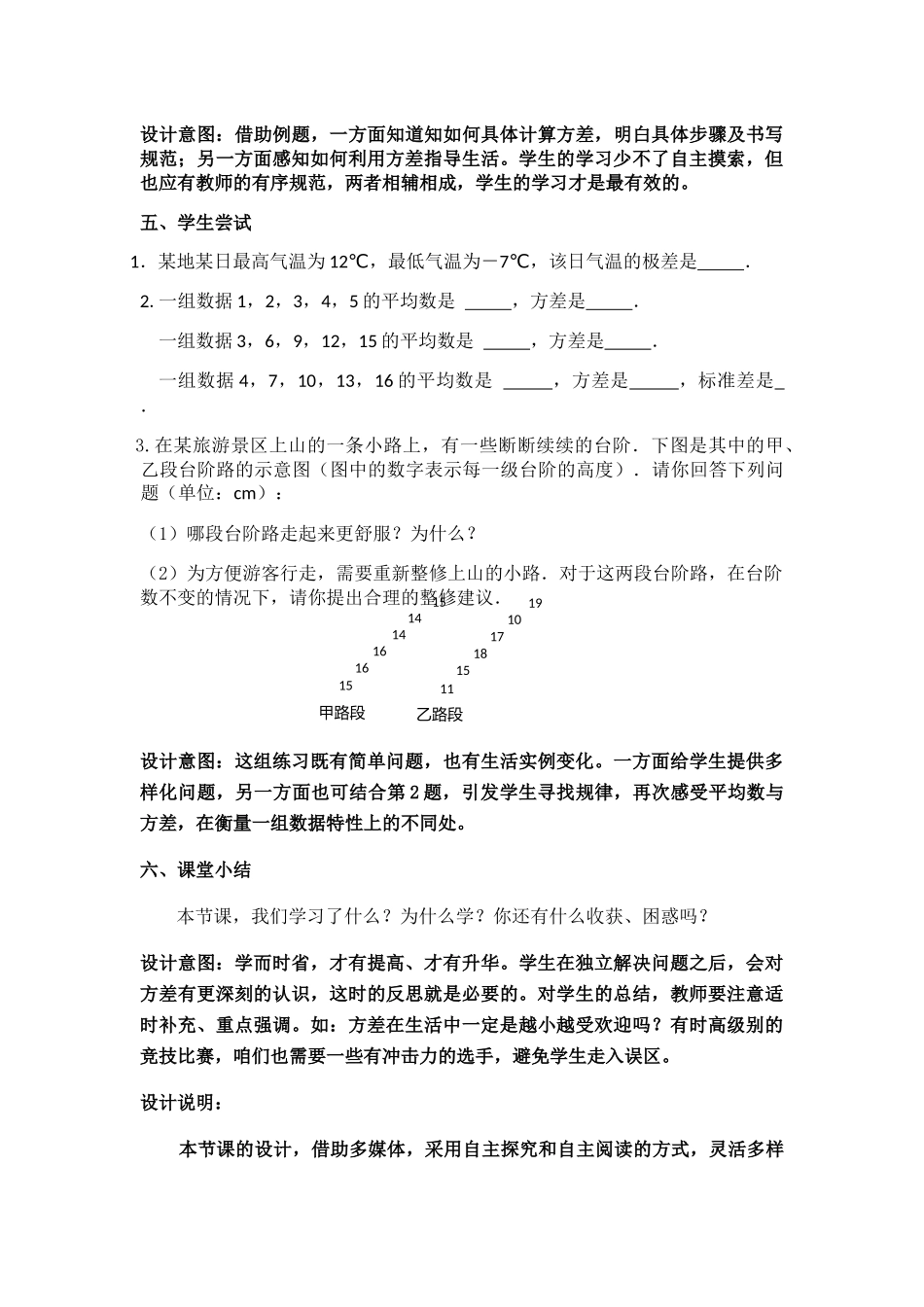

3.4方差[教材分析]在信息技术不断发展的社会了,数据的手机、整理与分析信息的能力已成为信息时代每一位公民基本素养的一部分,随着计算机等技术的迅速发展,数据日益成为一种重要信息,我们不仅要收集数据,还要对收集的数据进行处理和分析,数据能帮助人们了解情况,发现规律,作出判断和预测。其中平均数、中位数、众数是人们常用来刻画“平均水平”、表示数据集中程度的统计量;极差、方差、标准差是人们常用来刻画数据的“波动幅度”,表示数据离散程度的统计量。[教学目标]1.经历刻画数据离散程度的探索过程,感受表示数据离散程度的必要性;2.理解极差、方差概念,会计算极差、方差,并在具体情景中加以应用;3.学生形成统计意识,形成尊重事实、用数据说话的态度,认识数据处理的实际意义。[教学重点]方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题,掌握其求法。[教学难点]理解方差公式,应用方差对数据波动情况比较、判断。[教学设想]采用自主探究、阅读的方法,即在自主探究的同时,对学生学习难点进行引导,将研究不断深入,在知识形成共鸣时,组织学生自主阅读,达成最后的认识。由于学习的过程是循序渐进的,所以学生对方差的理解不会仅停留在公式的死记硬背,同时养成爱动脑、勤思考、善学习的良好习惯。[教学过程]一、问题引入1.一天的气温会随时间的变化而变化,你会特别关心什么呢?2.乒乓球的标准直径是40mm,质检部门分别抽取A、B两厂生产的各10只乒乓球,对其直径进行检测,结果如下(单位:mm)A40.0,39.9,40.0,40.1,40.2,39.8,40.0,39.9,40.0,40.1B40.0,40.2,39.8,40.1,39.9,40.1,39.9,40.2,39.8,40.0哪个厂生产的乒乓球质量比较稳定?设计意图:由实际问题感知仅学习“反映一组数据集中趋势的量”是不够的,我们还要关心数据的差异、数据的离散程度,从而再次激发学生学习、探究的欲望,同时引入本节课的课题。二、合作探究活动一、尝试平均数尝试最大值与最小值的差——极差活动二、观察散点图,感知两厂的稳定性,感知“各数据与平均数的偏差”的重要性活动三、偏差累计,用“和”合适吗?如何避免正负相抵?设计意图:通过不断设问,引导学生思考:用平均数衡量有意义吗?极差能比较吗?“各数据与平均数的偏差”是合适的,但又如何调整呢?学生在思维的不断冲撞中,走向深入,走向结果。这样的学习是顺乎学生的认知规律的,是有效的。三、自主阅读阅读书144页,并总结1.方差的计算公式?标准差与方差什么关系?2.方差实...