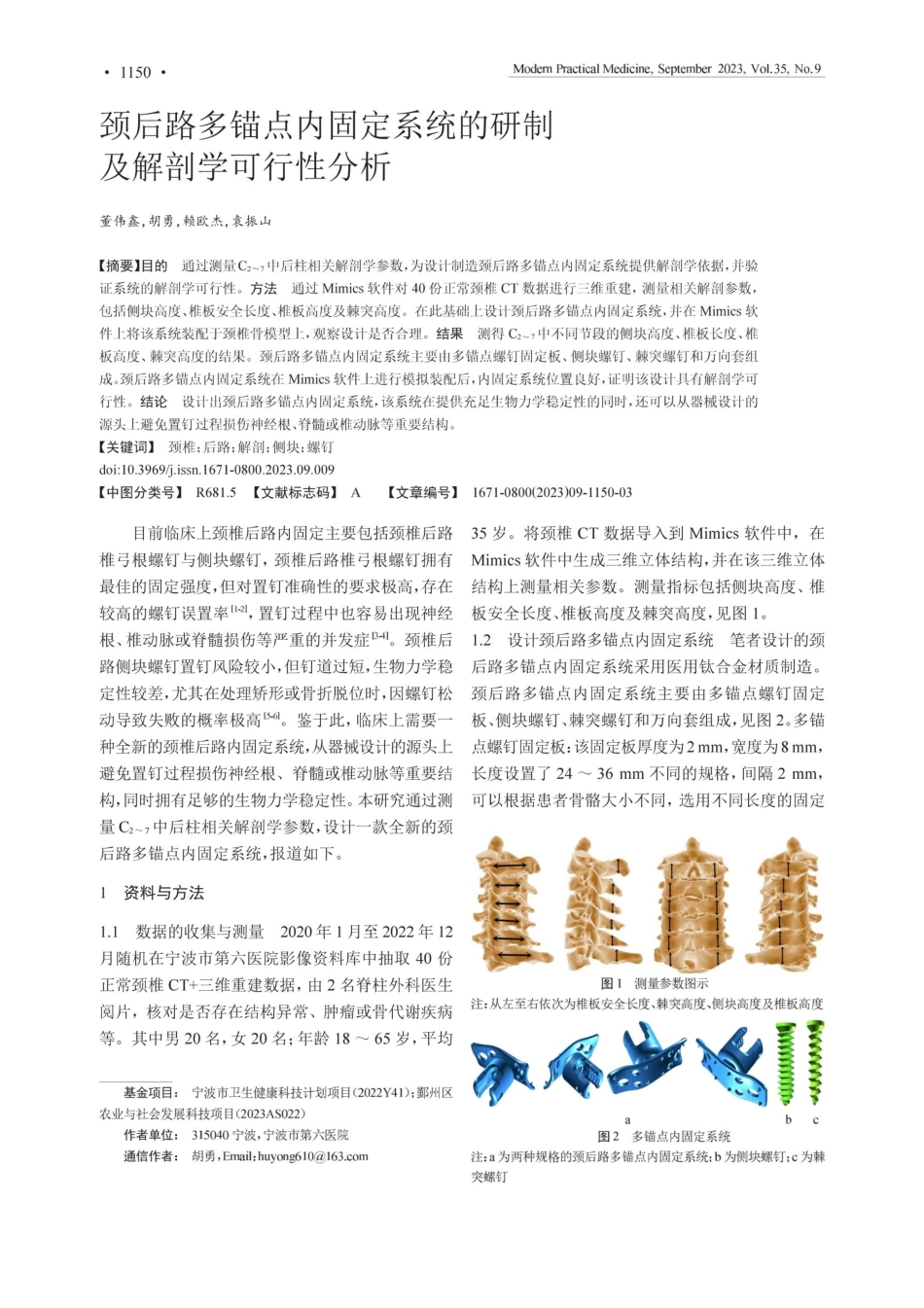

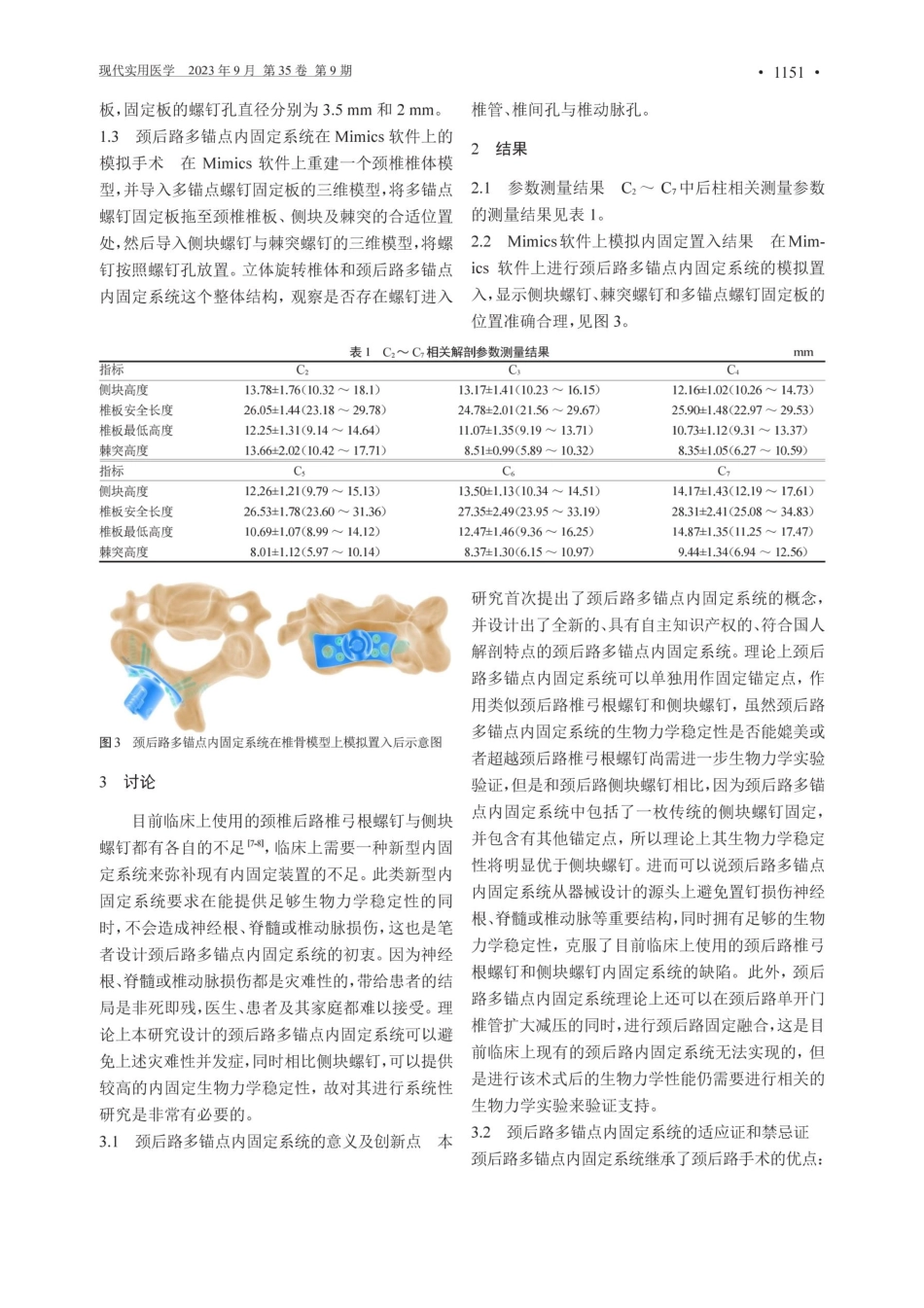

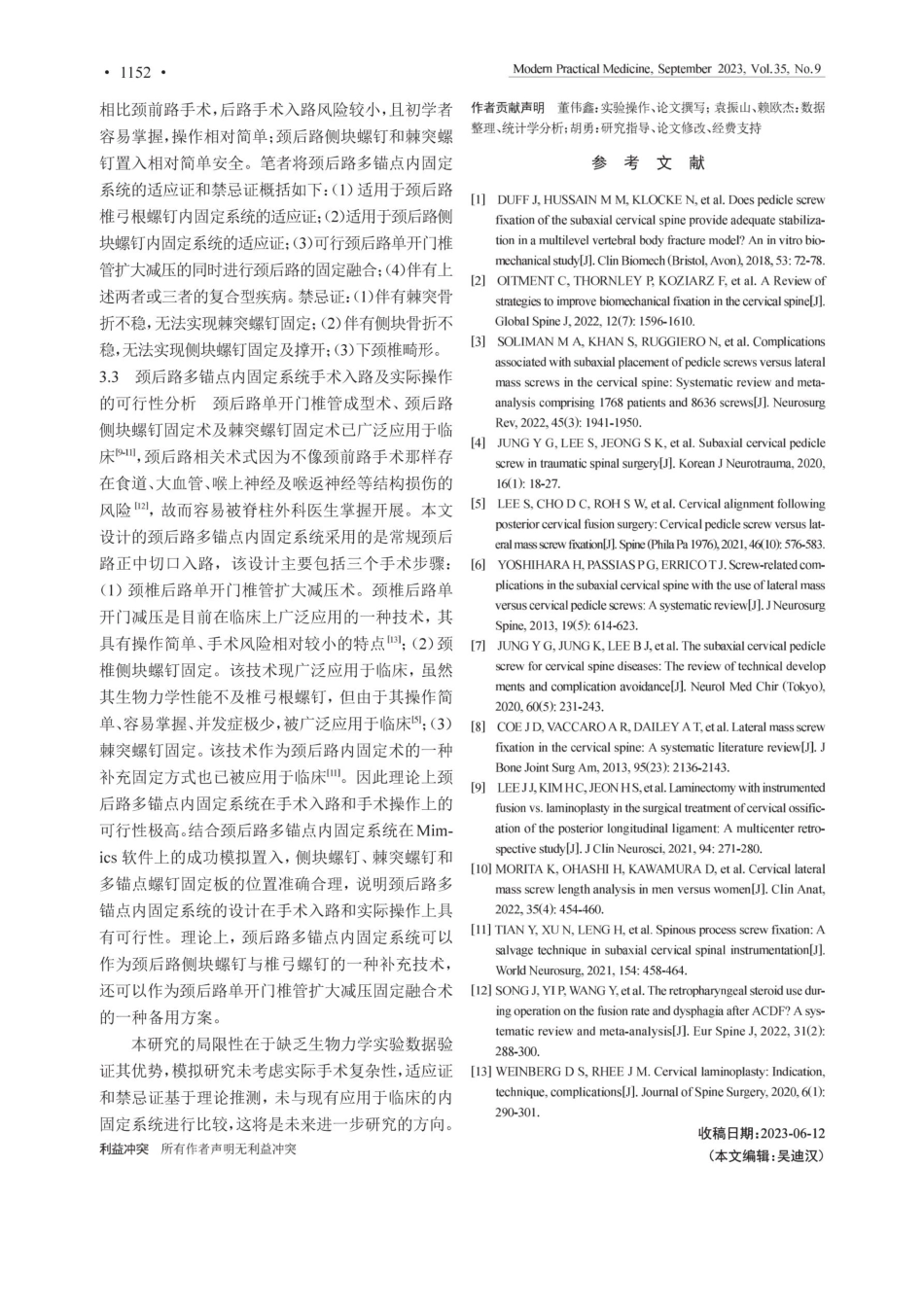

:1150·ModernPracticalMedicine,September2023,Vol.35,No.9颈后路多锚点内固定系统的研制及解剖学可行性分析董伟鑫,胡勇,赖欧杰,袁振山【摘要】目的通过测量C2~7中后柱相关解剖学参数,为设计制造颈后路多锚点内固定系统提供解剖学依据,并验证系统的解剖学可行性。方法通过Mimics软件对40份正常颈椎CT数据进行三维重建,测量相关解剖参数,包括侧块高度、椎板安全长度、椎板高度及棘突高度。在此基础上设计颈后路多锚点内固定系统,并在Mimics软件上将该系统装配于颈椎骨模型上,观察设计是否合理。结果测得C2~7中不同节段的侧块高度、椎板长度、椎板高度、棘突高度的结果。颈后路多锚点内固定系统主要由多锚点螺钉固定板、侧块螺钉、棘突螺钉和万向套组成。颈后路多锚点内固定系统在Mimics软件上进行模拟装配后,内固定系统位置良好,证明该设计具有解剖学可行性。结论设计出颈后路多锚点内固定系统,该系统在提供充足生物力学稳定性的同时,还可以从器械设计的源头上避免置钉过程损伤神经根、脊髓或椎动脉等重要结构。【关键词】颈椎;后路;解剖;侧块;螺钉doi:10.3969/j.issn.1671-0800.2023.09.009【中图分类号】R681.5【文献标志码】A目前临床上颈椎后路内固定主要包括颈椎后路椎弓根螺钉与侧块螺钉,颈椎后路椎弓根螺钉拥有最佳的固定强度,但对置钉准确性的要求极高,存在较高的螺钉误置率1-21,置钉过程中也容易出现神经根、椎动脉或脊髓损伤等严重的并发症B4]。颈椎后路侧块螺钉置钉风险较小,但钉道过短,生物力学稳定性较差,尤其在处理矫形或骨折脱位时,因螺钉松动导致失败的概率极高[5-0]。鉴于此,临床上需要一种全新的颈椎后路内固定系统,从器械设计的源头上避免置钉过程损伤神经根、脊髓或椎动脉等重要结构,同时拥有足够的生物力学稳定性。本研究通过测量C2~7中后柱相关解剖学参数,设计一款全新的颈后路多锚点内固定系统,报道如下。1资料与方法1.1数据的收集与测量2020年1月至2022年12月随机在宁波市第六医院影像资料库中抽取40份正常颈椎CT+三维重建数据,由2名脊柱外科医生阅片,核对是否存在结构异常、肿瘤或骨代谢疾病等。其中男20名,女20名;年龄18~65岁,平均【文章编号】1671-0800(2023)09-1150-0335岁。将颈椎CT数据导入到Mimics软件中,在Mimics软件中生成三维立体结构,并在该三维立体结构上测量相关参数。测量指标包括侧块高度、椎板安全长度、椎板高度及棘突高度,见图1。1.2设计颈后路多锚点内固定系统...