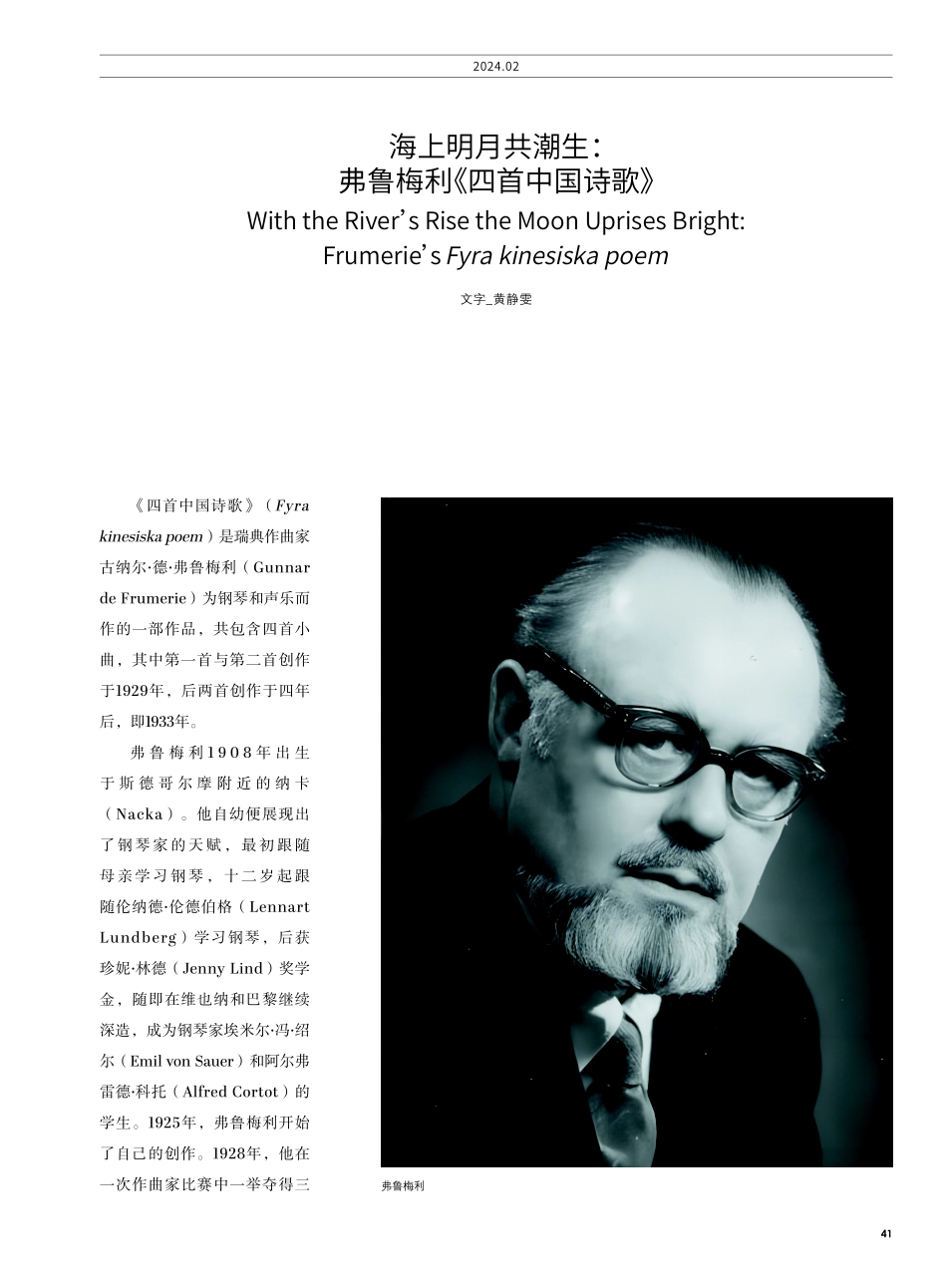

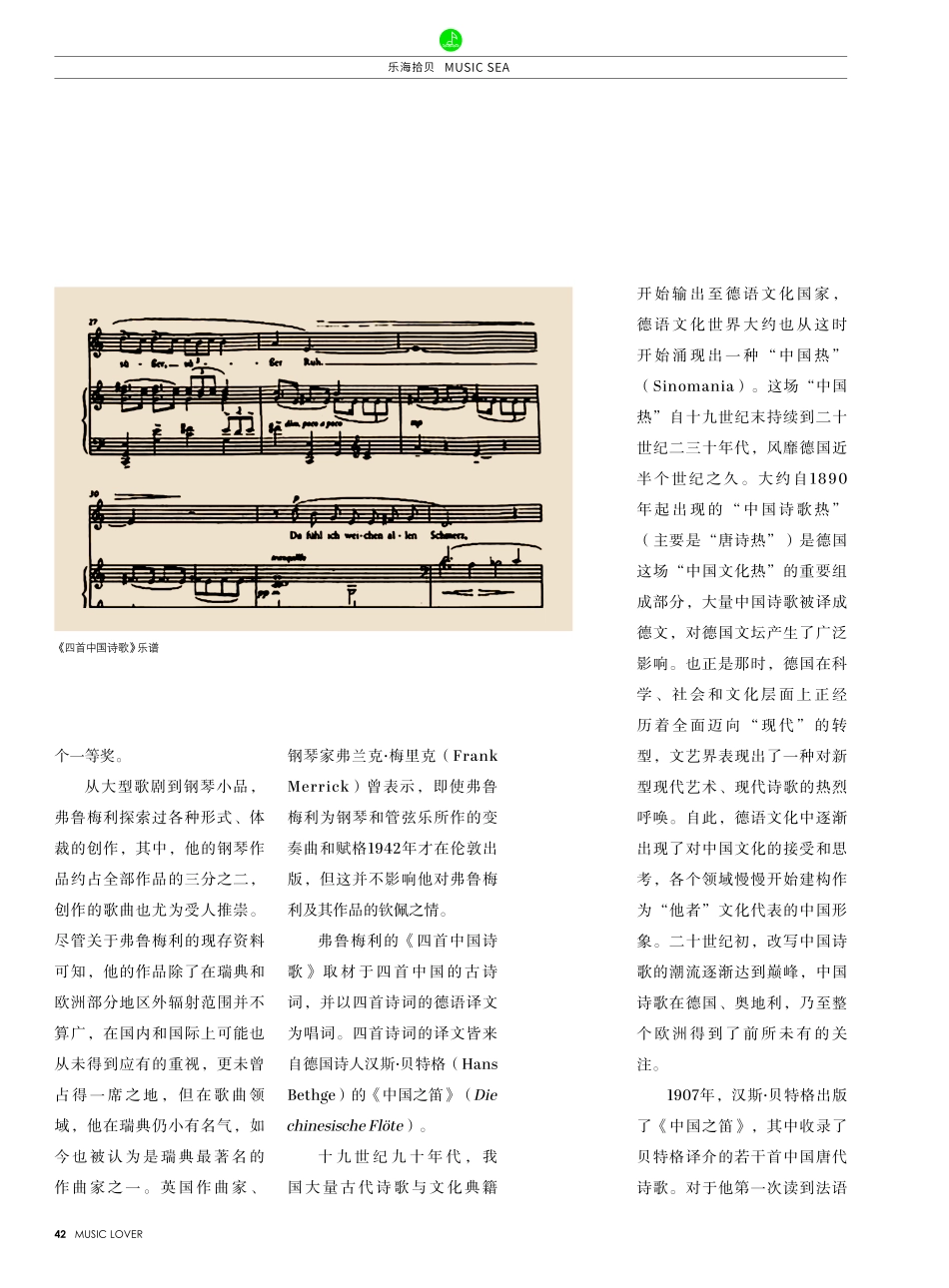

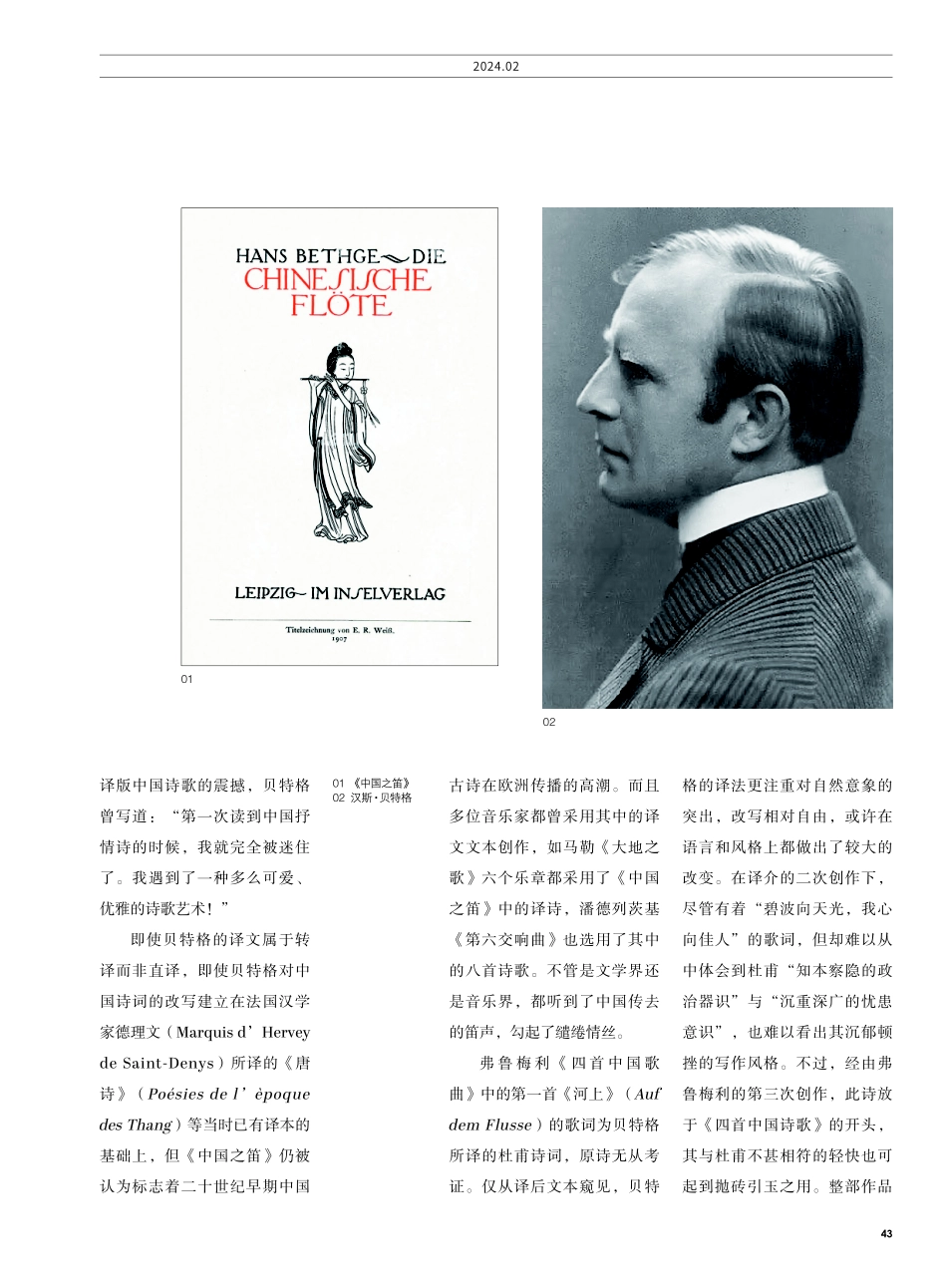

412024.02《四首中国诗歌》(Fyrakinesiskapoem)是瑞典作曲家古纳尔·德·弗鲁梅利(GunnardeFrumerie)为钢琴和声乐而作的一部作品,共包含四首小曲,其中第一首与第二首创作于1929年,后两首创作于四年后,即1933年。弗鲁梅利1908年出生于斯德哥尔摩附近的纳卡(Nacka)。他自幼便展现出了钢琴家的天赋,最初跟随母亲学习钢琴,十二岁起跟随伦纳德·伦德伯格(LennartLundberg)学习钢琴,后获珍妮·林德(JennyLind)奖学金,随即在维也纳和巴黎继续深造,成为钢琴家埃米尔·冯·绍尔(EmilvonSauer)和阿尔弗雷德·科托(AlfredCortot)的学生。1925年,弗鲁梅利开始了自己的创作。1928年,他在一次作曲家比赛中一举夺得三海上明月共潮生:弗鲁梅利《四首中国诗歌》WiththeRiver’sRisetheMoonUprisesBright:Frumerie’sFyrakinesiskapoem文字_黄静雯弗鲁梅利42MUSICLOVER个一等奖。从大型歌剧到钢琴小品,弗鲁梅利探索过各种形式、体裁的创作,其中,他的钢琴作品约占全部作品的三分之二,创作的歌曲也尤为受人推崇。尽管关于弗鲁梅利的现存资料可知,他的作品除了在瑞典和欧洲部分地区外辐射范围并不算广,在国内和国际上可能也从未得到应有的重视,更未曾占得一席之地,但在歌曲领域,他在瑞典仍小有名气,如今也被认为是瑞典最著名的作曲家之一。英国作曲家、开始输出至德语文化国家,德语文化世界大约也从这时开始涌现出一种“中国热”(Sinomania)。这场“中国热”自十九世纪末持续到二十世纪二三十年代,风靡德国近半个世纪之久。大约自1890年起出现的“中国诗歌热”(主要是“唐诗热”)是德国这场“中国文化热”的重要组成部分,大量中国诗歌被译成德文,对德国文坛产生了广泛影响。也正是那时,德国在科学、社会和文化层面上正经历着全面迈向“现代”的转型,文艺界表现出了一种对新型现代艺术、现代诗歌的热烈呼唤。自此,德语文化中逐渐出现了对中国文化的接受和思考,各个领域慢慢开始建构作为“他者”文化代表的中国形象。二十世纪初,改写中国诗歌的潮流逐渐达到巅峰,中国诗歌在德国、奥地利,乃至整个欧洲得到了前所未有的关注。1907年,汉斯·贝特格出版了《中国之笛》,其中收录了贝特格译介的若干首中国唐代诗歌。对于他第一次读到法语钢琴家弗兰克·梅里克(FrankMerrick)曾表示,即使弗鲁梅利为钢琴和管弦乐所作的变奏曲和赋格1942年才在伦敦出版,但这并不影响他对弗鲁梅利及其作品的钦佩之情。弗鲁梅利的《四首中国...