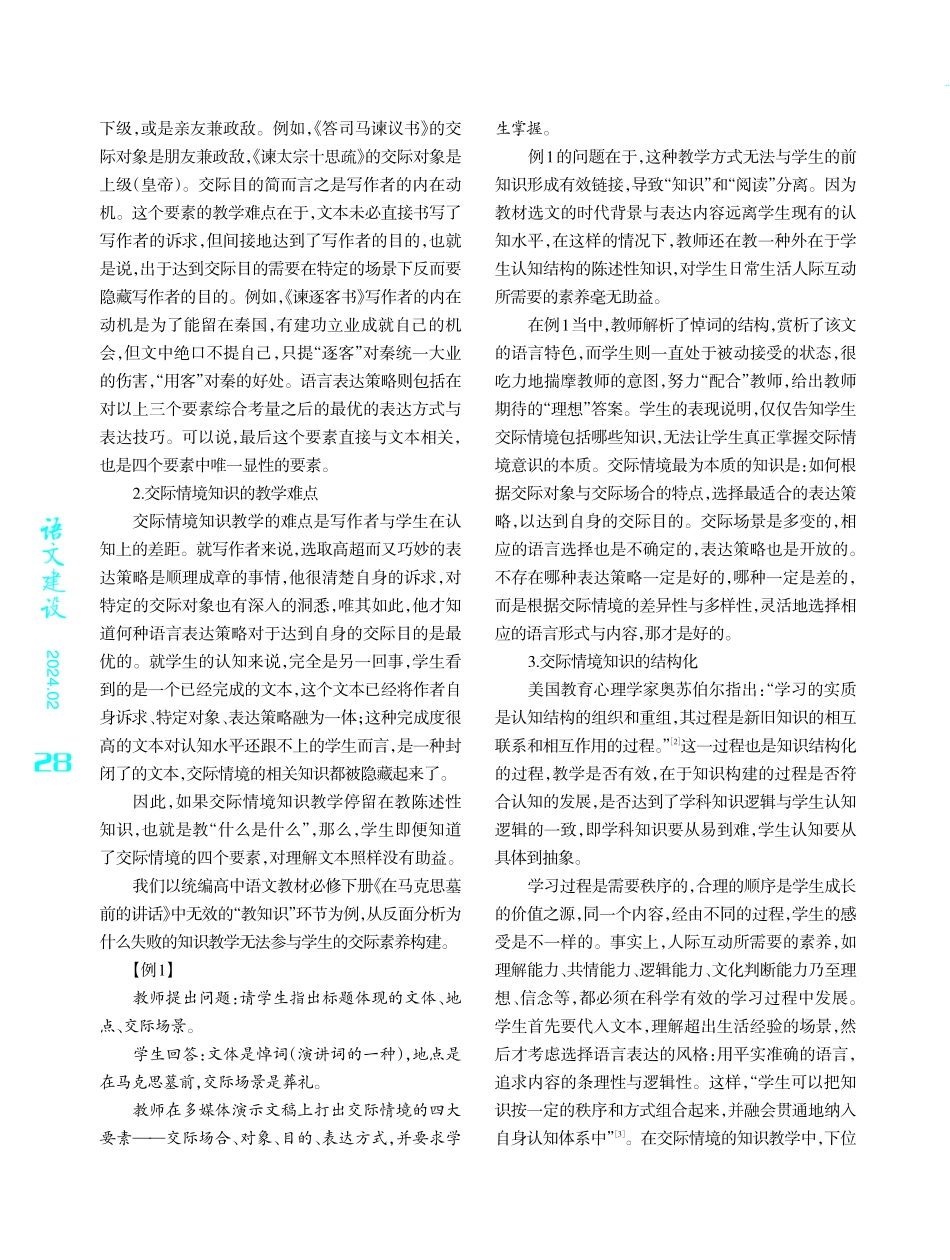

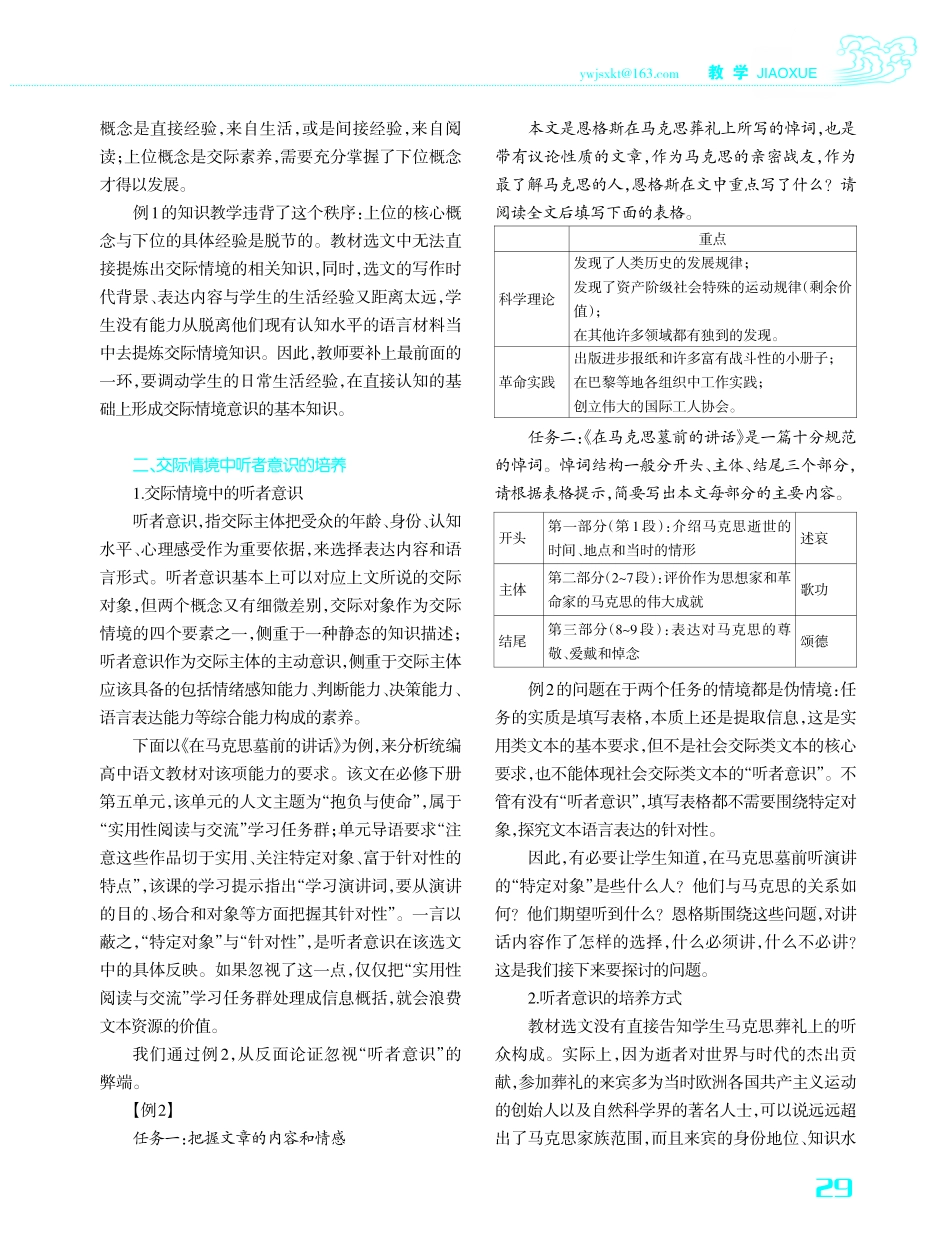

ywjsxkt@163.com教学JIAOXUE从现实生活中的交际需要来说,社会交往类文本的阅读教学不是为了展现已经发生在过去的某个具体交际场景的言语样本的优秀之处,而是为了促进学生交际情境意识的培养。因此,只有把这类文本与现实生活需要相结合,借鉴写作者选择语言表达策略背后的依据与考量,才会让学生有真正的学习动力,教材选文与“人的发展”才能真正成为一个整体。系统功能语言学的创始人、伦敦大学教授韩礼德指出:“语言系统中支配所有语言使用现象的两个最为基本的目的:一是理解环境,二是作用于环境中的其他人(人际),把二者结合起来并使二者发生关联的是第三个元功能成分,即谋篇功能。”[1]韩礼德教授关于语言系统中环境、人际、谋篇的描述,也是统编语文教材中社会交际类文本的最优价值的教学要素。但是,教材选文作为一个“成品”,已经把以上要素综合于行文过程中,并最终封闭在文本的字里行间了;教学的意义则在于重新打开作者对自身诉求、交际对象、交际场景的综合考量,并凸显作者如何选择最优的语言表达策略,以此培养学生的交际情境意识,促进学生语言沟通能力的发展,这是社会交际类文本教学的应为和可为之处。一、交际情境知识教学在《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“高中新课标”)中,“情境”是高频词,一共出现了34次;与“情境”相关的表述有“真实的语言运用情境”“课程内容情境化”“学习情境”“阅读情境”“社会情境”等。如果以适用场景来划分,高中新课标中的“情境”可分为四类:语文实践活动情境、个人体验情境、社会生活情境、学科认知情境。本文讨论的“交际情境”既包括社会生活情境,也包括学科认知情境。1.交际情境知识的构成具体到交际情境中的知识,则包括交际场景、交际对象、交际目的、语言表达策略四个要素。交际场景可以大致划分为公共场合与私人场合两类。以统编高中语文教材必修下册为例,《在马克思墓前的讲话》《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》属于前者,《与妻书》属于后者;须注意的是,即便是公共场合,交际对象也是特定的,而非泛泛的。交际对象根据写作者自身的关系来划分,可以分为亲友、政敌、陌生人、上语文教学中的交际情境意识培养策略——以《在马克思墓前的讲话》为例福建师范大学附属中学福建教育学院语文课程与教学研究所陈琳【摘要】在现实社会生活中,要实现有效的、良好的人际互动,需要准确的、得体的语言表达能力,以及根据交际场合选择合适的...