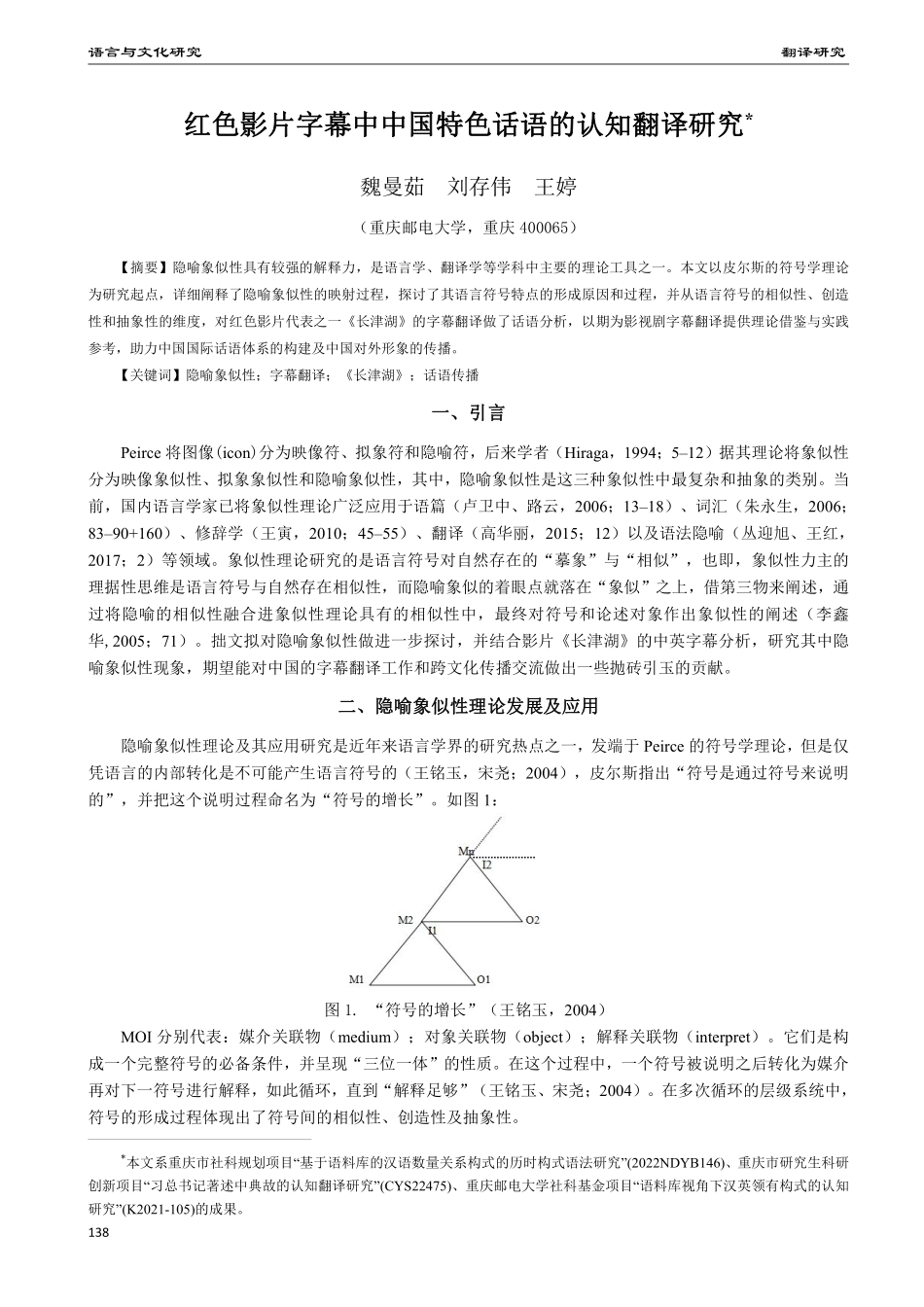

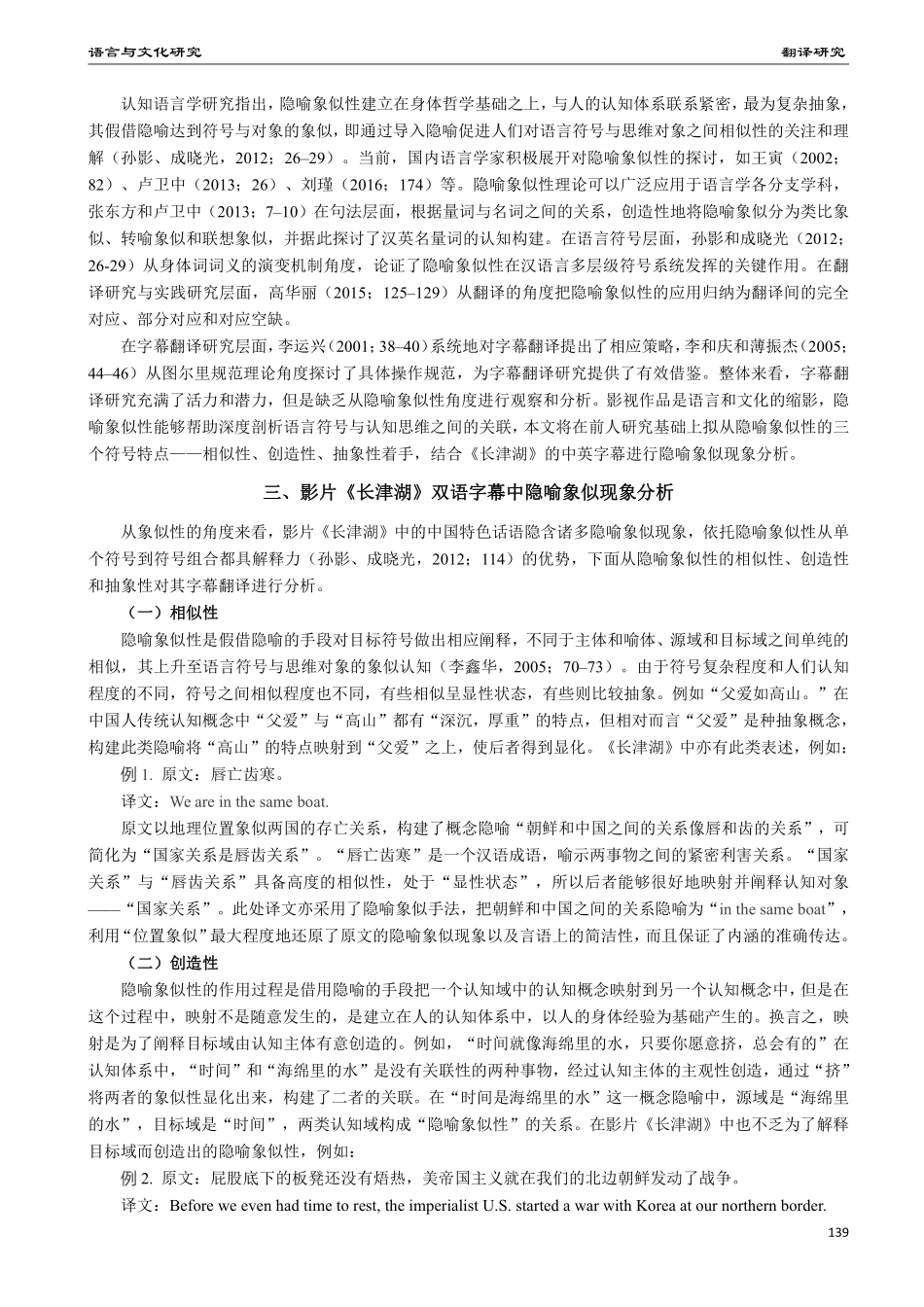

语言与文化研究翻译研究138红色影片字幕中中国特色话语的认知翻译研究*魏曼茹刘存伟王婷(重庆邮电大学,重庆400065)【摘要】隐喻象似性具有较强的解释力,是语言学、翻译学等学科中主要的理论工具之一。本文以皮尔斯的符号学理论为研究起点,详细阐释了隐喻象似性的映射过程,探讨了其语言符号特点的形成原因和过程,并从语言符号的相似性、创造性和抽象性的维度,对红色影片代表之一《长津湖》的字幕翻译做了话语分析,以期为影视剧字幕翻译提供理论借鉴与实践参考,助力中国国际话语体系的构建及中国对外形象的传播。【关键词】隐喻象似性;字幕翻译;《长津湖》;话语传播一、引言Peirce将图像(icon)分为映像符、拟象符和隐喻符,后来学者(Hiraga,1994;5–12)据其理论将象似性分为映像象似性、拟象象似性和隐喻象似性,其中,隐喻象似性是这三种象似性中最复杂和抽象的类别。当前,国内语言学家已将象似性理论广泛应用于语篇(卢卫中、路云,2006;13–18)、词汇(朱永生,2006;83–90+160)、修辞学(王寅,2010;45–55)、翻译(高华丽,2015;12)以及语法隐喻(丛迎旭、王红,2017;2)等领域。象似性理论研究的是语言符号对自然存在的“摹象”与“相似”,也即,象似性力主的理据性思维是语言符号与自然存在相似性,而隐喻象似的着眼点就落在“象似”之上,借第三物来阐述,通过将隐喻的相似性融合进象似性理论具有的相似性中,最终对符号和论述对象作出象似性的阐述(李鑫华,2005;71)。拙文拟对隐喻象似性做进一步探讨,并结合影片《长津湖》的中英字幕分析,研究其中隐喻象似性现象,期望能对中国的字幕翻译工作和跨文化传播交流做出一些抛砖引玉的贡献。二、隐喻象似性理论发展及应用隐喻象似性理论及其应用研究是近年来语言学界的研究热点之一,发端于Peirce的符号学理论,但是仅凭语言的内部转化是不可能产生语言符号的(王铭玉,宋尧;2004),皮尔斯指出“符号是通过符号来说明的”,并把这个说明过程命名为“符号的增长”。如图1:图1.“符号的增长”(王铭玉,2004)MOI分别代表:媒介关联物(medium);对象关联物(object);解释关联物(interpret)。它们是构成一个完整符号的必备条件,并呈现“三位一体”的性质。在这个过程中,一个符号被说明之后转化为媒介再对下一符号进行解释,如此循环,直到“解释足够”(王铭玉、宋尧;2004)。在多次循环的层级系统中,符号的形成过程体现出了符号间的相似性、创造性及...