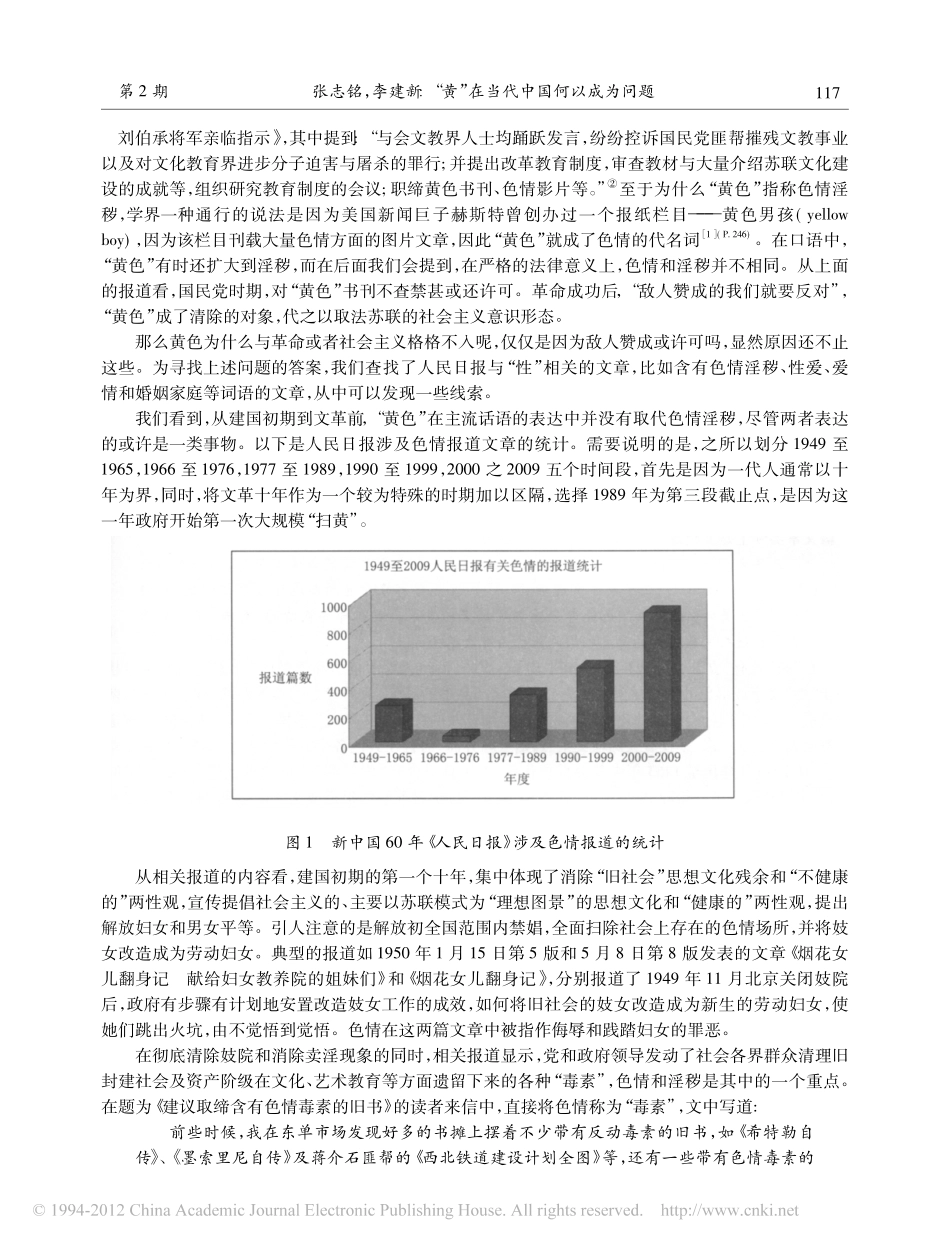

第30卷第2期2012年03月政法论坛TribuneofPoliticalScienceandLawVol.30,No.2Mar.2012作者简介:张志铭,中国人民大学法学院教授;李建新,法学博士,郑州大学法学院讲师。*本文系张志铭教授主持的教育部项目《网络色情淫秽的法律规制问题研究》(项目编号09YJA820080)的阶段性成果。①《人民日报》1949年12月14日6版。②《人民日报》1949年12月26日3版。“黄”在当代中国何以成为问题*张志铭李建新摘要:对于涉“黄”法律规制的确切对象和正当性基础,在国人的观念和实践中一直被认为是无容置疑的。通过话语分析,联系1949年共和国成立以来的不同历史语境,可以看到“黄”的话语在主流观念中的构建和演变并非一成不变,而且“黄”的主流话语表达与社会生活真实状况之间存在着脱节甚至背离,因此,在涉“黄”法律规制中应该认真思考何为“黄”以及“扫黄”的正当性基础问题。关键词:“黄”;色情;淫秽;“扫黄”法律规制“黄”在中国语境中常常特指色情淫秽,在历次的社会“扫黄”运动和行动中,与之相关的信息、物品和行为多被禁止,甚至还严厉到动用刑法予以治罪的地步。“黄”和“扫黄”作为一种话语表达和社会实践,自1949年中华人民共和国成立以来,相沿已久,其中经历了怎样的发生和流变的过程,颇有检索分析的必要。立足于当下和今后法律规制色情淫秽行为的需要,如果我们不联系具体的语境和语义对“黄”和“扫黄”这种话语表达和实践予以把握,那么不仅可能影响规制的有效性,而且还可能损害规制的正当性基础。有鉴于此,本文将以主流观念为线索,并采用话语分析的方法,联系1949年以来的不同历史语境,对“黄”的话语在主流观念中的构建和演变的事实做一个初步的考察和分析。一、“黄”的话语的主流建构:最初的“破”与“立”语词作为话语(或概念)表达和语言符号是不同的。话语因为有特定的语境,因此成为历史的一部分,即福柯所谓的档案,是不可重复的;而语言符号则是可以重复的。因此,理解一个语词或用语不仅要把握其作为语言符号的一般意义,而且还要考察其作为话语表达的具体语境和语义。“黄”的一般语义是作为颜色一种的黄色,作为一种特定的话语,表达的则是“性”,或者一部分“性”。在实际生活中,“性”具有自然的一面,无所谓善恶好坏,不具有当然的价值。而“黄”所表达的“性”则具有价值属性,即与色情淫秽下流相关。“黄”这一话语对所表达的“性”实际上进行了区分,即好的“性”,与不好的“性”(即“黄”)。那么,这样一...