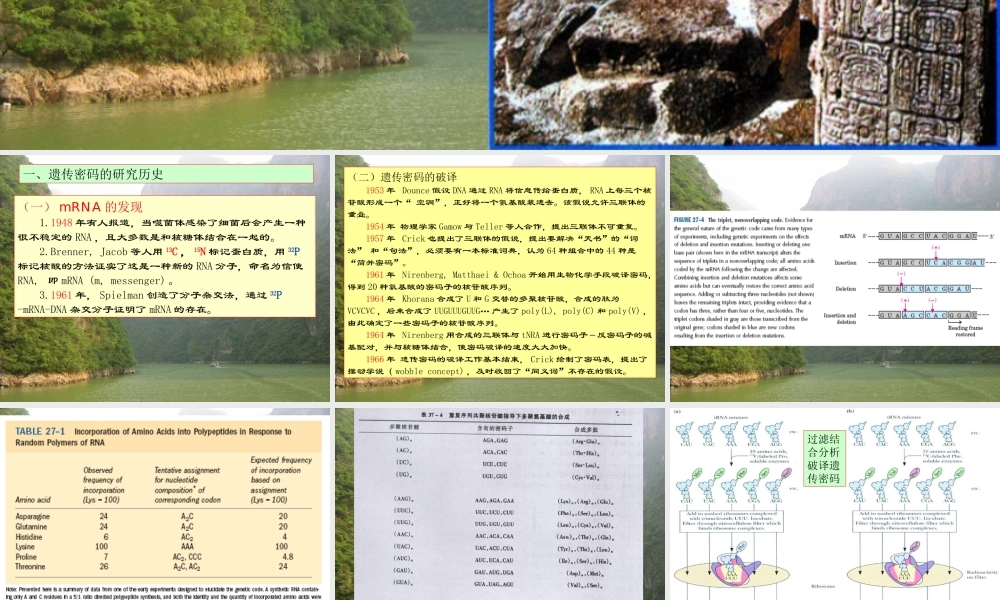

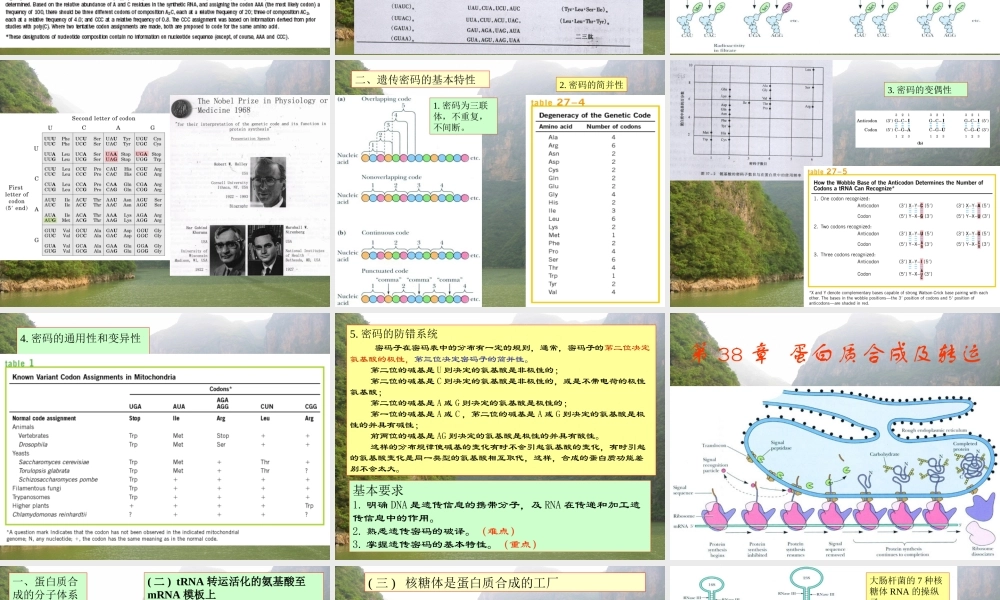

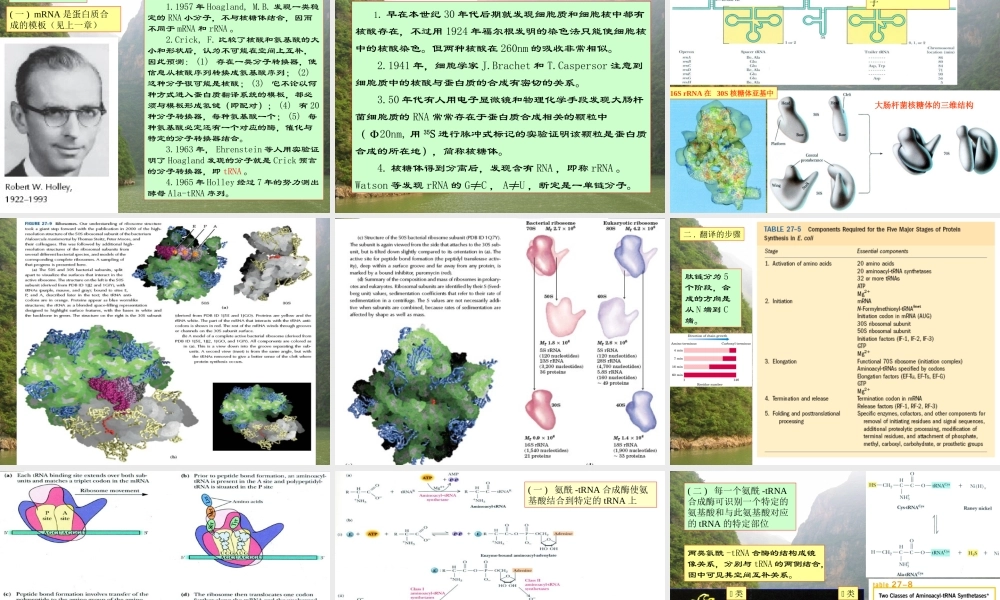

第37章遗传密码(一)mRNA的发现1.1948年有人报道,当噬菌体感染了细菌后会产生一种很不稳定的RNA,且大多数是和核糖体结合在一起的。2.Brenner,Jacob等人用13C,15N标记蛋白质,用32P标记核酸的方法证实了这是一种新的RNA分子,命名为信使RNA,即mRNA(m,messenger)。3.1961年,Spielman创造了分子杂交法,通过32P-mRNA-DNA杂交分子证明了mRNA的存在。一、遗传密码的研究历史(二)遗传密码的破译1953年Dounce假设DNA通过RNA将信息传给蛋白质,RNA上每三个核苷酸形成一个“空洞”,正好将一个氨基酸装进去。该假说允许三联体的重叠。1954年物理学家Gamow与Teller等人合作,提出三联体不可重复。1957年Crick也提出了三联体的假说,提出要解决“天书”的“词法”和“句法”,必须要有一本标准词典,认为64种组合中的44种是“简并密码”。1961年Nirenberg,Matthaei&Ochoa开始用生物化学手段破译密码,得到20种氨基酸的密码子的核苷酸序列。1964年Khorana合成了U和G交替的多聚核苷酸,合成的肽为VCVCVC,后来合成了UUGUUUGUUG…产生了poly(L),poly(C)和poly(V),由此确定了一些密码子的核苷酸序列。1964年Nirenberg用合成的三联体与tNRA进行密码子-反密码子的碱基配对,并与核糖体结合,使密码破译的速度大大加快。1966年遗传密码的破译工作基本结束,Crick绘制了密码表,提出了摆动学说(wobbleconcept),及时收回了“同义词”不存在的假设。过滤结合分析破译遗传密码二、遗传密码的基本特性1.密码为三联体,不重复,不间断。2.密码的简并性3.密码的变偶性4.密码的通用性和变异性5.密码的防错系统密码子在密码表中的分布有一定的规则,通常,密码子的第二位决定氨基酸的极性,第三位决定密码子的简并性。第二位的碱基是U则决定的氨基酸是非极性的;第二位的碱基是C则决定的氨基酸是非极性的,或是不带电荷的极性氨基酸;第二位的碱基是A或G则决定的氨基酸是极性的;第一位的碱基是A或C,第二位的碱基是A或G则决定的氨基酸是极性的并具有碱性;前两位的碱基是AG则决定的氨基酸是极性的并具有酸性。这样的分布规律使碱基的变化有时不会引起氨基酸的变化,有时引起的氨基酸变化是同一类型的氨基酸相互取代,这样,合成的蛋白质功能差别不会太大。基本要求1.明确DNA是遗传信息的携带分子,及RNA在传递和加工遗传信息中的作用。2.熟悉遗传密码的破译。(难点)3.掌握遗传密码的基本特性。(重点)第38章蛋白质合成及转运(二)tRNA转运活化的氨基酸至mRNA模板...