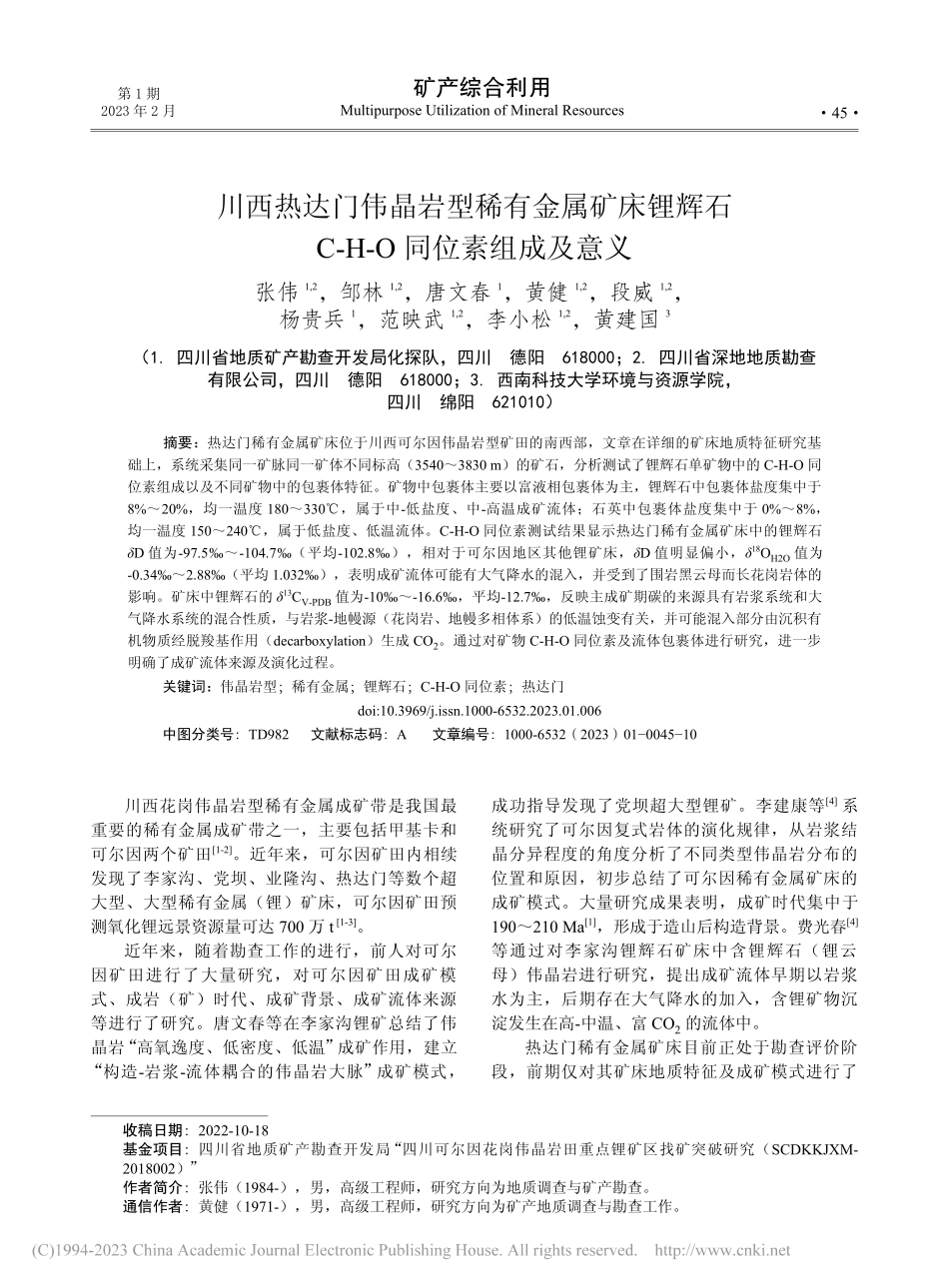

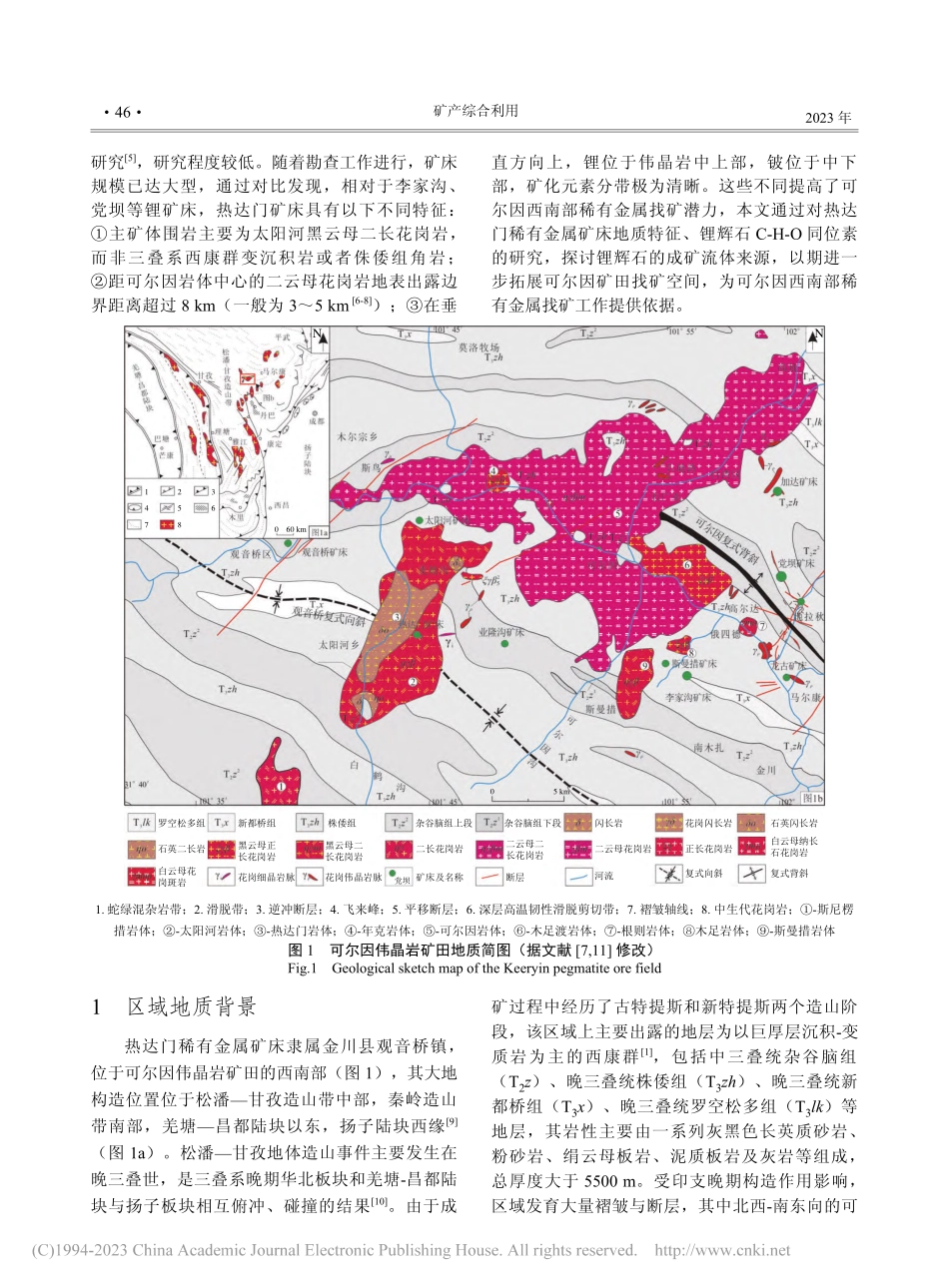

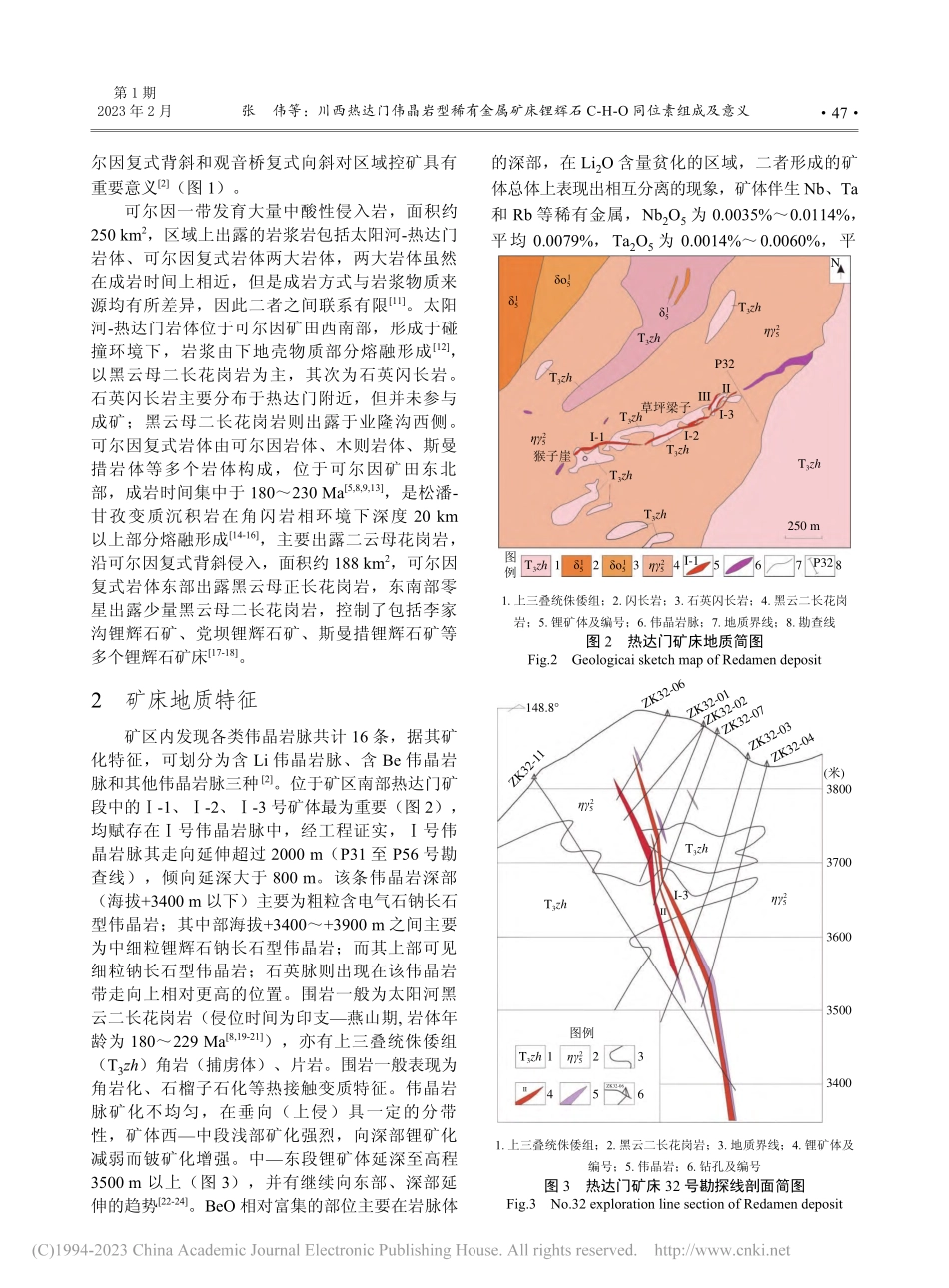

川西热达门伟晶岩型稀有金属矿床锂辉石C-H-O同位素组成及意义张伟1,2,邹林1,2,唐文春1,黄健1,2,段威1,2,杨贵兵1,范映武1,2,李小松1,2,黄建国3(1.四川省地质矿产勘查开发局化探队,四川德阳618000;2.四川省深地地质勘查有限公司,四川德阳618000;3.西南科技大学环境与资源学院,四川绵阳621010)摘要:热达门稀有金属矿床位于川西可尔因伟晶岩型矿田的南西部,文章在详细的矿床地质特征研究基础上,系统采集同一矿脉同一矿体不同标高(3540~3830m)的矿石,分析测试了锂辉石单矿物中的C-H-O同位素组成以及不同矿物中的包裹体特征。矿物中包裹体主要以富液相包裹体为主,锂辉石中包裹体盐度集中于8%~20%,均一温度180~330℃,属于中-低盐度、中-高温成矿流体;石英中包裹体盐度集中于0%~8%,均一温度150~240℃,属于低盐度、低温流体。C-H-O同位素测试结果显示热达门稀有金属矿床中的锂辉石δD值为-97.5‰~-104.7‰(平均-102.8‰),相对于可尔因地区其他锂矿床,δD值明显偏小,δ18OH2O值为-0.34‰~2.88‰(平均1.032‰),表明成矿流体可能有大气降水的混入,并受到了围岩黑云母而长花岗岩体的影响。矿床中锂辉石的δ13CV-PDB值为-10‰~-16.6‰,平均-12.7‰,反映主成矿期碳的来源具有岩浆系统和大气降水系统的混合性质,与岩浆-地幔源(花岗岩、地幔多相体系)的低温蚀变有关,并可能混入部分由沉积有机物质经脱羧基作用(decarboxylation)生成CO2。通过对矿物C-H-O同位素及流体包裹体进行研究,进一步明确了成矿流体来源及演化过程。关键词:伟晶岩型;稀有金属;锂辉石;C-H-O同位素;热达门doi:10.3969/j.issn.1000-6532.2023.01.006中图分类号:TD982文献标志码:A文章编号:1000-6532(2023)01−0045−10川西花岗伟晶岩型稀有金属成矿带是我国最重要的稀有金属成矿带之一,主要包括甲基卡和可尔因两个矿田[1-2]。近年来,可尔因矿田内相续发现了李家沟、党坝、业隆沟、热达门等数个超大型、大型稀有金属(锂)矿床,可尔因矿田预测氧化锂远景资源量可达700万t[1-3]。近年来,随着勘查工作的进行,前人对可尔因矿田进行了大量研究,对可尔因矿田成矿模式、成岩(矿)时代、成矿背景、成矿流体来源等进行了研究。唐文春等在李家沟锂矿总结了伟晶岩“高氧逸度、低密度、低温”成矿作用,建立“构造-岩浆-流体耦合的伟晶岩大脉”成矿模式,成功指导发现了党坝超大型锂矿。李建康等[4]系统研究了可尔因复式岩体的演化规律,...