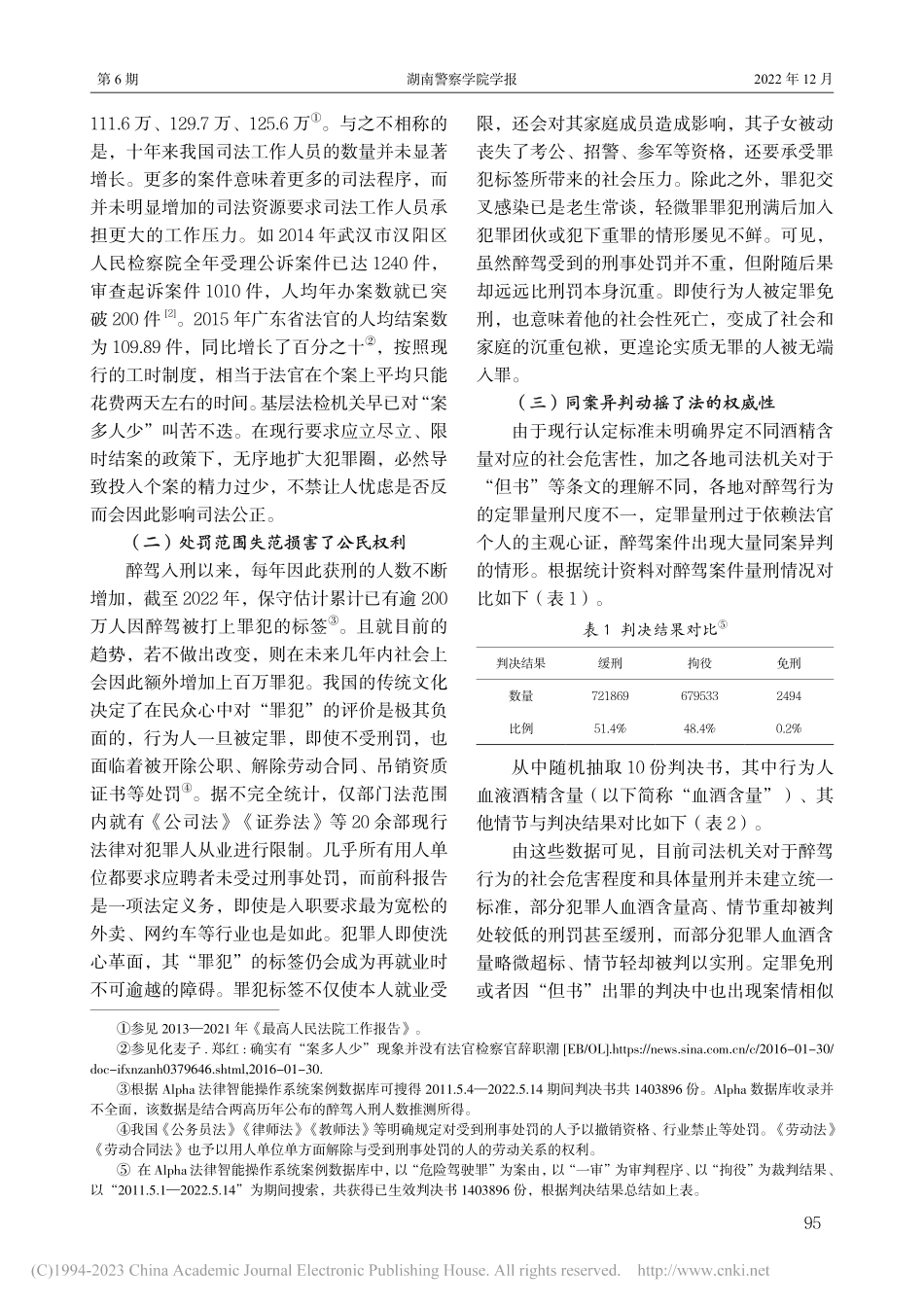

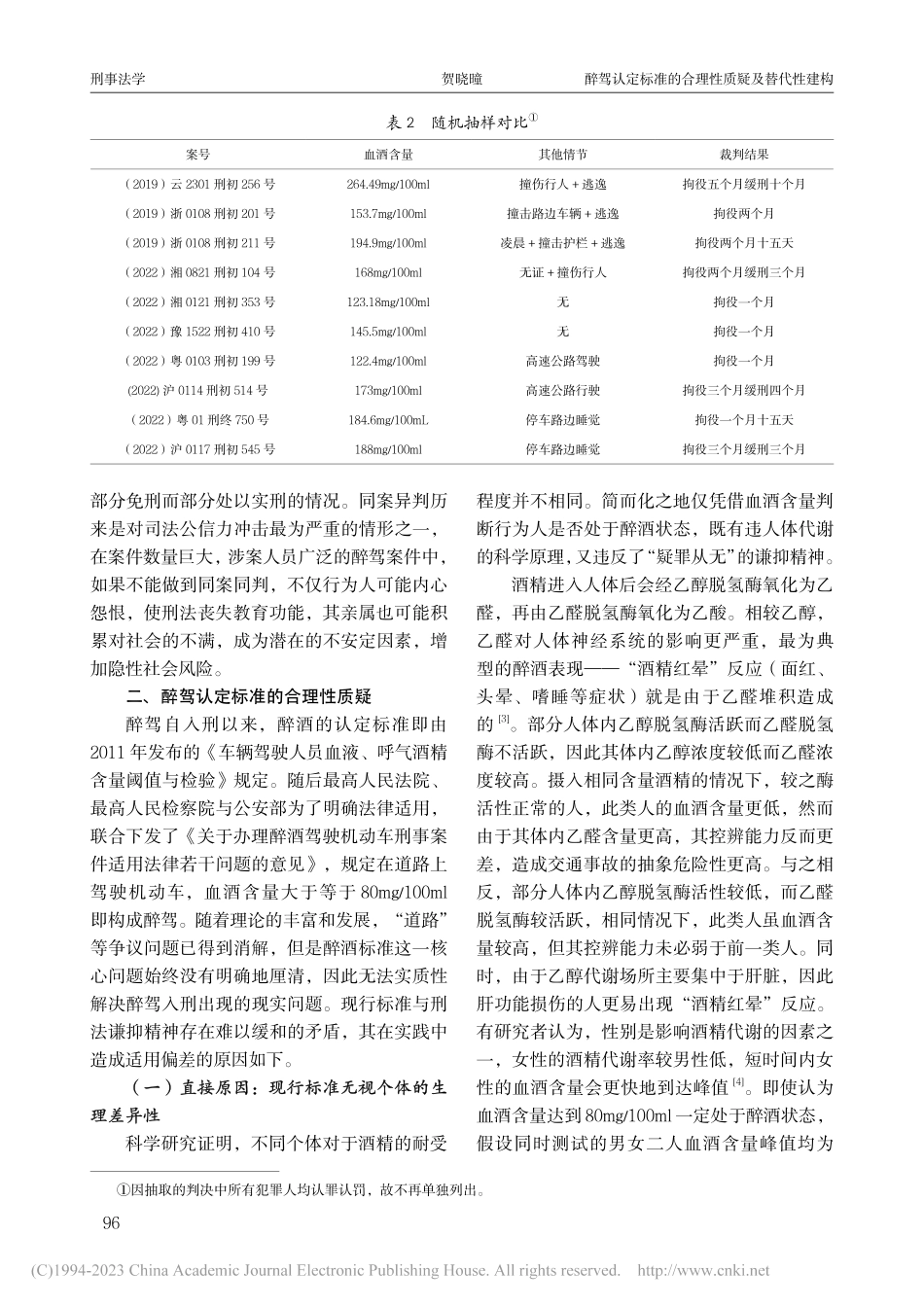

2022年12月第34卷第6期湖南警察学院学报JournalofHunanPoliceAcademyDec.2022Vol.34No.694引言醉驾自《刑法修正案(八)》入刑以来在维护道路交通安全、管控道路安全隐患方面取得了显著的成效。根据公开数据显示,2020年全国范围内每检查百辆车的醉驾比例与2011年相较下降了70%以上①。以浙江省为例,2010年全省查处酒驾24.8万起,其中醉驾2.6万起;2020年全省查处酒驾9.6万起,其中醉驾2.3万起②。在机动车保有量大幅增加的情况下,酒、醉驾案件数量却逆势下降,可见醉驾入刑取得了预期的社会效果。然而随着实践的不断深入,醉驾入刑暴露出挤压司法资源、处罚范围失范等问题。朱列玉等全国人大代表多次提交废除醉驾罪的提案,有学者指出醉驾入刑是“泛刑法化、刑法过度工具主义化”的结果[1],违反了刑法的谦抑性原则,其作为一般违法行为犯罪化的开端,长远来看对公民权利保护、刑事司法运行、社会风险管控来说弊大于利。醉驾入刑出现评价褒贬不一、分化严重的局面,根源是其认定标准存在缺陷。应从醉驾案件司法实践的角度出发,根据现实问题分析认定标准的不足,为建立更加行之有效的认定标准提供进路。一、醉驾司法适用中的现实问题醉驾入刑在管控道路安全风险方面取得预期成效的同时,其附随效应也引起了各界的广泛关注与忧虑,部分问题甚至积弊已现。(一)醉驾案件激增占用了大量司法资源(一)醉驾案件激增占用了大量司法资源近年来,随着打击力度的加大和司法公正的进步,案件数量逐年增加。醉驾入刑后的一个显著变化就是刑事案件数量的暴增。2013年全国一审刑事案件数量仅为95.4万件,而2015年、2017年、2019年、2021年全国一审刑事案件数量逐年剧增,分别为102.3万、醉驾认定标准的合理性质疑及替代性建构——基于实证分析的视角贺晓曈(湖南工商大学,湖南长沙410205)摘要:醉酒型危险驾驶罪在维护道路安全、保障人民生命健康权益方面卓有成效,但也暴露出挤压司法资源、处罚范围失范等问题。其根源在于醉驾认定标准存在一定缺陷,仅凭血酒含量即入罪忽视了个体的生理差异与犯罪侵害法益的本质,实质上扩大了犯罪圈,违反了刑法的谦抑精神。建立以比例原则为指导,血酒含量为认定基础,眼动测试、平衡性测试、模拟路况反应等检测为阻却要素的阶层认定标准可以更加合理地框定犯罪圈,平衡刑法的保障机能与保护机能,藉以实现刑法在应对风险社会、推动法治现代化建设上的关键作用。关键字:醉驾;认定标准;法益侵害;比例原则;阶层认...