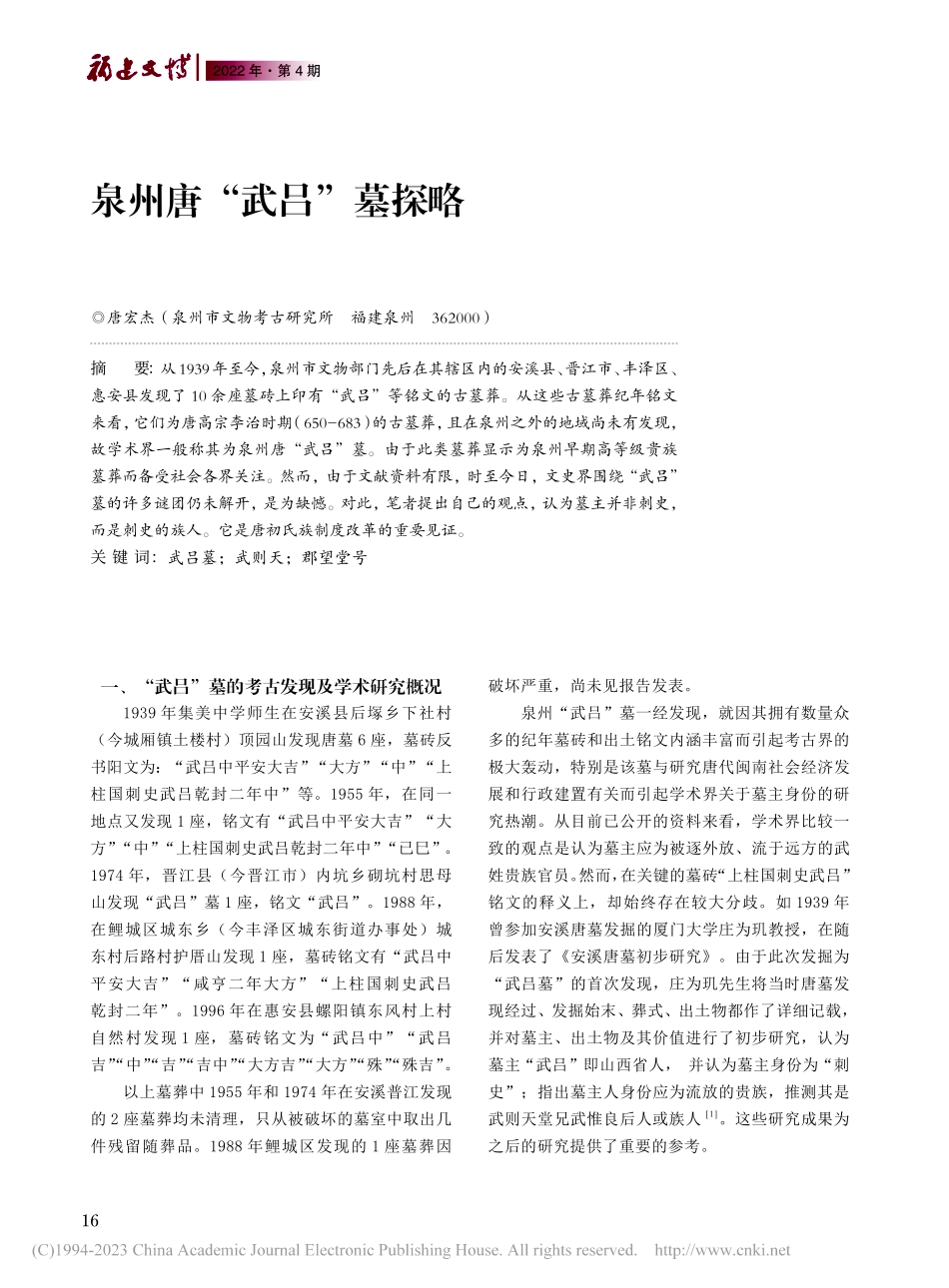

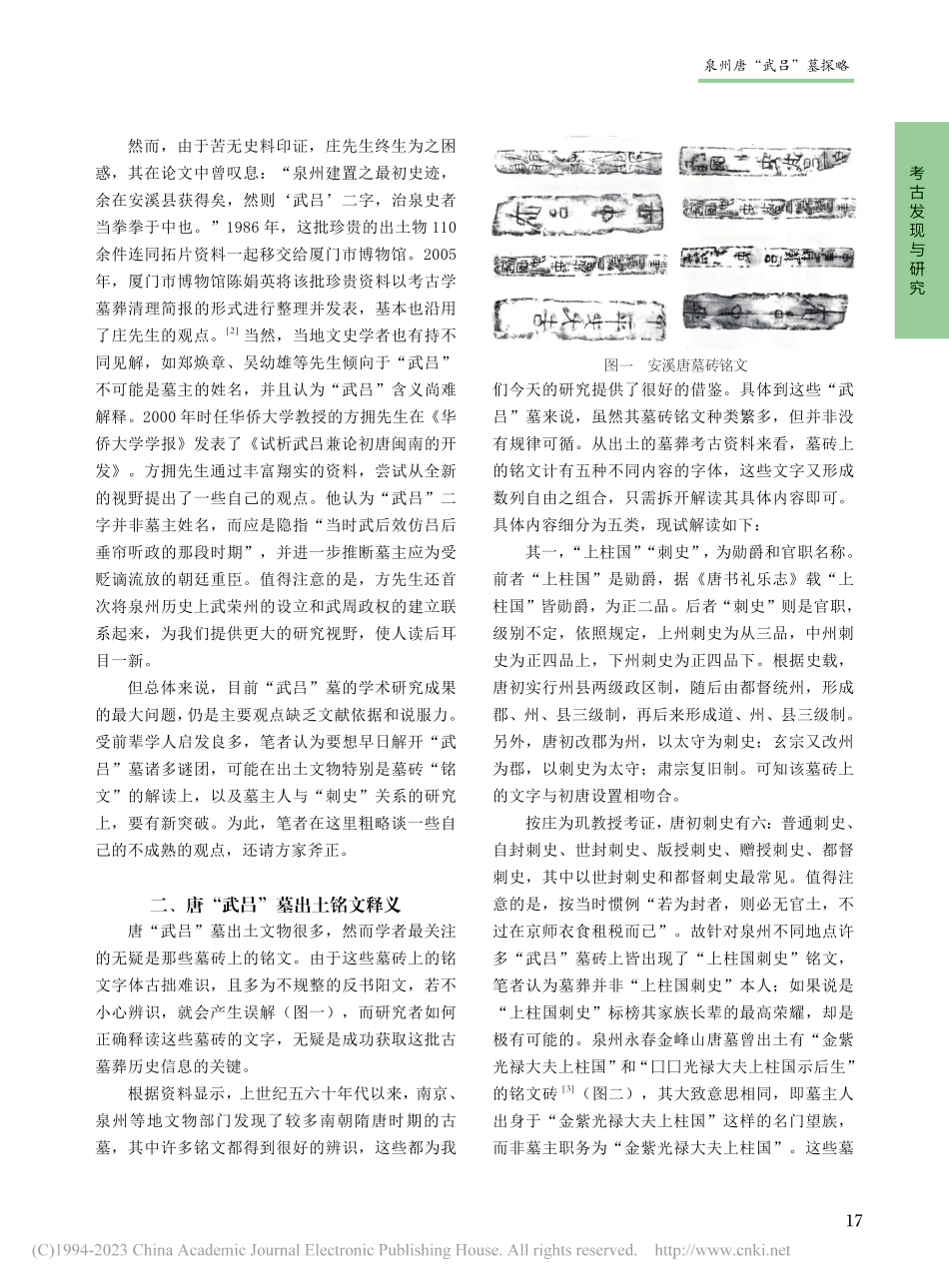

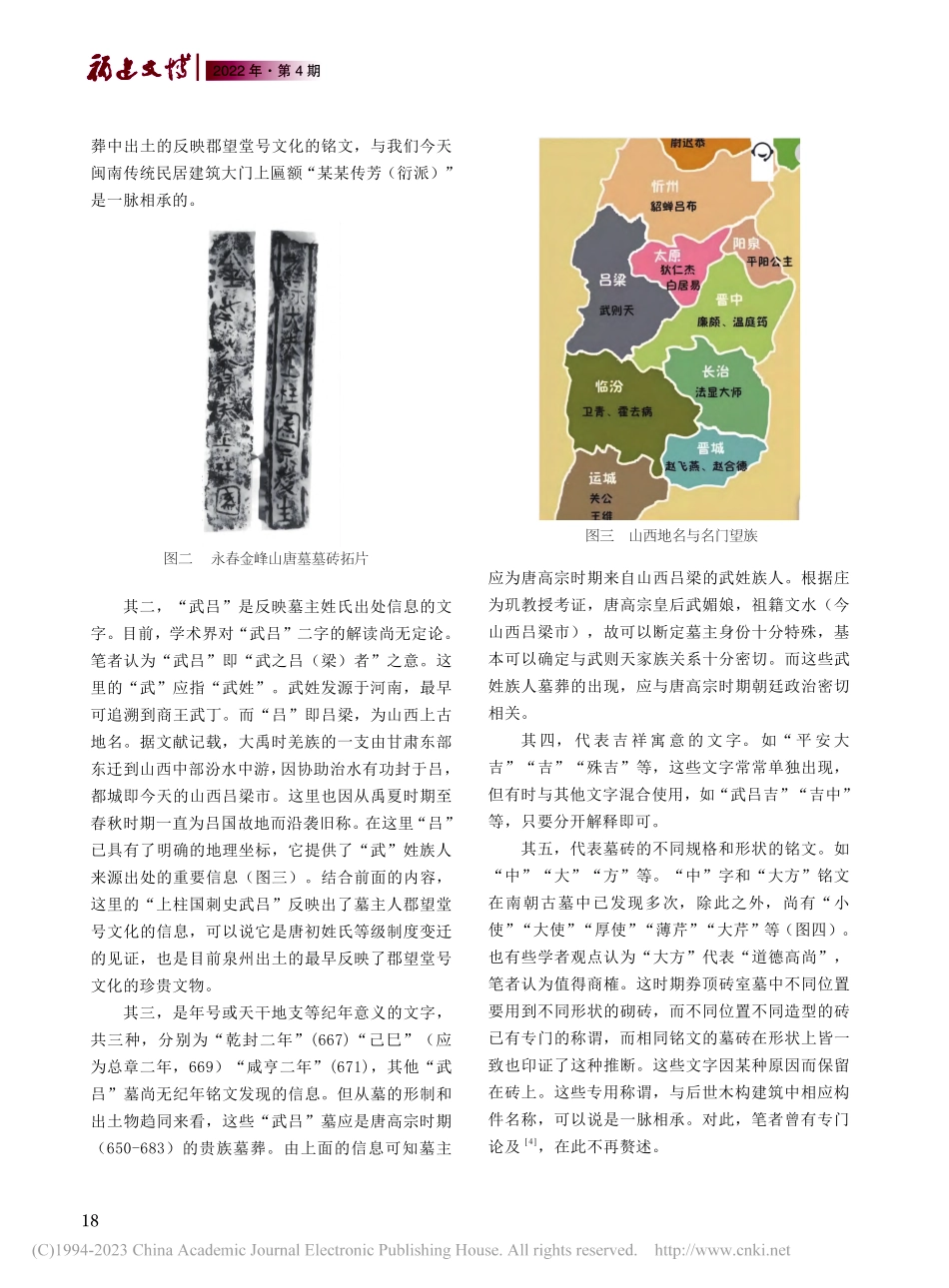

162022年·第4期一、“武吕”墓的考古发现及学术研究概况1939年集美中学师生在安溪县后塚乡下社村(今城厢镇土楼村)顶园山发现唐墓6座,墓砖反书阳文为:“武吕中平安大吉”“大方”“中”“上柱国刺史武吕乾封二年中”等。1955年,在同一地点又发现1座,铭文有“武吕中平安大吉”“大方”“中”“上柱国刺史武吕乾封二年中”“已巳”。1974年,晋江县(今晋江市)内坑乡砌坑村思母山发现“武吕”墓1座,铭文“武吕”。1988年,在鲤城区城东乡(今丰泽区城东街道办事处)城东村后路村护厝山发现1座,墓砖铭文有“武吕中平安大吉”“咸亨二年大方”“上柱国刺史武吕乾封二年”。1996年在惠安县螺阳镇东风村上村自然村发现1座,墓砖铭文为“武吕中”“武吕吉”“中”“吉”“吉中”“大方吉”“大方”“殊”“殊吉”。以上墓葬中1955年和1974年在安溪普江发现的2座墓葬均未清理,只从被破坏的墓室中取出几件残留随葬品。1988年鲤城区发现的1座墓葬因泉州唐“武吕”墓探略◎唐宏杰(泉州市文物考古研究所福建泉州362000)摘要:从1939年至今,泉州市文物部门先后在其辖区内的安溪县、晋江市、丰泽区、惠安县发现了10余座墓砖上印有“武吕”等铭文的古墓葬。从这些古墓葬纪年铭文来看,它们为唐高宗李治时期(650-683)的古墓葬,且在泉州之外的地域尚未有发现,故学术界一般称其为泉州唐“武吕”墓。由于此类墓葬显示为泉州早期高等级贵族墓葬而备受社会各界关注。然而,由于文献资料有限,时至今日,文史界围绕“武吕”墓的许多谜团仍未解开,是为缺憾。对此,笔者提出自己的观点,认为墓主并非刺史,而是刺史的族人。它是唐初氏族制度改革的重要见证。关键词:武吕墓;武则天;郡望堂号破坏严重,尚未见报告发表。泉州“武吕”墓一经发现,就因其拥有数量众多的纪年墓砖和出土铭文内涵丰富而引起考古界的极大轰动,特别是该墓与研究唐代闽南社会经济发展和行政建置有关而引起学术界关于墓主身份的研究热潮。从目前已公开的资料来看,学术界比较一致的观点是认为墓主应为被逐外放、流于远方的武姓贵族官员。然而,在关键的墓砖“上柱国刺史武吕”铭文的释义上,却始终存在较大分歧。如1939年曾参加安溪唐墓发掘的厦门大学庄为玑教授,在随后发表了《安溪唐墓初步研究》。由于此次发掘为“武吕墓”的首次发现,庄为玑先生将当时唐墓发现经过、发掘始末、葬式、出土物都作了详细记载,并对墓主、出土物及其价值进行了初步研究,认为墓主“武吕”即山西...