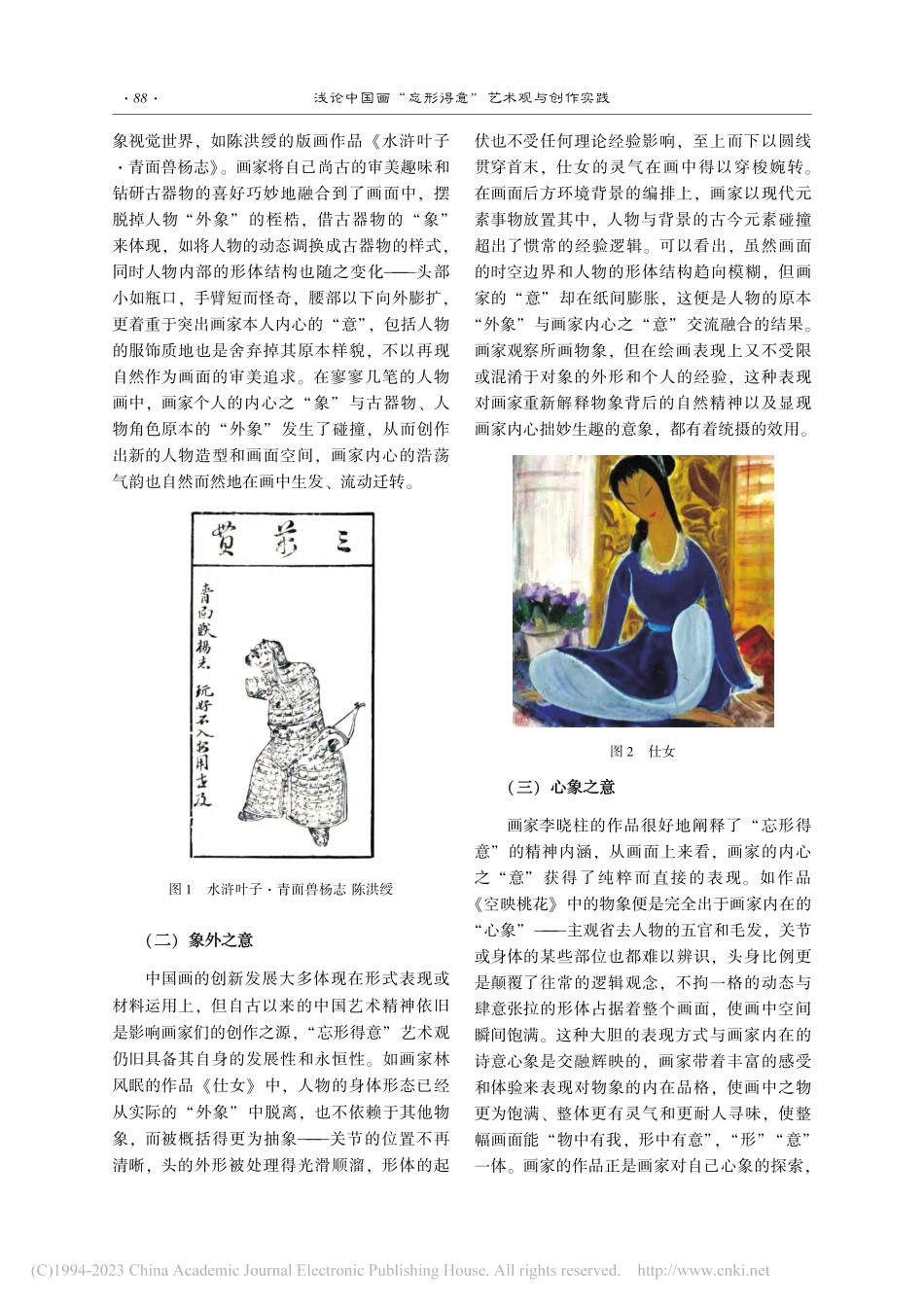

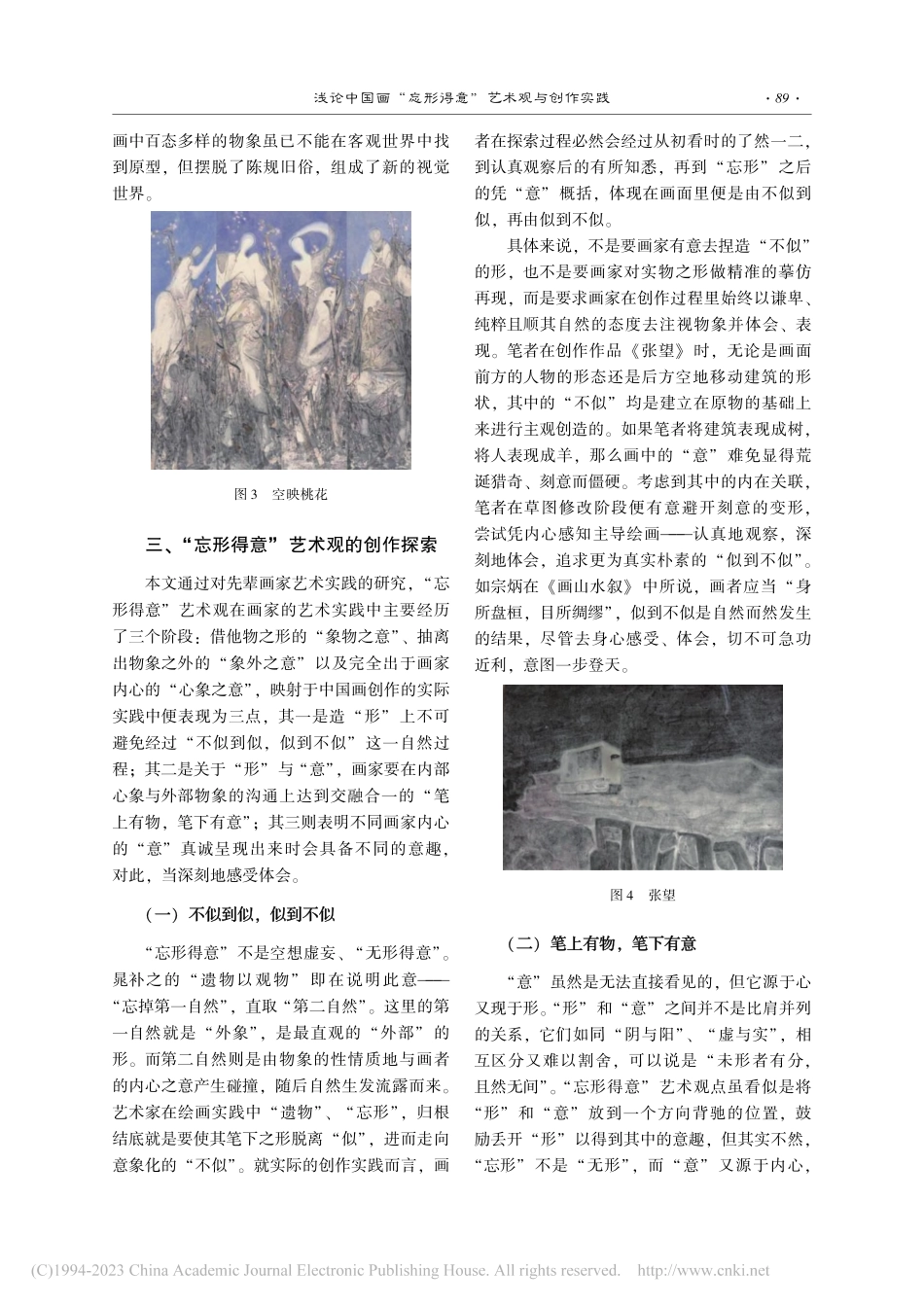

浅论中国画“忘形得意”艺术观与创作实践莫柏穆(北京城市学院,北京101399)摘要:本文主要分析中国画“忘形得意”艺术观的三个层面:象物之意、象外之意、心象之意,并在中国画创作实践探索中,重点探讨“忘形得意”观的艺术创作表现,即“不似到似,似到不似”、“笔上有物,笔下有意”、“意深画趣,意真画神”在艺术实践中的内在关系。关键词:忘形得意;象物之意;象外之意;心象之意中图分类号:J760.4530文献标识码:A文章编号:1673-4513(2023)-02-087-05收稿日期:2023年01月12日作者简介:莫柏穆(1998-),女,广东湛江人,硕士在读,主要研究方向:中国画方向。引言中国画“忘形得意”艺术观出自北宋欧阳修的画论,是由“以形写意”的艺术思想发展而来,即创作主体通过对物象的“忘形”来获得纯粹之“意”。本文将对“忘形得意”艺术观展开学理层面的考察辨析,并从中国画创作实践中对“忘形得意”观的艺术表现作进一步探讨。一、“忘形得意”艺术观“形”,“状也”(《字汇》)。在中国历代画论中,“形”常用以指客观存在物体的具象呈现,如其本然,便为形。而“意”,是内心的意识、感觉,“从心音,从心察言而知意也”(《庄子》)。历代画家、理论家中,东晋顾恺之最早在其文章《魏晋胜流画赞》中将“形”置于“神”之后,“以形写神而空其实对,荃生之用乖,传神之趋失矣”,以此阐明二者的关系是“形”为“神”服务,“神”是“形”的目的。自此,中国绘画艺术的形神自觉性不断地被画家们所探讨,如唐代画家张彦远提出“或能遗其形似而尚其骨气”(《历代名画记》),就是说,一幅画既有气韵又有意趣,那么“形似”自然而然便也有了;北宋欧阳修更是直接肯定可“忘形”,他将理想画作称为“古画”,并提出了“古画画意不画形”,也即———“忘形得意”的观点。他说的“忘形得意”,指的是画家在绘画创作时不受物体的外形所限制,他们通过对所绘物象进行观察、感知与体会,创作出超越物象、表达画家内心感觉的意象绘画。二、“忘形得意”艺术观的创作表现“忘形得意”艺术观在绘画作品中常体现为画中物象和其实际原型相异甚远,但与画家的“心象”尤其相近。佛家常说“相由心生”,“相”即是“色”,“色”即是“象”,而“象”又分“外象”和“内象”,前者指物体的外形;后者则指形而上的神韵,是由内心感觉延伸而来。“忘形得意”,便是要忘“外象”之“形”,得“...