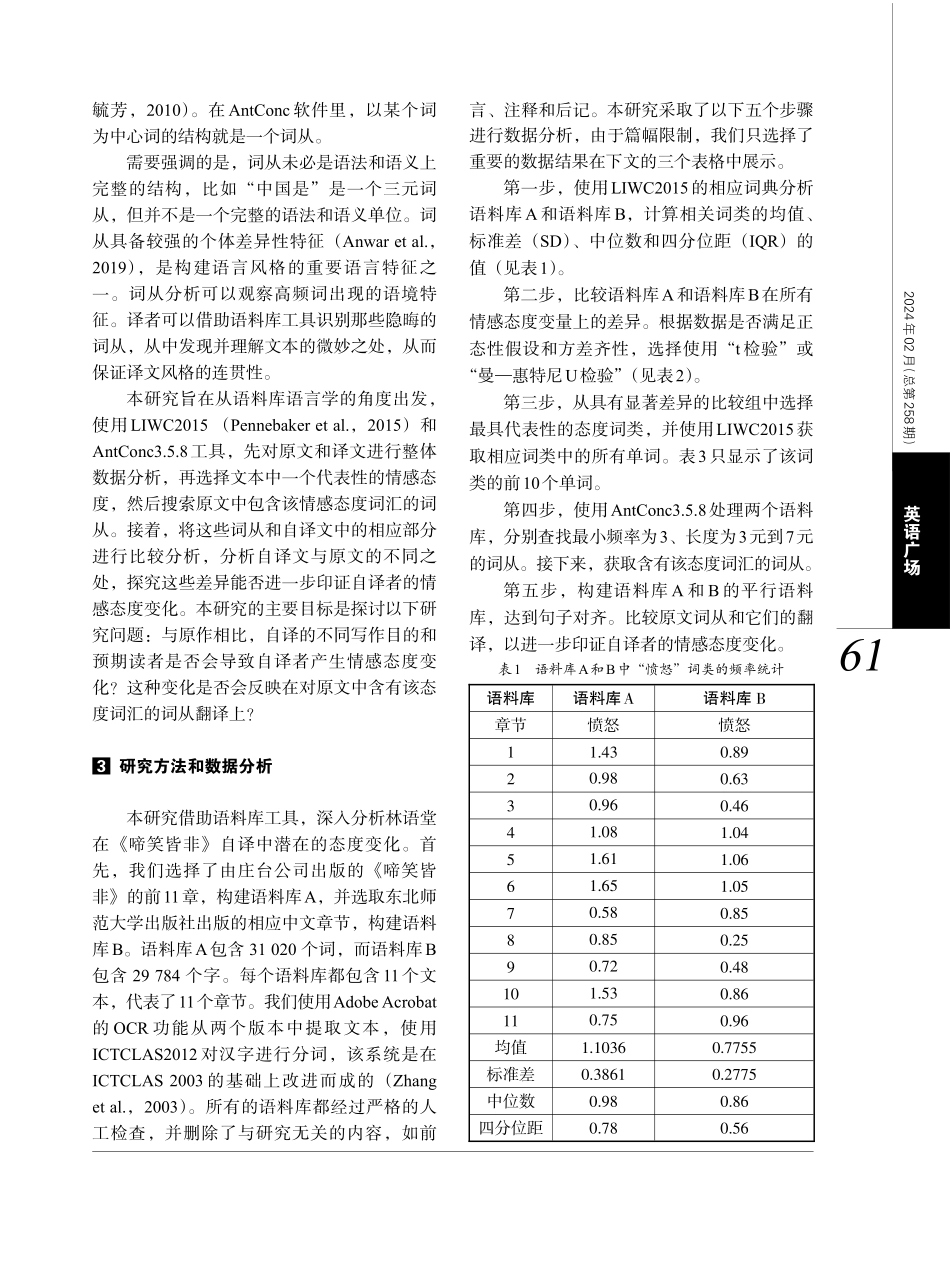

英语广场2024年02月(总第258期)[摘要]情感态度在各类文学作品中起着至关重要的作用。然而,目前尚缺乏有关自译过程中态度转换的研究。《啼笑皆非》的汉译本是自译和合译的罕见案例,该书的前11章由林语堂亲自翻译,后12章由徐成斌负责翻译。本研究利用LIWC和AntConc软件对该书的中英文版本进行词频分析,深入探究林语堂在翻译过程中的态度变化。研究结果显示,由于不同的写作目的和预期读者,林语堂自译文中的愤怒情绪显著减少,与英文原作前11章相比差异显著。[关键词]情感态度;林语堂;自译;语料库;词从[中图分类号]H0-0[文献标识码]A[文章编号]1009-6167(2024)06-0059-07基于语料库的林语堂《啼笑皆非》自译本态度转换研究□白植坪收稿日期:2023-12-26作者简介:白植坪,硕士,浙江理工大学科技与艺术学院讲师。研究方向:语料库翻译学。基金项目:杭州市哲学社会科学规划课题(M21JC055);浙江理工大学科技与艺术学院科研项目(KY2021006)。1研究背景林语堂(1895—1976)是一位享誉国际的中国作家,他在文学、翻译和语言研究领域取得了卓越成就,曾两次被提名为“诺贝尔文学奖”候选人。林语堂一生都在致力于向西方读者传播中国文化,创作了30余部英文著作,其中代表作包括《吾国与吾民》等。作为一名翻译家,林语堂翻译了许多中英文作品,其中包括多拉·罗素的《女性与知识》、肖伯纳的《卖花女》以及清代作家沈复的《浮生六记》等。与此同时,他还是中国翻译史上少有的自译者之一,与张爱玲、萧乾等人齐名。Popovič(1975)曾明确定义“自译”为“作者对自己原创作品的翻译”。此外,Panichelli-Batalla(2015)也进一步指出,自译者通常拥有更大的翻译自由度。然而,目前尚无学者对自译过程中的态度转换进行过深入研究。而林语堂的《啼笑皆非》提供了一个极具价值的研究素材。2文献综述2.1林语堂的自译活动林语堂的自译作品主要以散文为主。在20世纪30年代,他将自己在TheChinaCriticWeekly(《中国评论周报》)上发表的英文散文翻译成中文,并在随后的一两年内在他个人创办的《论语》《人间世》和《宇宙风》等中文杂志上发表。关于此,钱锁桥编撰了一本名为《小评论:林语堂双语文集》的著作,全面收录了林语堂的英文散文及其自译文。由于忙于创作,林语堂鲜有时间将自己的著作翻译成中文。因此,除了散文的自译外,林语堂仅翻译了《啼笑皆非》的前11章,其余12章由徐成斌负责翻译。《啼笑皆非》是一部涉及政治和哲学的著作,...