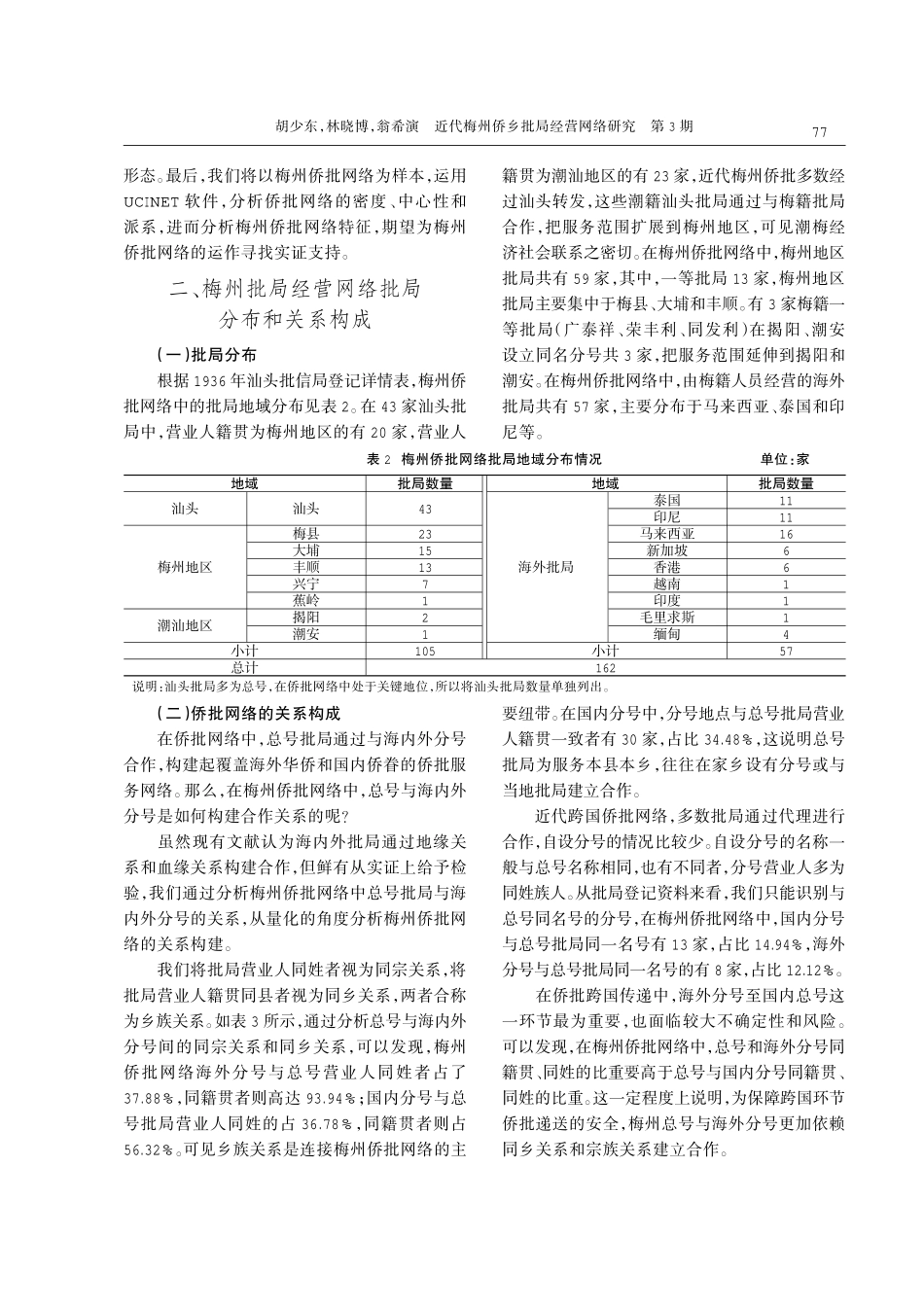

引言梅州地处五岭山脉以南,山峦叠嶂,山峰连绵起伏,全市平原面积仅占13.7%,山多地少,明清以来,人民生活艰难,为了谋生,有许多客家人谋求到海外发展。特别是1860年汕头开埠以后,在韩江三角洲地区更是兴起下南洋高潮,许多客家人经由汕头港出洋,往南洋谋生[1]。与潮汕人一样,客家人出洋的主要目的是赚钱养家,因此需要托熟人带钱物回家,促进了侨批业的发展。与地形地貌相适应,近代梅州侨批业也表现出不同于潮汕地区的特征,就是水客活动非常活跃,水客递送是客家侨批传递的主要途径。潮梅地区的水客因地理与方言关系分为潮帮和客帮两种,因潮汕地区批局的普遍设立,水客对侨汇的吸收作用有限,水客人数也较少。而梅州地区侨批则以水客递送为主。19世纪末到20世纪初,潮梅水客达800人,是水客业最盛的时期。至20世纪30年代,“南洋水客联合会”在汕头成立,会员有900多人,其中梅籍者有700多人,潮籍者有200多人[2]。梅籍水客几乎涵盖所有的县(市、区)、镇以及重点侨乡村。1950年梅州各县对水客进行登记管理,发现水客主要分布于梅县、大埔等县,其中梅县447人,大埔296人,蕉岭45人,兴宁34人,共计822人[3]。肖文评以民国时期的大埔县百侯村为例,讲述了水客的经营习俗和个性化服务,认为受山区的地理环境影响,水客是侨乡亲人与海外华侨联系的纽带,水客和侨批对近代梅州侨乡社会形成和发展有着重大的影响[4]。明清以来,客家地区的侨汇业务以“水客”近代梅州侨乡批局经营网络研究———以1936年汕头批局登记详情表为证据胡少东,林晓博,翁希演(汕头大学商学院,汕头广东515063)摘要:随着近代邮政档案的开发利用,为深入研究梅属批局经营网络提供了史料支持。利用广东省档案馆馆藏汕头批信局登记档案,以1936年梅州侨批网络为研究对象,分析了梅州侨批网络的关系构成、网络特征,首次呈现梅州侨批网络面貌。研究发现:(1)梅属批局与潮汕籍汕头批局合作紧密,梅州地区侨批多通过汕头批局进行转递,潮汕籍汕头批局是梅州侨批网络的重要组成部分。(2)海内外梅属批局多通过同乡(县)关系构建合作,服务范围主要是本县本乡乡亲,以同乡(县)关系保障侨批网络的运作。(3)梅州侨批网络并不存在以县域为界的帮派,梅州侨批网络内部呈碎片化分布,从而影响了梅州侨批网络的服务范围和效率。关键词:侨批网络;梅州侨乡;社会网分析中图分类号:D634文献标识码:A文章编号:1001-4225(2023)03-0075-09收稿日期:2023-01-13作者简...