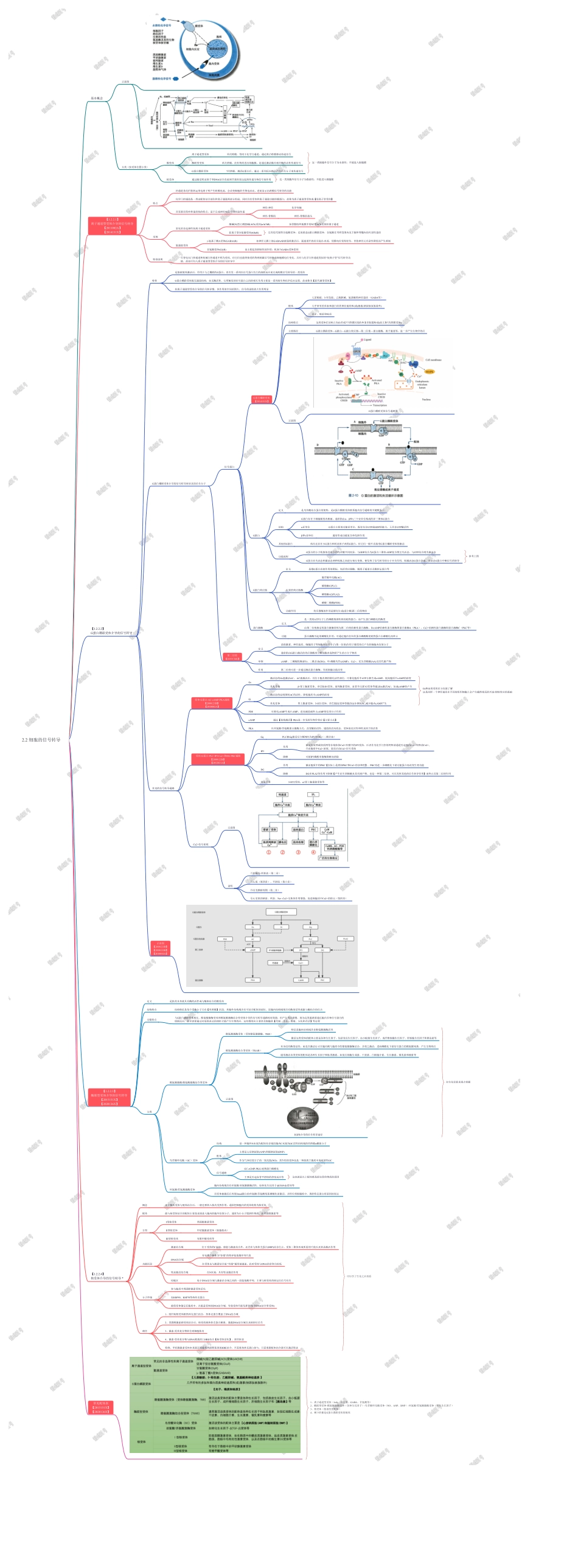

常见配体表【2015151X】【2020136X】【1.2.2.4】核受体介导的信号转导*概念由于胞质受体与配体结合后,一般也要转入核内发挥作用,通常把细胞内的受体统称为核受体配体能与核受体结合的配体主要是直接进入胞内的胞外信使分子,通常为小分子脂溶性物质,如类固醇激素等分型Ⅰ型核受体类固醇激素受体Ⅱ型核受体甲状腺激素受体(细胞核内)Ⅲ型核受体有维甲酸受体等功能区段激素结合域位于受体的C末端,除能与激素结合外,还存在与热休克蛋白(HSP)结合位点、受体二聚体形成所需的片段以及转录激活作用DNA结合域存在两个被称为“锌指”的特异氨基酸序列片段在受体未与激素结合前,“锌指”通常被遮盖,此时受体与DNA的亲和力较低转录激活结合域在N末端,具有转录激活作用铰链区处于DNA结合域与激素结合域之间的一段氨基酸序列,主要与核受体的核定位信号有关分子伴娘参与胞质中类固醇激素受体活化如HSP90、HSP70等热休克蛋白能使受体锚定在胞质中,并遮盖受体的DNA结合域,导致受体不能发挥作用(非DNA结合型受体)路径1、刚开始核受体跟热休克蛋白结合,热休克蛋白覆盖了DNA结合域2、类固醇激素跟受体结合后,核受体跟热休克蛋白解离,暴露DNA结合域以及核转位信号3、激素-受体复合物转位到细胞核内4、激素-受体复合物与DNA靶基因上HRE结合【核受体活化】,调节转录特例:甲状腺激素受体本来就在细胞核内跟靶基因的HRE结合,不需要热休克蛋白参与,只需要跟配体结合就可以激活转录【1.2.2.3】酶联型受体介导的信号转导【2015151X】【2020136X】定义是指其本身就具有酶的活性或与酶相结合的膜受体结构特点结构特征是每个受体分子只有【单跨膜】区段,其胞外结构域含有可结合配体的部位,而胞内结构域则具有酶的活性或能与酶结合的位点功能特点与G蛋白耦联受体相比,酪氨酸激酶受体和酪氨酸激酶结合型受体介导的信号转导通路相对简捷,但产生效应缓慢,因为这类通路要通过胞内多种信号蛋白的级联反应,甚至需要通过对基因表达的调控才能产生生物效应,这些慢效应主要涉及细胞的【代谢、生长、增殖、分化和存活】等过程分类酪氨酸激酶/酪氨酸激酶结合型受体酪氨酸激酶受体(受体酪氨酸激酶,TKR)特征是胞内结构域具有酪氨酸激酶活性激活这类受体的配体主要是各种生长因子,包括表皮生长因子、血小板源生长因子、成纤维细胞生长因子、肝细胞生长因子和胰岛素等酪氨酸激酶结合型受体(TKAR)本身没有酶的活性,而是在激活后才在胞内侧与胞质中的酪氨酸激酶结...