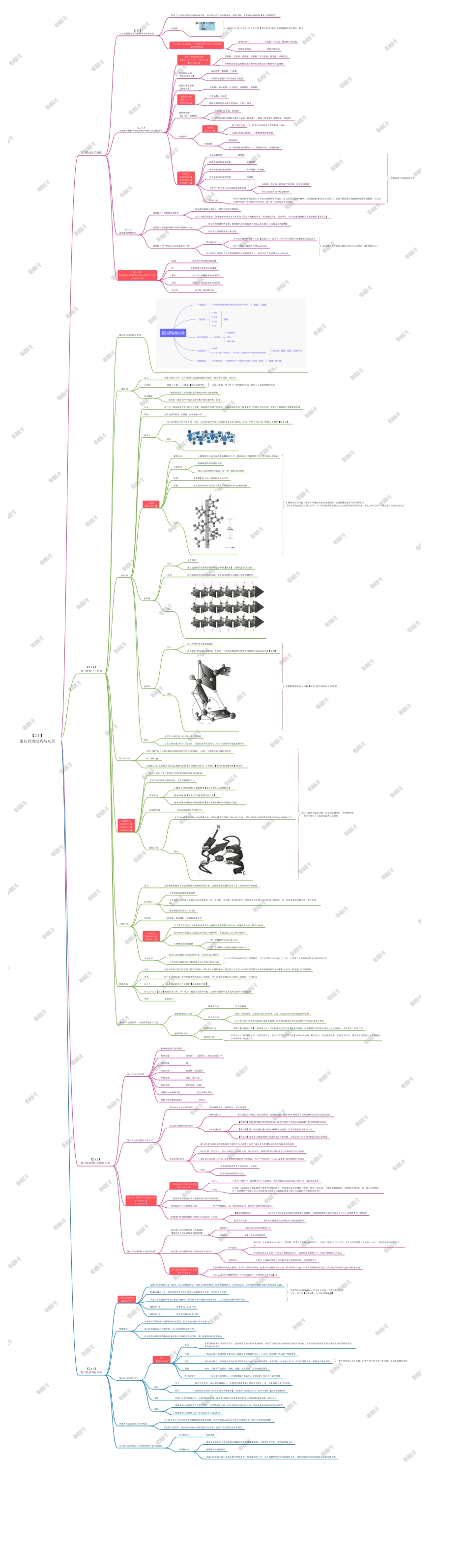

【2.1.6】蛋白质的理化性质两性电解离性质【2015025A】当蛋白质溶液处于某一pH时,蛋白质解离成正、负离子的趋势相等,即成为兼性离子,净电荷为零,此时溶液的pH称为蛋白质的等电点(pI)溶液的pH大于某一蛋白质的等电点时,该蛋白质颗粒带负电荷,反之则带正电荷体内大多数蛋白质等电点接近于pH5.0。所以在人体体液pH7.4的环境下,大多数蛋白质解离成阴离子直接等电点-溶液pH,正的就是正电荷,负的就是负电荷记忆:以不变【等电点】,应万变【溶液pH】碱性蛋白质鱼精蛋白、组蛋白等酸性蛋白质如胃蛋白酶和丝蛋白等胶体性质水化膜可以阻断蛋白质颗粒的相互聚集,防止溶液中蛋白质沉淀析出蛋白质胶粒表面可带有电荷,也可起胶粒稳定的作用若去除蛋白质胶体颗粒表面电荷和水化膜两个稳定因素,蛋白质极易从溶液中析出蛋白质的变性与复性变性【2009026A】定义在某些物理和化学因素作用下,蛋白质特定的空间构象被破坏,也即有序的空间结构变成无序的空间结构,从而导致其理化性质的改变和生物学活性的丧失,称为蛋白质变性内涵一般认为蛋白质的变性主要发生二硫键和非共价键的破坏,不涉及一级结构中氨基酸序列的改变变化蛋白质变性后,其理化性质及生物学性质发生改变,如溶解度降低、黏度增加、结晶能力消失、生物学活性丧失、易被蛋白酶水解等变性可使蛋白易于水解,但变性绝不等于蛋白质水解,水解是肽键的破坏因素加热、乙醇等有机溶剂、强酸、强碱、重金属离子及生物碱试剂等不可逆变性许多蛋白质变性后,空间构象被严重破坏,不能复原,称为不可逆性变性沉淀定义蛋白质变性后,疏水侧链暴露在外,肽链相互缠绕聚集,从溶液中析出,这一现象被称为蛋白质沉淀特点变性的蛋白质易于沉淀【疏水基团暴露】,有时蛋白质发生沉淀,但并不变性【改变溶液性状】复性若蛋白质变性程度较轻,去除变性因素后,有些蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象和功能,称为复性凝固强酸强碱处理后的蛋白质虽然变性,但仍然可能可溶,但加热凝固后则不再可溶,这种现象称为蛋白质的凝固作用凝固是蛋白质变性后进一步发展的不可逆的结果在紫外光谱区有特征性光吸收由于蛋白质分子中含有共扼双键的酪氨酸和色氨酸,因此在280nm波长处有特征性吸收峰【注意不包括苯丙氨酸】在此波长范围内,蛋白质的A280与其浓度成正比关系,因此可进行蛋白质定量测定应用蛋白质呈色反应可测定溶液中蛋白质含量茚三酮反应同氨基酸双缩脲反应蛋白质和多肽分子中的肽键在稀碱溶液中与硫酸...