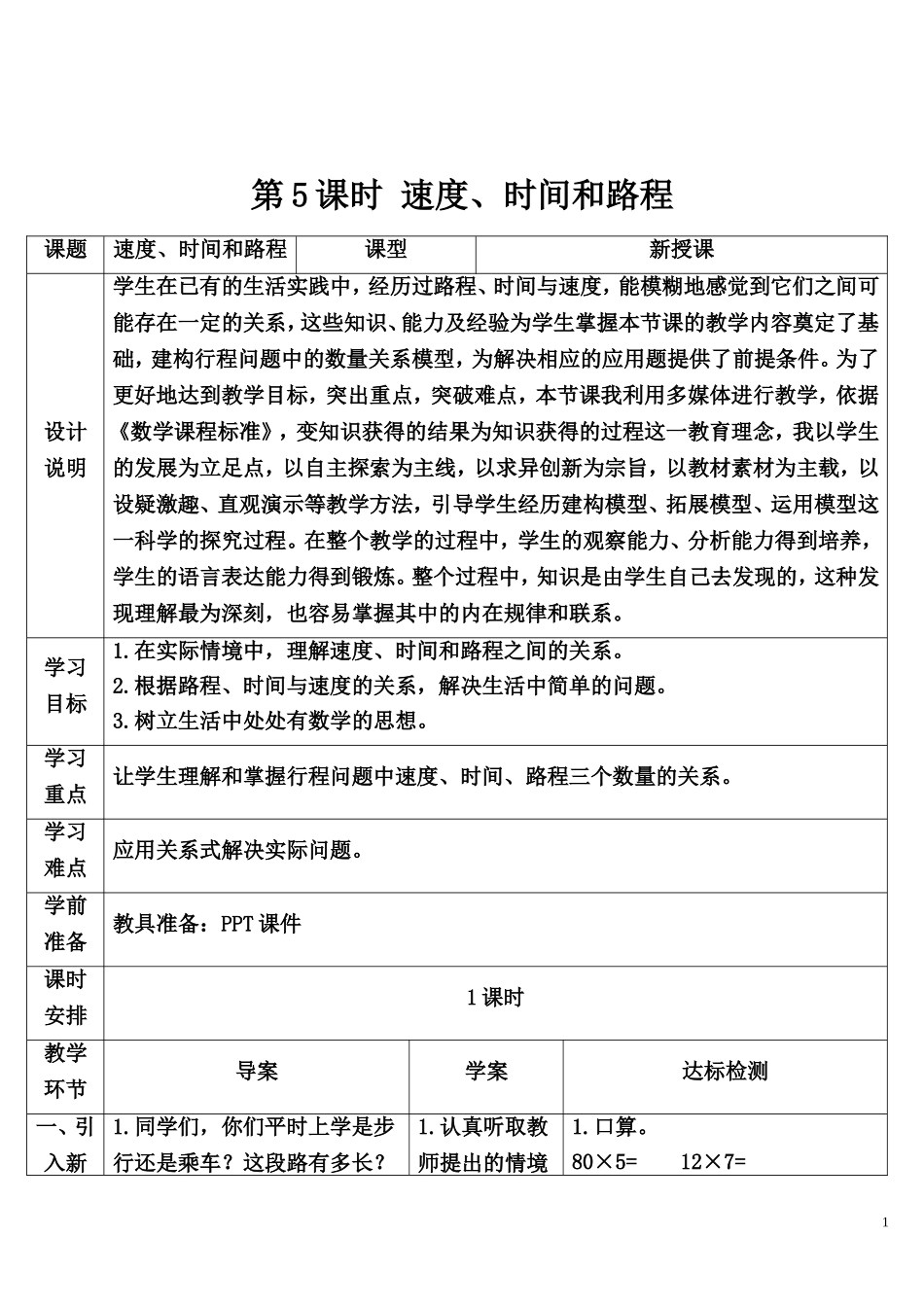

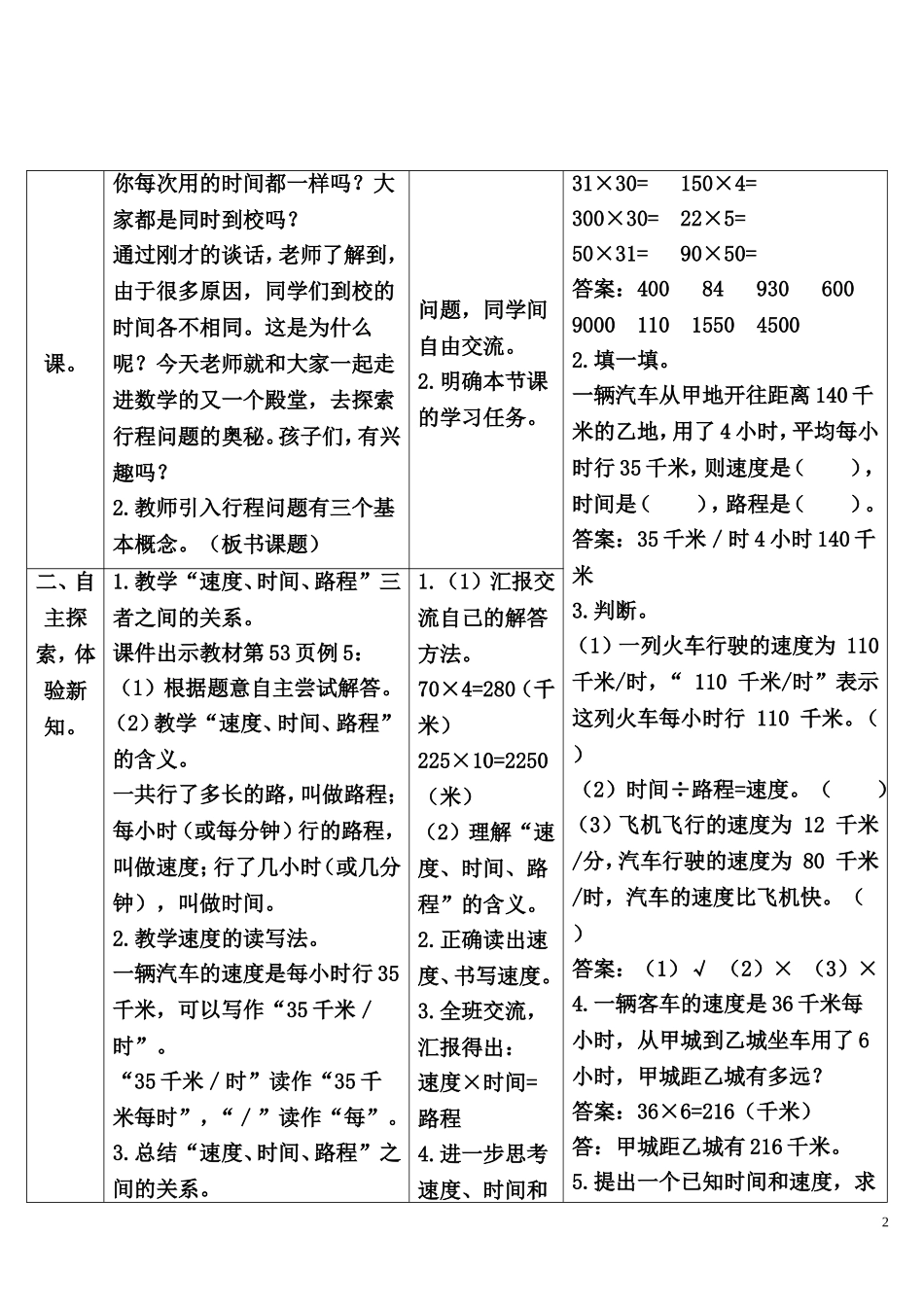

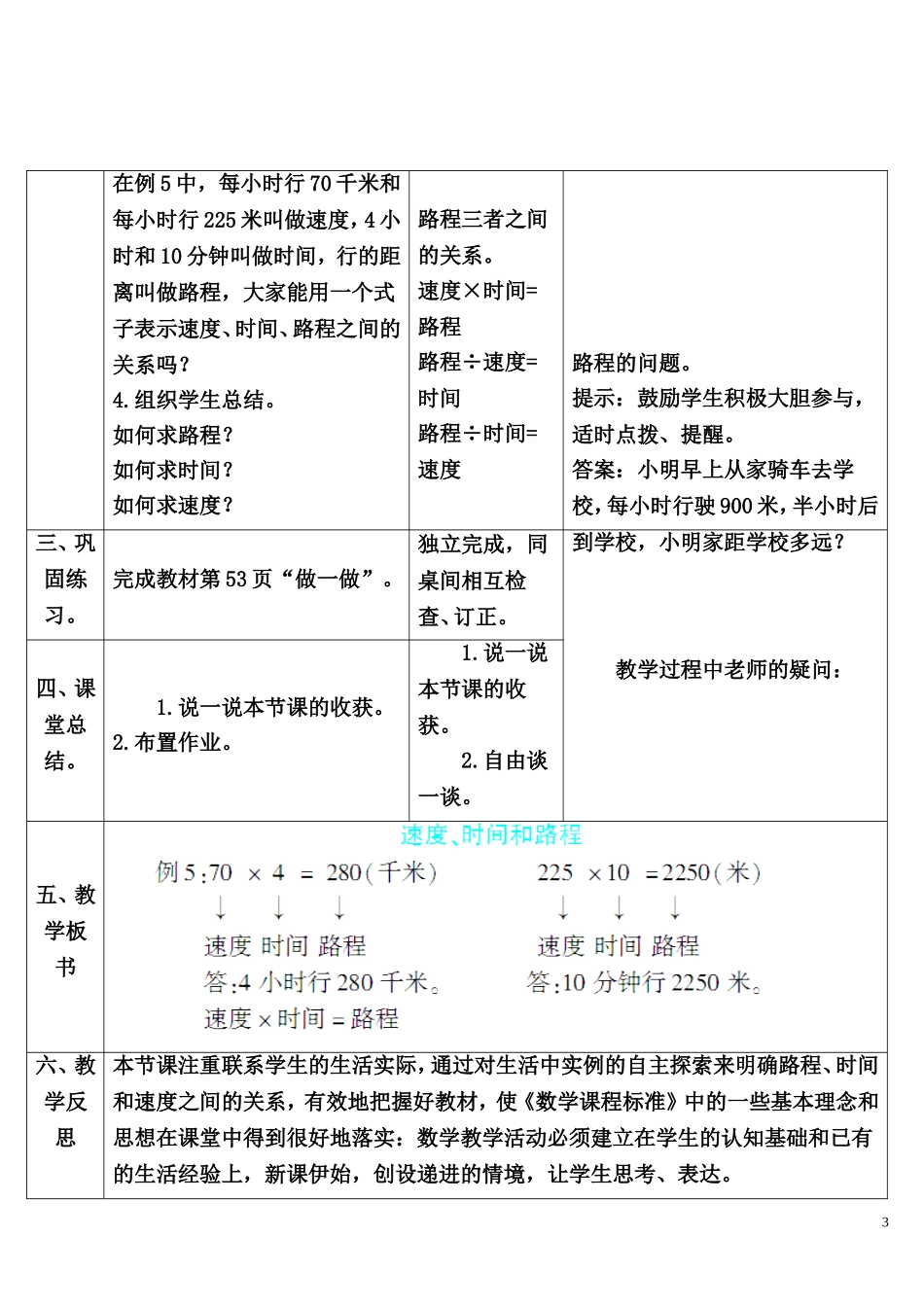

第5课时速度、时间和路程课题速度、时间和路程课型新授课设计说明学生在已有的生活实践中,经历过路程、时间与速度,能模糊地感觉到它们之间可能存在一定的关系,这些知识、能力及经验为学生掌握本节课的教学内容奠定了基础,建构行程问题中的数量关系模型,为解决相应的应用题提供了前提条件。为了更好地达到教学目标,突出重点,突破难点,本节课我利用多媒体进行教学,依据《数学课程标准》,变知识获得的结果为知识获得的过程这一教育理念,我以学生的发展为立足点,以自主探索为主线,以求异创新为宗旨,以教材素材为主载,以设疑激趣、直观演示等教学方法,引导学生经历建构模型、拓展模型、运用模型这一科学的探究过程。在整个教学的过程中,学生的观察能力、分析能力得到培养,学生的语言表达能力得到锻炼。整个过程中,知识是由学生自己去发现的,这种发现理解最为深刻,也容易掌握其中的内在规律和联系。学习目标1.在实际情境中,理解速度、时间和路程之间的关系。2.根据路程、时间与速度的关系,解决生活中简单的问题。3.树立生活中处处有数学的思想。学习重点让学生理解和掌握行程问题中速度、时间、路程三个数量的关系。学习难点应用关系式解决实际问题。学前准备教具准备:PPT课件课时安排1课时教学环节导案学案达标检测一、引入新1.同学们,你们平时上学是步行还是乘车?这段路有多长?1.认真听取教师提出的情境1.口算。80×5=12×7=1课。你每次用的时间都一样吗?大家都是同时到校吗?通过刚才的谈话,老师了解到,由于很多原因,同学们到校的时间各不相同。这是为什么呢?今天老师就和大家一起走进数学的又一个殿堂,去探索行程问题的奥秘。孩子们,有兴趣吗?2.教师引入行程问题有三个基本概念。(板书课题)问题,同学间自由交流。2.明确本节课的学习任务。31×30=150×4=300×30=22×5=50×31=90×50=答案:400849306009000110155045002.填一填。一辆汽车从甲地开往距离140千米的乙地,用了4小时,平均每小时行35千米,则速度是(),时间是(),路程是()。答案:35千米/时4小时140千米3.判断。(1)一列火车行驶的速度为110千米/时,“110千米/时”表示这列火车每小时行110千米。()(2)时间÷路程=速度。()(3)飞机飞行的速度为12千米/分,汽车行驶的速度为80千米/时,汽车的速度比飞机快。()答案:(1)√(2)×(3)×4.一辆客车的速度是36千米每小时,从甲城到乙城坐车用了6小时,甲城距乙城有多远?答案:36...