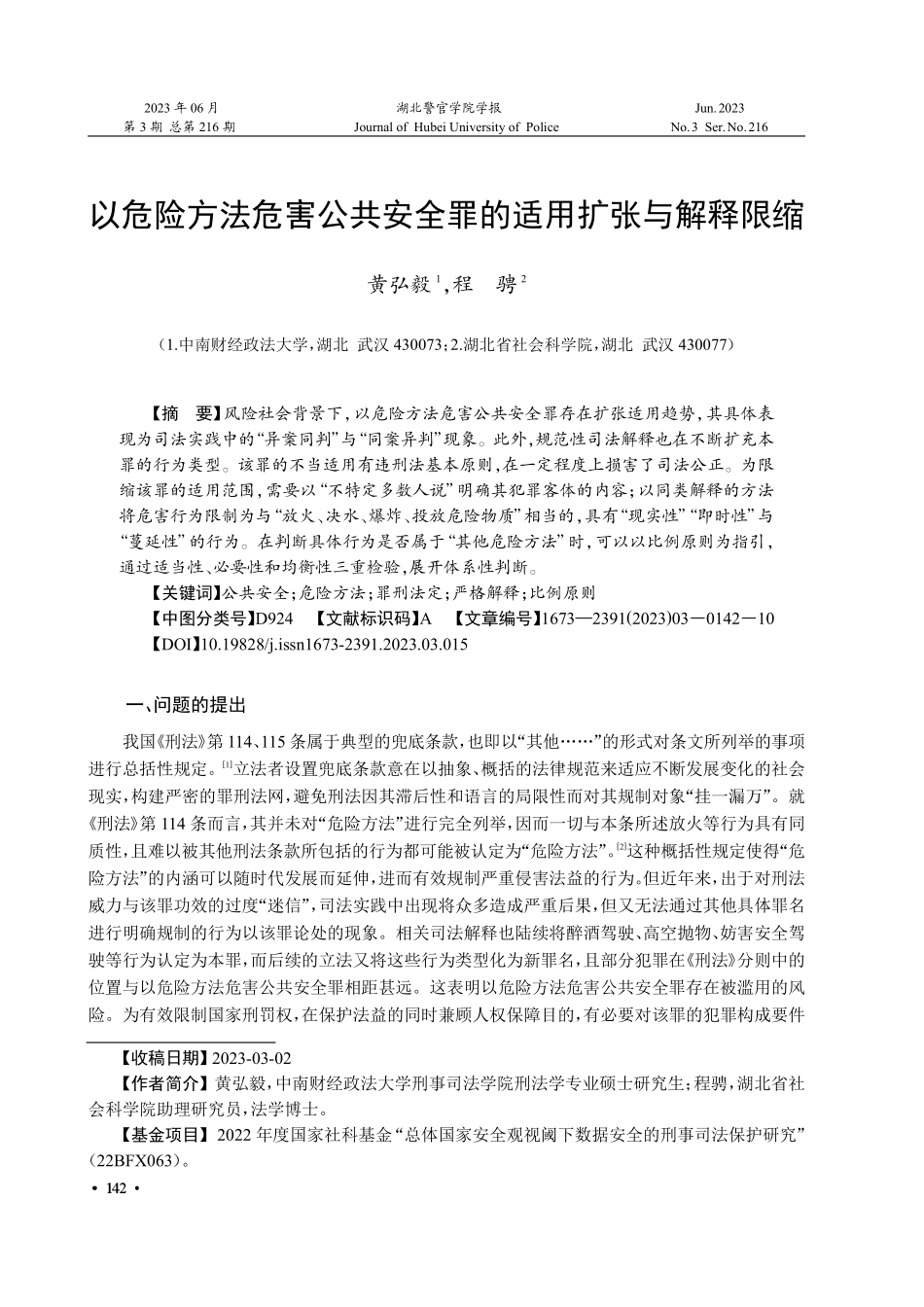

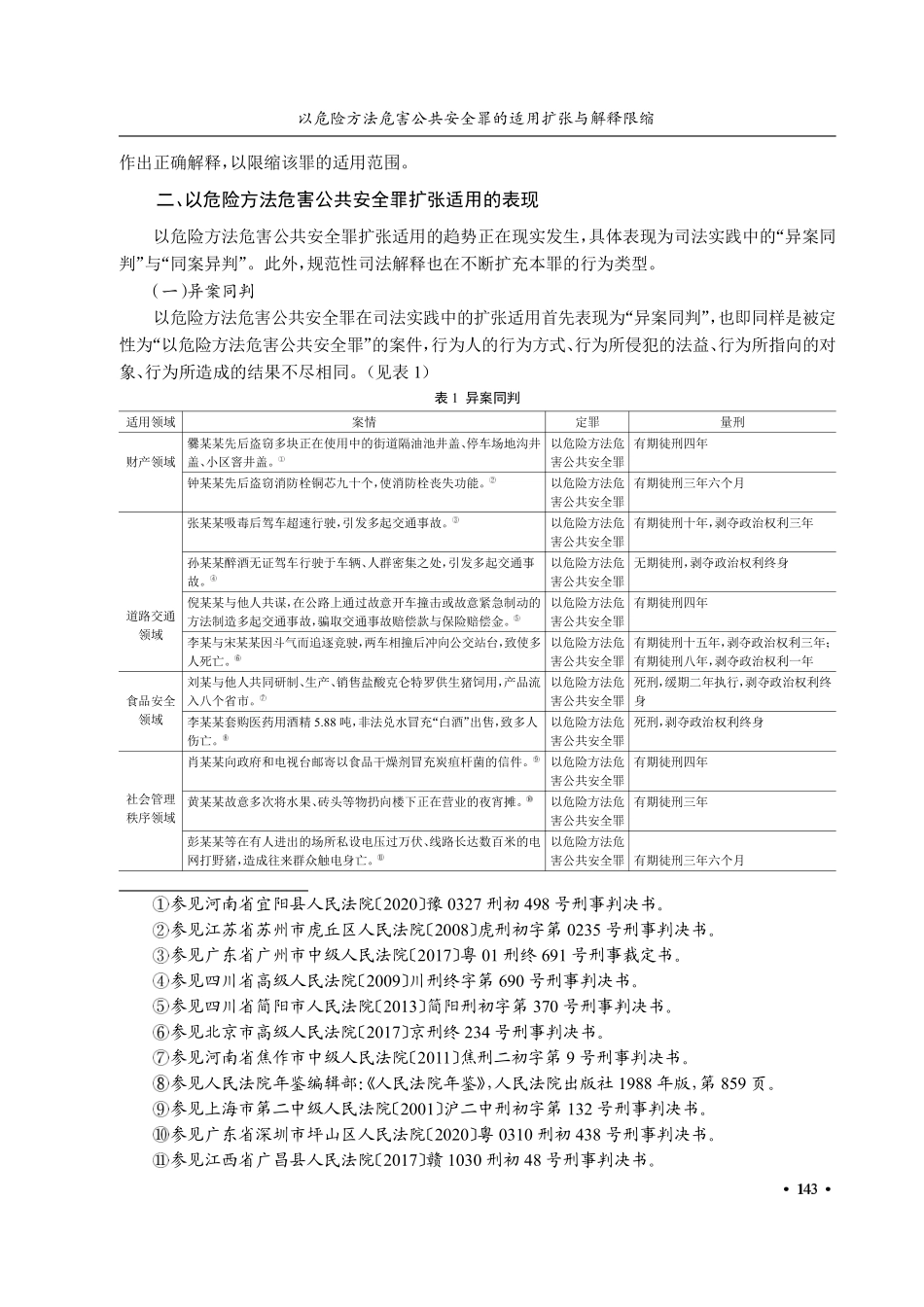

以危险方法危害公共安全罪的适用扩张与解释限缩黄弘毅1,程骋2(1.中南财经政法大学,湖北武汉430073;2.湖北省社会科学院,湖北武汉430077)【摘要】风险社会背景下,以危险方法危害公共安全罪存在扩张适用趋势,其具体表现为司法实践中的“异案同判”与“同案异判”现象。此外,规范性司法解释也在不断扩充本罪的行为类型。该罪的不当适用有违刑法基本原则,在一定程度上损害了司法公正。为限缩该罪的适用范围,需要以“不特定多数人说”明确其犯罪客体的内容;以同类解释的方法将危害行为限制为与“放火、决水、爆炸、投放危险物质”相当的,具有“现实性”“即时性”与“蔓延性”的行为。在判断具体行为是否属于“其他危险方法”时,可以以比例原则为指引,通过适当性、必要性和均衡性三重检验,展开体系性判断。【关键词】公共安全;危险方法;罪刑法定;严格解释;比例原则【中图分类号】D924【文献标识码】A【文章编号】1673—2391(2023)03―0142―10【DOI】10.19828/j.issn1673-2391.2023.03.015一、问题的提出我国《刑法》第114、115条属于典型的兜底条款,也即以“其他……”的形式对条文所列举的事项进行总括性规定。[1]立法者设置兜底条款意在以抽象、概括的法律规范来适应不断发展变化的社会现实,构建严密的罪刑法网,避免刑法因其滞后性和语言的局限性而对其规制对象“挂一漏万”。就《刑法》第114条而言,其并未对“危险方法”进行完全列举,因而一切与本条所述放火等行为具有同质性,且难以被其他刑法条款所包括的行为都可能被认定为“危险方法”。[2]这种概括性规定使得“危险方法”的内涵可以随时代发展而延伸,进而有效规制严重侵害法益的行为。但近年来,出于对刑法威力与该罪功效的过度“迷信”,司法实践中出现将众多造成严重后果,但又无法通过其他具体罪名进行明确规制的行为以该罪论处的现象。相关司法解释也陆续将醉酒驾驶、高空抛物、妨害安全驾驶等行为认定为本罪,而后续的立法又将这些行为类型化为新罪名,且部分犯罪在《刑法》分则中的位置与以危险方法危害公共安全罪相距甚远。这表明以危险方法危害公共安全罪存在被滥用的风险。为有效限制国家刑罚权,在保护法益的同时兼顾人权保障目的,有必要对该罪的犯罪构成要件【收稿日期】2023-03-02【作者简介】黄弘毅,中南财经政法大学刑事司法学院刑法学专业硕士研究生;程骋,湖北省社会科学院助理研究员,法学博士。【基金项目】2022年度国家社科基金“总体国家安全...