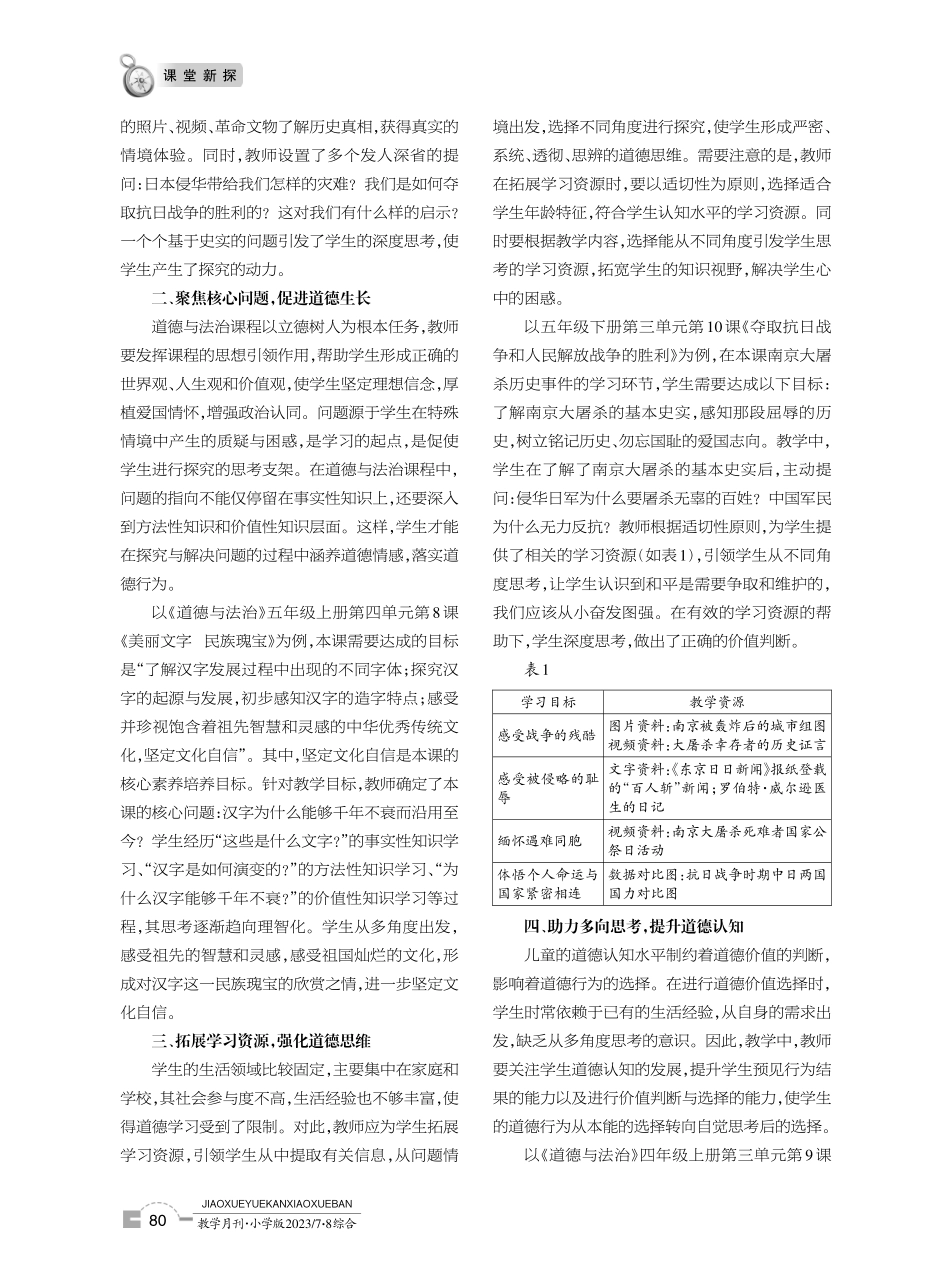

道德与法治课程中落实道德学习的策略*□顾卫红【摘要】道德学习是不断地将外在的社会价值转化为内在的个体价值的过程,也是个体建构社会行为调节机制的价值习得过程。道德与法治学科是学生开展道德学习,提升道德理解力和判断力的重要阵地。为了使道德学习落到实处,教师应“创设真实情境,促进道德思考;聚焦核心问题,促进道德生长;拓展学习资源,强化道德思维;助力多向思考,提升道德认知;拓展学习空间,强化道德实践”,进而落实立德树人的目标。【关键词】道德与法治;道德学习;情境;道德实践《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》指出:以学生的真实生活为基础,增强内容的针对性和现实性,突出问题导向,正视关注度高、涉及面广的问题,引导学生发现问题、分析问题、解决问题,提升道德理解力和判断力。道德学习是不断地将外在的社会价值转化为内在的个体价值的过程,也是个体建构社会行为调节机制的价值习得过程。道德与法治学科是学生开展道德学习,提升道德理解力和判断力的重要阵地。然而,综观当下的道德与法治课堂,仍存在这样的问题:课堂以教师为主导,学生的主动思考不足;道德学习停留在表面,没有内化成学生自身的价值观和具体的道德行为。如何解决这些问题,在道德与法治学习中实现认知与导行、接受与批判、内化与外行的目标?教师可以从以下几个方面入手。一、创设真实情境,促进道德思考道德学习不同于知识与技能的学习,它是一种情境性学习,需要在真实的道德情境和社会交往过程中进行。同时,它也是一种主体性学习。学生作为道德学习的主体,需要对符合正确价值观的行为规则进行主动建构。然而,学生在进行道德学习的过程中,受制于自身的生活经历、生活范围以及理解能力,常常是知道道理,却无法深刻理解其中蕴藏的正确价值观,难以形成坚定的道德信念。因此,在教学过程中,教师需要创设基于学生真实生活的道德情境,以此引发学生的道德思考。以《道德与法治》五年级下册第三单元第10课《夺取抗日战争和人民解放战争的胜利》的教学为例,本课中的“勿忘国耻”板块以九一八事变、卢沟桥事变、南京大屠杀三个历史事件为脉络,带领学生回顾中华民族近代遭受的苦难和屈辱,体会中华民族顽强抗争的革命精神,树立奋发图强的爱国志向。五年级学生通过影视作品、新闻报道等已经对这段历史有了一定了解。但由于缺乏基于真实情境的完整认知,他们容易以偏概全。因此,教师充分利用各类资源,引导学生参观网上博物馆,如...