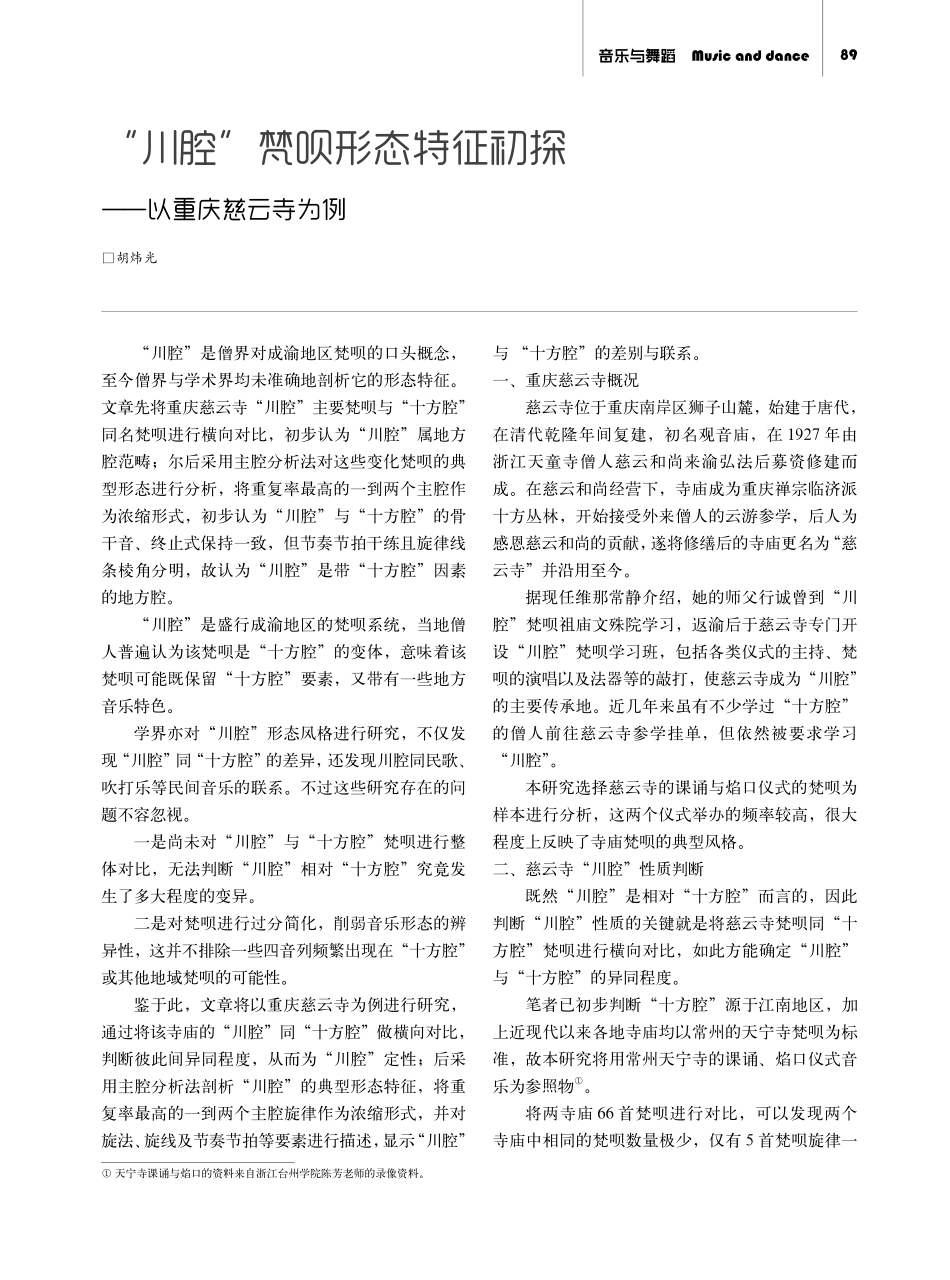

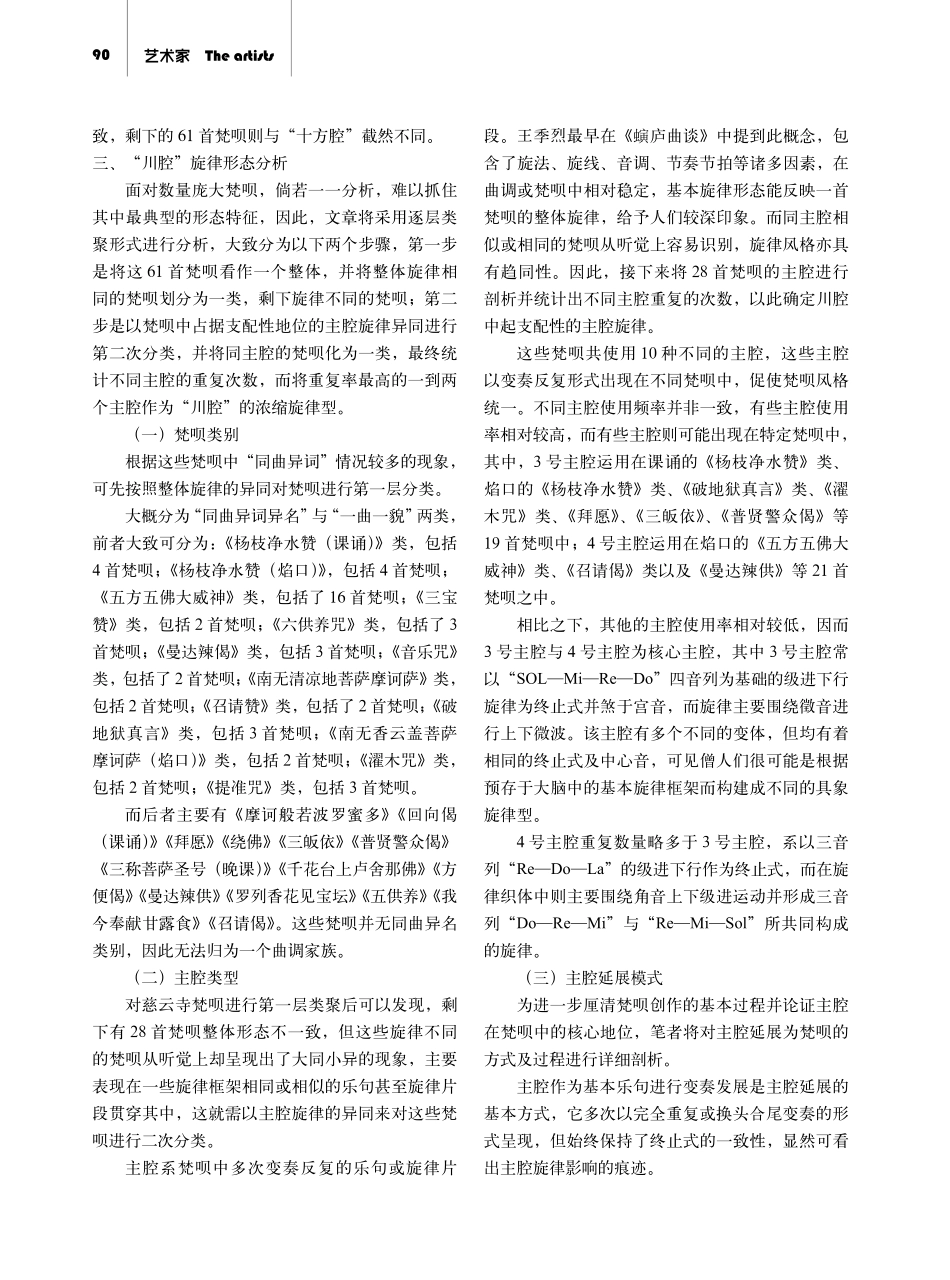

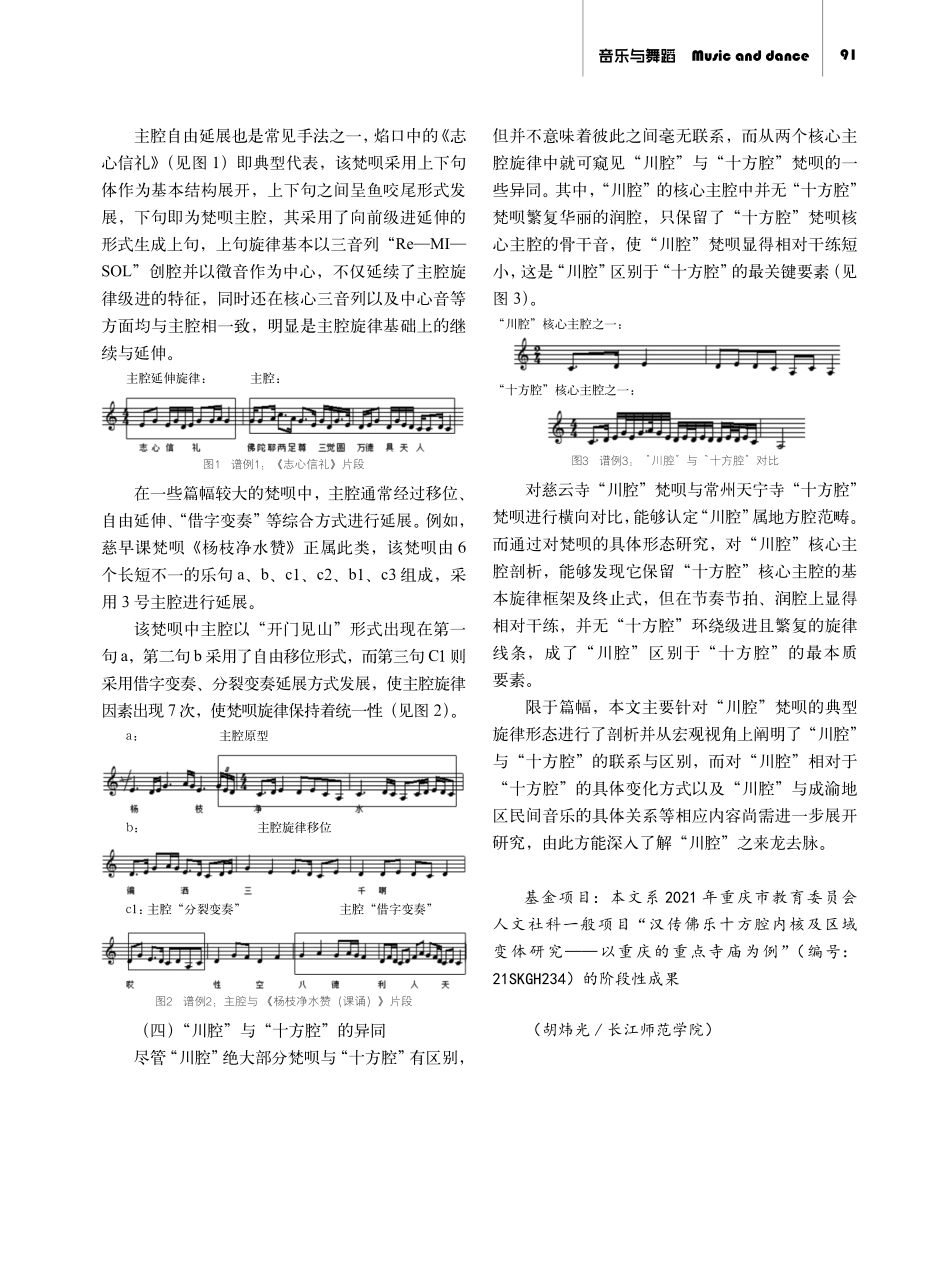

音乐与舞蹈Musicanddance89“川腔”梵呗形态特征初探——以重庆慈云寺为例□胡炜光“川腔”是僧界对成渝地区梵呗的口头概念,至今僧界与学术界均未准确地剖析它的形态特征。文章先将重庆慈云寺“川腔”主要梵呗与“十方腔”同名梵呗进行横向对比,初步认为“川腔”属地方腔范畴;尔后采用主腔分析法对这些变化梵呗的典型形态进行分析,将重复率最高的一到两个主腔作为浓缩形式,初步认为“川腔”与“十方腔”的骨干音、终止式保持一致,但节奏节拍干练且旋律线条棱角分明,故认为“川腔”是带“十方腔”因素的地方腔。“川腔”是盛行成渝地区的梵呗系统,当地僧人普遍认为该梵呗是“十方腔”的变体,意味着该梵呗可能既保留“十方腔”要素,又带有一些地方音乐特色。学界亦对“川腔”形态风格进行研究,不仅发现“川腔”同“十方腔”的差异,还发现川腔同民歌、吹打乐等民间音乐的联系。不过这些研究存在的问题不容忽视。一是尚未对“川腔”与“十方腔”梵呗进行整体对比,无法判断“川腔”相对“十方腔”究竟发生了多大程度的变异。二是对梵呗进行过分简化,削弱音乐形态的辨异性,这并不排除一些四音列频繁出现在“十方腔”或其他地域梵呗的可能性。鉴于此,文章将以重庆慈云寺为例进行研究,通过将该寺庙的“川腔”同“十方腔”做横向对比,判断彼此间异同程度,从而为“川腔”定性;后采用主腔分析法剖析“川腔”的典型形态特征,将重复率最高的一到两个主腔旋律作为浓缩形式,并对旋法、旋线及节奏节拍等要素进行描述,显示“川腔”与“十方腔”的差别与联系。一、重庆慈云寺概况慈云寺位于重庆南岸区狮子山麓,始建于唐代,在清代乾隆年间复建,初名观音庙,在1927年由浙江天童寺僧人慈云和尚来渝弘法后募资修建而成。在慈云和尚经营下,寺庙成为重庆禅宗临济派十方丛林,开始接受外来僧人的云游参学,后人为感恩慈云和尚的贡献,遂将修缮后的寺庙更名为“慈云寺”并沿用至今。据现任维那常静介绍,她的师父行诚曾到“川腔”梵呗祖庙文殊院学习,返渝后于慈云寺专门开设“川腔”梵呗学习班,包括各类仪式的主持、梵呗的演唱以及法器等的敲打,使慈云寺成为“川腔”的主要传承地。近几年来虽有不少学过“十方腔”的僧人前往慈云寺参学挂单,但依然被要求学习“川腔”。本研究选择慈云寺的课诵与焰口仪式的梵呗为样本进行分析,这两个仪式举办的频率较高,很大程度上反映了寺庙梵呗的典型风格。二、慈云寺“川腔”性质判断既然“川腔”是相对“...