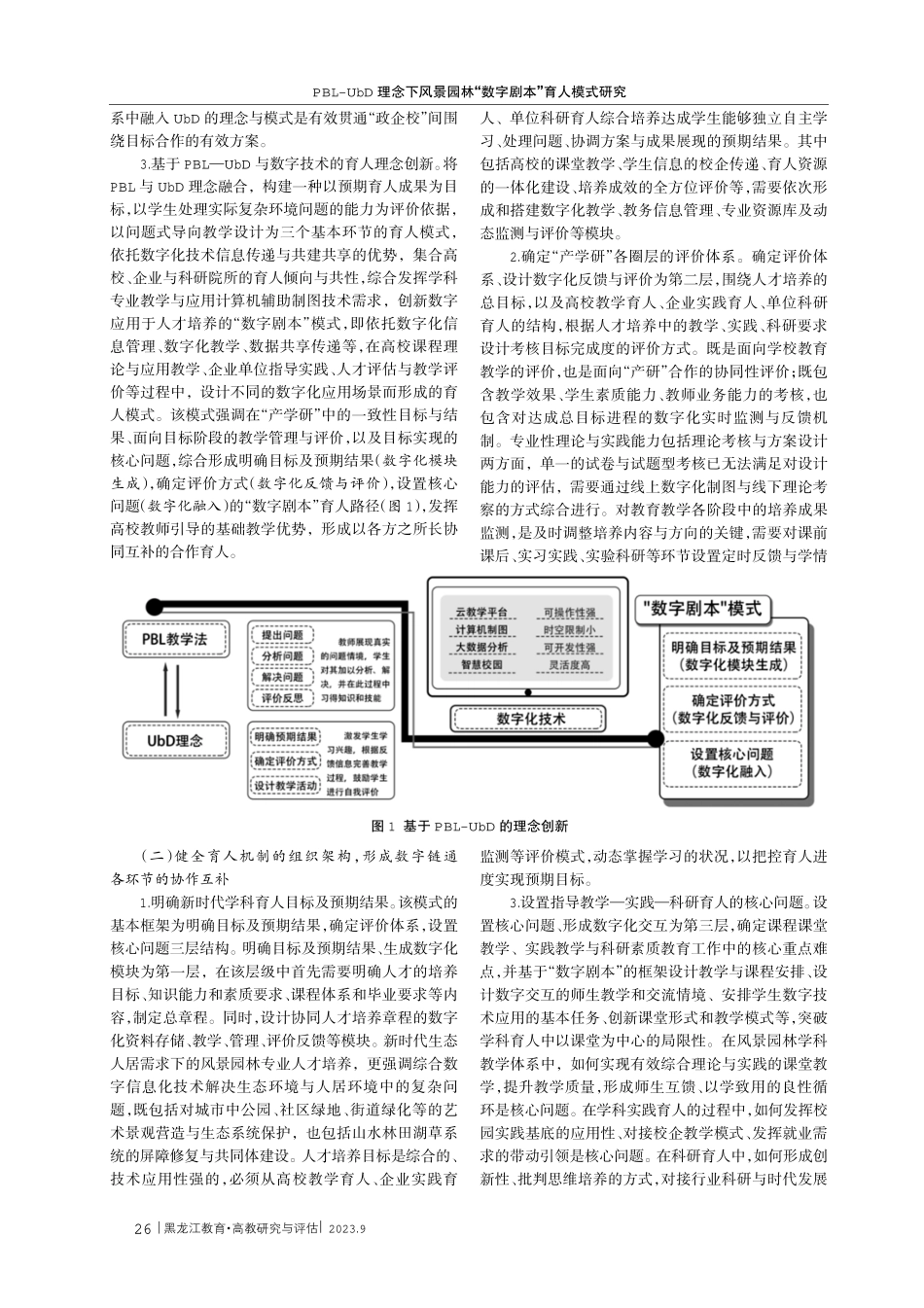

2022年《求是》刊发了《努力建设人与自然和谐共生的现代化》,习近平总书记从历史和现实、理论和实践角度深刻揭示了生态文明与和谐人居建设的重要意义[1]。生态文明核心是人与自然的共生关系,这既是美丽中国的本质内涵,更是美丽中国建设的根本遵循[2]。风景园林学科传承和秉持着“天人合一”、崇敬自然的理念,与“生态文明”一脉相承[3],肩负着培养“创新型、复合型、应用型”人才的使命[4]。过去十年间风景园林学科教育规模逐渐扩大,截至2021年,全国共有283所有风景园林学科学位点的高校和科研机构,分布在31个省级行政区、136个城市[5]。这既是时代与社会需求的结果,更是学科社会价值实现的必然。然而,风景园林学的人才培养却存在理论应用性不足、缺乏数字技术教学与实践、教学依赖经验等问题,导致了理论与实践脱节、教学与实际分离等。如何把握数字景观的发展趋势,借助现代设备强化数字技术的应用,激活数据要素潜能在学科中的活力,仍有待从育人理念、教学机制中推陈出新,打磨出数字时代的学科育人模式。一、新时代风景园林学科的发展现状(一)学科发展的综合趋势加强生态系统功能服务效能的退化、环境的持续恶化所引发的人居健康危机已辐射到生活各个层面[6],全球气候变暖带来的异常高温加剧了野火等自然灾害的发生,给人类造成重大创伤[7]。以生态优先、绿色低碳纳入建设整体布局已成为我国生态文明建设的战略定力,指引着我国人居环境工程建设与未来发展的总体方向[8]。近年来,海绵城市、美丽中国、城市双修等新理念无一不为构造人与自然和谐的文明形态效力[9-10],指引着风景园林学科由专注单一的原生态自然界或城市空间,到更多地关注如何运用系统思维全方位地推进人与自然平衡的模式探索,组合数据资源与数字技术,形成综合城乡生态文明与健康人居建设目标的可持续方案。学科的发展呈现更加综合化、复杂化的趋势。(二)人才培养提出了时代要求风景园林专业人才兼具生态恢复与城市形态塑造使命,需要通过组织一定范围内的土地空间为人类规划和设计出与自然长期共存、增进生活福祉的环境[11]。培养掌握科学与艺术基础、工程技术与施工管理的知识和技能,以及具有分析问题、解决问题、艺术创作、团队写作和组织管理能力的综合型人才成为学科育人的基本目标。其中既包括基本的学科理论与技术应用能力,也涵盖了自主学习、团队合作、沟通表达的综合素质能力。而在当前全球可持续的生态文明导向下,要求2023年第9期(总第1435期...