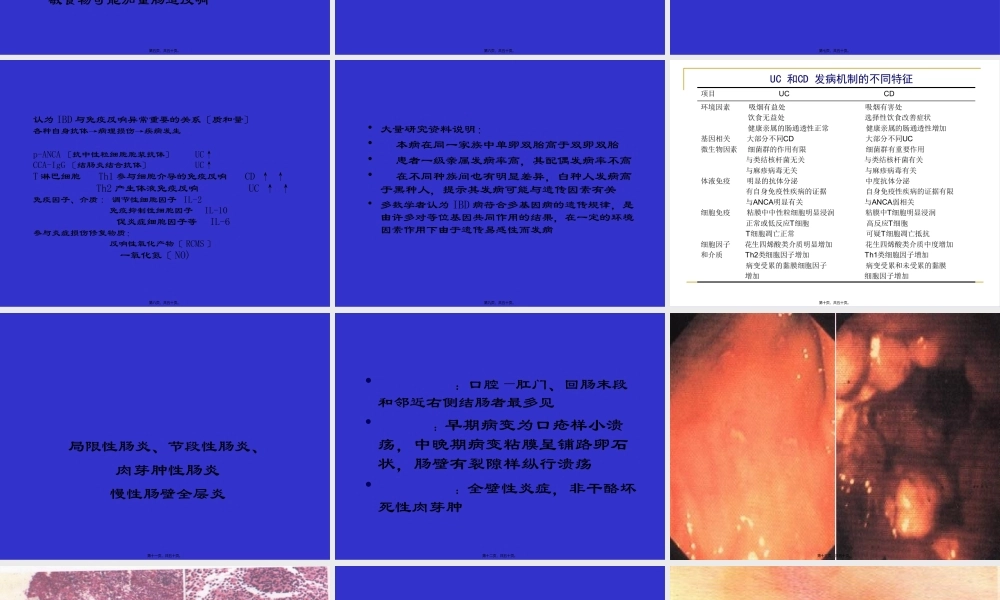

inflammatoryboweldisease,IBD武汉协和医院消化内科刘诗第一页,共五十页。第二页,共五十页。•:地区:北欧及美国多见;性别:男性UC>20%,女性CD>20%,年龄:多见于20-40岁•:吸烟、口服避孕药、低纤维素摄取、高糖、输血、围产期感染、紧张、社会经济状况第三页,共五十页。本病病因不明,发病机制亦不甚清楚,目前认为由多因素相互作用所致,主要包括环境、感染、遗传、免疫等因素第四页,共五十页。•兴旺国家发病率持续增高•吸烟能促进血栓形成,增加克罗恩病危险性,但能有预防UC的作用•快餐食品增加CD,UC的发病率。另过敏食物可能加重肠道反响第五页,共五十页。与某些感染性肠病有临床病症相似之处〔病症,病理〕长期探索及可疑病原中,多种渠道检测无阳性结果发现结核感染:Crohn病组织采用PCR检查发现结核分支杆菌DNA,CD呈慢性肉芽肿性炎症,与分支杆菌肉芽肿类似病毒、衣原体感染:均未能作出实验动物模型〔重复性差〕多数学者认为细菌感染可能为其促发因素第六页,共五十页。动物模型和试验证实:•无菌状态下不致病或轻微损伤•炎症病变常发生在细菌密集高的部位,该处细菌移居,阳性率达60%。肠腔其他部位正常菌群移位也增多,细菌滞留能促发CD发生因此IBD病人可能存在对正常菌群免疫耐受缺损第七页,共五十页。认为IBD与免疫反响异常重要的关系〔质和量〕各种自身抗体→病理损伤→疾病发生p-ANCA〔抗中性粒细胞胞浆抗体〕UC↑CCA-IgG〔结肠炎结合抗体〕UC↑T淋巴细胞Th1参与细胞介导的免疫反响CD↑↑Th2产生体液免疫反响UC↑↑免疫因子、介质:调节性细胞因子IL-2免疫抑制性细胞因子IL-10促炎症细胞因子等IL-6参与炎症损伤修复物质:反响性氧化产物〔RCMS〕一氧化氮〔NO)第八页,共五十页。•大量研究资料说明:•本病在同一家族中单卵双胎高于双卵双胎•患者一级亲属发病率高,其配偶发病率不高•在不同种族间也有明显差异,白种人发病高于黑种人,提示其发病可能与遗传因素有关•多数学者认为IBD病符合多基因病的遗传规律,是由许多对等位基因共同作用的结果,在一定的环境因素作用下由于遗传易感性而发病第九页,共五十页。UC和CD发病机制的不同特征UC和CD发病机制的不同特征环境因素吸烟有益处吸烟有害处饮食无益处选择性饮食改善症状健康亲属的肠通透性正常健康亲属的肠通透性增加基因相关大部分不同CD大部分不同UC微生物因素细菌群的作用有限细菌群有重要作用与类结核杆菌无关与类结核杆菌有关与麻疹病毒无关与...