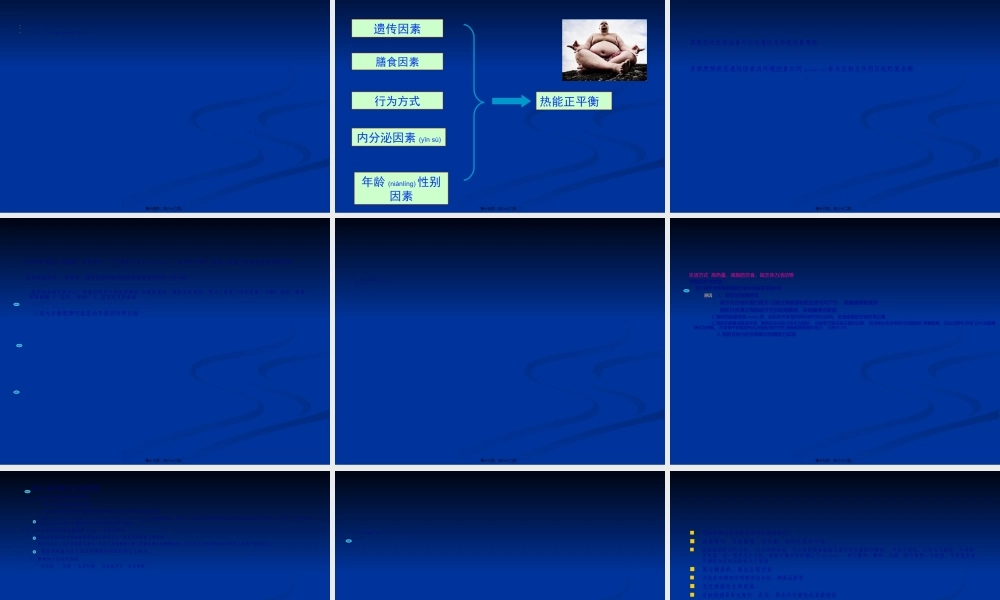

(zhěnzhì)山东(shāndōn)ɡ省立医院内分泌科周新丽丽第一页,共八十二页。肥胖目前(mùqián)在全世界呈流行趋势肥胖既是一个独立的疾病,又是2型糖尿病、心血管病、高血压、脑卒中(中风)和多种癌症的危险因素被世界卫生组织列为导致疾病负担的十大危险因素之一。因此预防和控制肥胖症已成为刻不容缓的任务。第二页,共八十二页。肥胖症是指体内(tǐnèi)脂肪堆积过多和(或)分布异常,体重增加,是一种多因素的慢性代谢性疾病。第三页,共八十二页。1.单纯性肥胖只有肥胖而无任何器质性疾病(jíbìng)的肥胖症(1)体质性肥胖这种肥胖用饮食控制方法减肥难以见效。这种肥胖用饮食控制方法减肥难以见效。(2)获得性肥胖在成年后才发生的肥胖在成年后才发生的肥胖。。第四页,共八十二页。2.继发性肥胖由于内分泌紊乱或代谢障碍引起的一类疾病,肥胖只是其重要症状之一,同时还有其它临床症状。3.药物(yàowù)引起的肥胖某些药物有使身体发胖的副作用,如肾上腺皮质激素类药物、治疗精神病的吩噻嗪类药物等。第五页,共八十二页。皮下脂肪:第一大脂库内脏(nèizàng)周围大网膜肌间第六页,共八十二页。第七页,共八十二页。(liúxínɡbìnɡxué)第八页,共八十二页。(xiàndài)第九页,共八十二页。第十页,共八十二页。第十一页,共八十二页。第十二页,共八十二页。美国1988-1994年健康与营养调查显示,成人男性中肥胖症患者(huànzhě)(体重指数为30kg/m2)占20%,女性中占24.9%。以中国为代表的发展中国家肥胖问题也日益严峻,20世纪90年代全国营养调查显示,成人超重者占24.4%,肥胖者占3.01%。第十三页,共八十二页。病因未完全明了,有不同的病因同一患者可有几种因素同时存在任何能量摄入增加和(或)消耗减少均能引起能量正平衡,过剩(guòshèng)的能量以脂肪的形式逐渐积存于体内。第十四页,共八十二页。年龄(niánlíng)性别因素内分泌因素(yīnsù)行为方式膳食因素热能正平衡遗传因素第十五页,共八十二页。肥胖症的发病因素可分为遗传及环境因素两类。多数肥胖病是遗传因素及环境因素共同(gòngtóng)参与且相互作用引起的复杂病第十六页,共八十二页。流行病学研究(双胞胎、家系研究、不同种族)显示(xiǎnshì),在同等环境下某些人群或个体更易患超重或肥胖肥胖的遗传性家族性遗传因素对腹部脂肪含量的影响约在50%-60%遗传因素的作用方式单基因突变可引起肥胖症如瘦素基因、瘦素受体基因、...