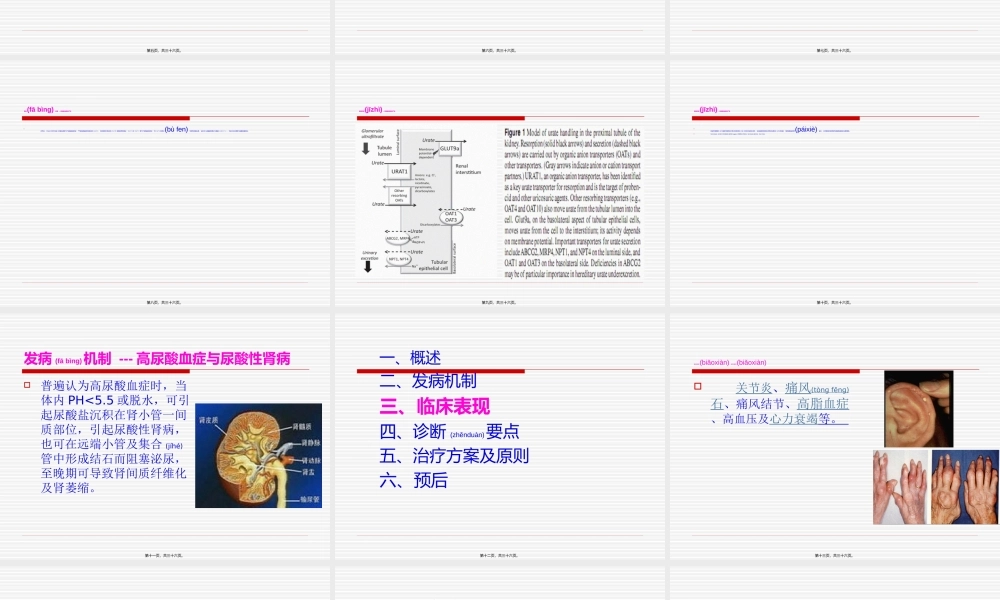

尿酸性肾病(shènbìnɡ)黄天伦(tiānlún)南昌大学二附院第一页,共三十六页。一、概述二、发病机制三、临床表现四、诊断要点五、治疗方案及原则(yuánzé)六、预后第二页,共三十六页。概述尿酸性肾病是由于血尿酸产生过多或排泄减少形成高尿酸血症所致的肾损害,通常称为痛风肾病,临床表现可有尿酸结石,小分子蛋白尿、水肿、夜尿、高血压、血、尿尿酸升高(shēnɡɡāo)及肾小管功能损害。第三页,共三十六页。本病西方国家多见,国内以北方多见,无明显的季节性,肥胖、喜肉食及酗酒者发病率高。男女之比为9:1,85%为中老年人。本病如能早期诊断并给予恰当的治疗(控制高尿酸血症和保护肾功能),肾脏病变可减轻或停止发展,如延误治疗或治疗不当,则病情可恶化(èhuà)并发展为终末期肾功能衰竭而需要透析治疗。第四页,共三十六页。一、概述二、发病机制三、临床表现四、诊断要点(yàodiǎn)五、治疗方案及原则六、预后第五页,共三十六页。发病(fābìng)机制高尿酸血症和痛风为人类独有的疾病,其机理为尿酸生成增多或肾脏排泄尿酸减少。人类尿酸分解(fēnjiě)酶基因位于l号染色体长臂22带,长40kb,含有8个外显子,由于在第5个外显子上出现一个变异的终止密码子(TGA),从而不能表达尿酸分解(fēnjiě)酶,所以人类缺少尿酸分解(fēnjiě)酶。第六页,共三十六页。发病(fābìng)机制---高尿酸血症的产生研究(yánjiū)表明尿酸排泄过程受多种基因和表达产物共同调控,是一个复杂过程。由于尿酸带负电荷,不能自由通过细胞膜脂质双层,因此肾小管对尿酸的排泄依赖于离子通道。有学者发现,有一些尿酸盐转运蛋白参与了近曲肾小管对尿酸盐的重吸收和主动分泌。研究发现,通过肾皮质细胞膜的尿酸转运有两种方式:一种是通过电中性的阴离子转运体与一系列有机和无机阴离子的交换来转运尿酸盐;另一种是通过产电的尿酸盐转运体,它是一种单向转运体。第七页,共三十六页。发病(fābìng)机制---高尿酸血症的产生近年来,已从分子水平证实4种蛋白质参与了尿酸盐的转运:产电的尿酸盐单向转运体(UAT);有机阴离子转运体(OAT)家族的两种蛋白:OAT1和OAT3参与了尿酸盐的转运;与OAT4有部分(bùfen)同源性的蛋白质,命名为人尿酸盐阴离子交换器(URAT1),已证实它主要参与尿酸的重吸收。第八页,共三十六页。发病机制(jīzhì)---高尿酸血症的产生第九页,共三十六页。发病机制(jīzhì)---高尿酸血症的产生有些学者推测UAT基因可能...