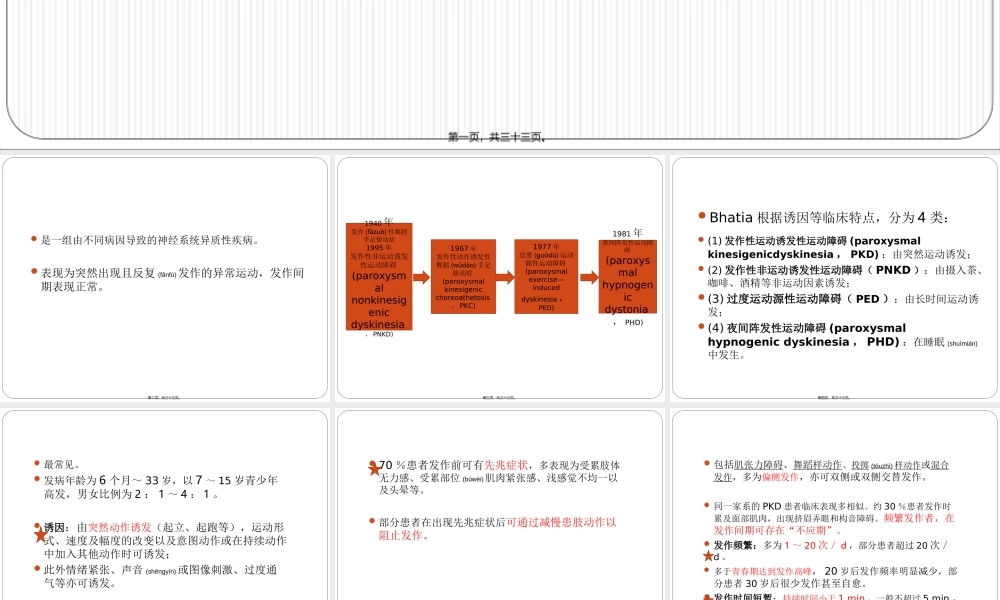

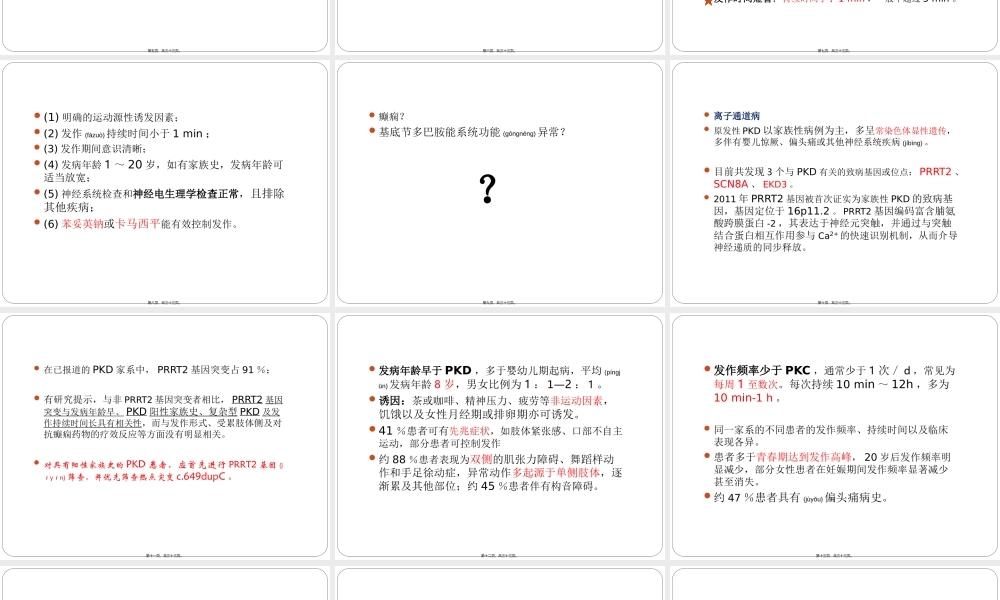

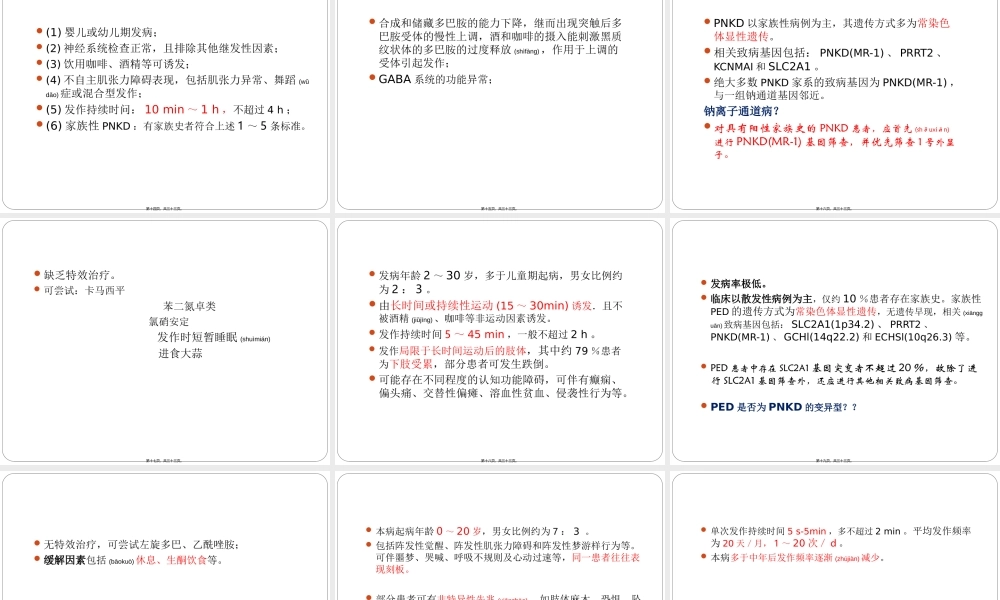

孙晓燕湖州市中心医院发作性运动障碍的分类(fēnlèi)及临床诊断思路第一页,共三十三页。是一组由不同病因导致的神经系统异质性疾病。表现为突然出现且反复(fǎnfù)发作的异常运动,发作间期表现正常。第二页,共三十三页。1940年发作(fāzuò)性舞蹈手足徐动症1995年发作性非运动诱发性运动障碍(paroxysmalnonkinesigenicdyskinesia,PNKD)1977年过度(guòdù)运动源性运动障碍(paroxysmalexercise—induceddyskinesia,PED)1967年发作性动作诱发性舞蹈(wǔdǎo)手足徐动症(paroxysmalkinesigenicchoreoathetosis,PKC)1981年夜间阵发性运动障碍(paroxysmalhypnogenicdystonia,PHD)第三页,共三十三页。Bhatia根据诱因等临床特点,分为4类:(1)发作性运动诱发性运动障碍(paroxysmalkinesigenicdyskinesia,PKD):由突然运动诱发;(2)发作性非运动诱发性运动障碍(PNKD):由摄入茶、咖啡、酒精等非运动因素诱发;(3)过度运动源性运动障碍(PED):由长时间运动诱发;(4)夜间阵发性运动障碍(paroxysmalhypnogenicdyskinesia,PHD):在睡眠(shuìmián)中发生。第四页,共三十三页。最常见。发病年龄为6个月~33岁,以7~15岁青少年高发,男女比例为2:1~4:1。诱因:由突然动作诱发(起立、起跑等),运动形式、速度及幅度的改变以及意图动作或在持续动作中加入其他动作时可诱发;此外情绪紧张、声音(shēngyīn)或图像刺激、过度通气等亦可诱发。第五页,共三十三页。70%患者发作前可有先兆症状,多表现为受累肢体无力感、受累部位(bùwèi)肌肉紧张感、浅感觉不均一以及头晕等。部分患者在出现先兆症状后可通过减慢患肢动作以阻止发作。第六页,共三十三页。包括肌张力障碍、舞蹈样动作、投掷(tóuzhì)样动作或混合发作,多为偏侧发作,亦可双侧或双侧交替发作。同一家系的PKD患者临床表现多相似。约30%患者发作时累及面部肌肉,出现挤眉弄眼和构音障碍。频繁发作者,在发作间期可存在“不应期”。发作频繁:多为1~20次/d,部分患者超过20次/d。多于青春期达到发作高峰,20岁后发作频率明显减少,部分患者30岁后很少发作甚至自愈。发作时间短暂:持续时间小于1min,一般不超过5min。第七页,共三十三页。(1)明确的运动源性诱发因素;(2)发作(fāzuò)持续时间小于1min;(3)发作期间意识清晰;(4)发病年龄1~20岁,如有家族史,发病年龄可适当放宽;(5)神经系统检查和神经电生理学检查正...