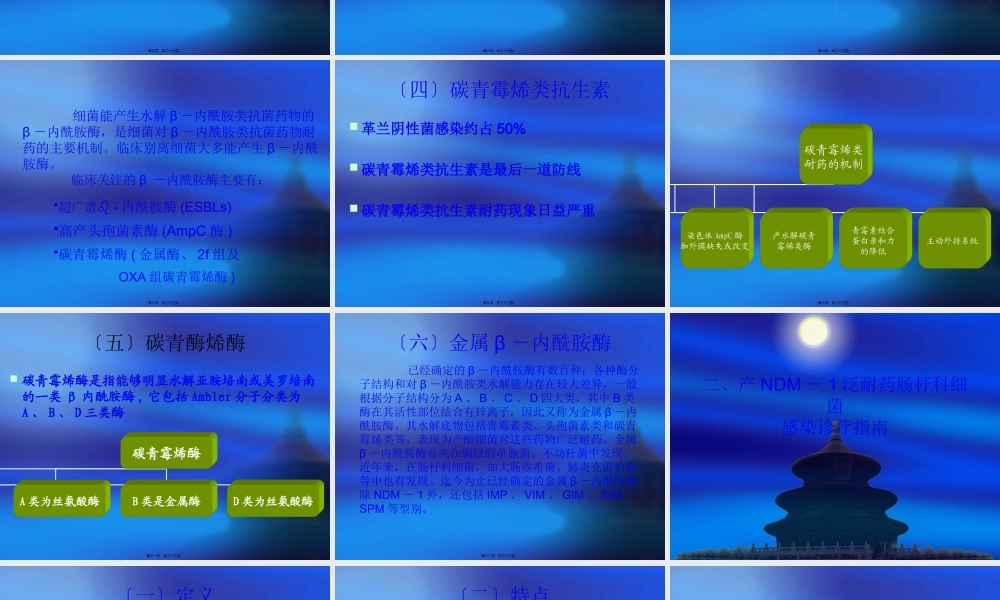

产NDM-1泛耐药肠杆科细菌感染诊疗介绍第一页,共三十三页。一、相关知识介绍第二页,共三十三页。〔一〕抗生素与细菌抗生素是微生物的代谢产物或合成的类似物,能抑制微生物的生长和存活,而对宿主不会产生严重的副作用。抗生素根本上可分为二大类,一为抑制病原的生长,二为直接杀死病原。可用于治疗大多数细菌感染性疾病;抗生素的主要来源是发酵,也可以通过化学合成和半合成方法制得。发现并应用抗生素是人类的一大革命,它成为人类同死神抗争的一大武器,因为人类死亡的第一大杀手就是细菌感染。第三页,共三十三页。〔二〕细菌耐药性的产生1943年青霉素大规模使用,1945年院内感染的20%金黄色葡球菌对其产生抗性;1947年链霉菌素上市,同年该药耐药菌出现;1952年四环菌素上市,1956年其耐药菌出现;1959年甲氧西林上市,1961年其耐药菌出现;1964年头孢噻吩上市,1966年其耐药菌出现;1967年庆大霉素上市,1970年其耐药菌出现;1981年头孢噻肟上市,1983年其耐药菌出现;1996年,发现万古霉素耐药菌;2001年利奈唑胺上市,2002年其耐药菌出现。此后数年里,仅有达托霉素等寥寥数种新型抗生素问世。第四页,共三十三页。〔三〕临床常见抗菌药物β-内酰胺类抗生素氨基糖苷类大环内酯类喹诺酮类药物其它抗菌药物第五页,共三十三页。β-内酰胺类〔β-lactams〕抗生素青霉素类头孢菌素类非典型β-内酰胺类第六页,共三十三页。-内酰胺类第七页,共三十三页。•超广谱-内酰胺酶(ESBLs)•高产头孢菌素酶(AmpC酶)•碳青霉烯酶(金属酶、2f组及OXA组碳青霉烯酶)细菌能产生水解β-内酰胺类抗菌药物的β-内酰胺酶,是细菌对β-内酰胺类抗菌药物耐药的主要机制。临床别离细菌大多能产生β-内酰胺酶。临床关注的β-内酰胺酶主要有:第八页,共三十三页。革兰阴性菌感染约占50%碳青霉烯类抗生素是最后一道防线碳青霉烯类抗生素耐药现象日益严重〔四〕碳青霉烯类抗生素第九页,共三十三页。碳青霉烯类耐药的机制染色体AmpC酶加外膜缺失或改变产水解碳青霉烯类酶青霉素结合蛋白亲和力的降低主动外排系统第十页,共三十三页。〔五〕碳青酶烯酶碳青霉烯酶是指能够明显水解亚胺培南或美罗培南的一类β内酰胺酶,它包括Ambler分子分类为A、B、D三类酶碳青霉烯酶A类为丝氨酸酶B类是金属酶D类为丝氨酸酶第十一页,共三十三页。〔六〕金属β-内酰胺酶已经确定的β-内酰胺酶有数百种;各种酶分子结构和对β...