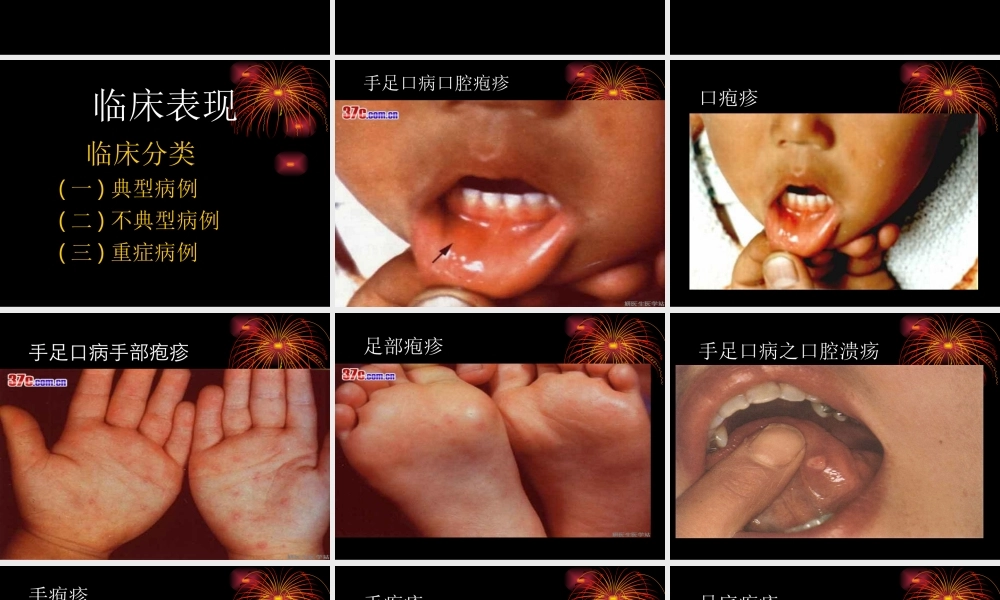

手足口病的诊治及防控定义是由数种肠道病毒引起的急性发热出疹性传染病。1959年命名。常在婴幼儿中造成爆发流行,以发热,出疹为主要表现。如无并发症,一般预后良好。重症病人可快速致死。流行病学1.病原体:引起手足口病的主要为小RNA病毒科、肠道病毒属的柯萨奇病毒(Coxasckievirus)A组16、4、5、7、9、10型,B组2、5、13型;埃可病毒(ECHOviruses)和肠道病毒71型(EV71),其中以EV71及CoxAl6型最为常见。•2.传染源和传播途径•人是肠道病毒唯一宿主,患者和隐性感染者均为本病的传染源。肠道病毒主要经粪-口和/或呼吸道飞沫传播,亦可经接触病人皮肤、粘膜泡疹液而感染。是否可经水或食物传播尚不明确。发病前数天,感染者咽部与粪便就可检出病毒,通常以发病后一周内传染性最强。•病人粪便、疱疹液和呼吸道分泌物及其污染的手、毛巾、手绢、牙杯、玩具、食具、奶具、床上用品、内衣以及医疗器具等均可造成本病传播。4.易感人群:可在多年龄组一起感染,主要是幼儿传染病,5岁以下患儿占绝大多数。5.流行季节:全年散发,5-8月高峰。6.流行地区:世界性,欧亚地区多见。•7.流行概况:•1957年新西兰首次报道该病•20世纪70年代中期,保加利亚、匈牙利相继暴发以中枢神经系统为主要临床特征的EV71流行,1975年保加利亚报告病例750例,其中149人致瘫,44人死亡。•1994年英国发生一起由CoxA16引起的手足口病暴发,患者大多为1-4岁婴幼儿,大部分病人症状较轻。英国1963年以来的流行病学数据显示,手足口病流行的间隔期为2-3年。20世纪90年代后期,EV71开始东亚地区流行。1997年马来西亚发生了主要由EV71引起的手足口病流行,4-8月共有2628人发病,4-6月有29例病人死亡。•我国于1981年上海首次报道本病,此后,北京、河北、天津、福建、吉林、山东、湖北、青海和广东等10几个省份均有本病报道•1998年,我国台湾地区发生EV71感染引起的手足口病和疱疹性咽峡炎流行,监测哨点共报告129106例病例。当年共发生重症病人405例,死亡78例,大多为5岁以下的幼儿。重症病例的并发症包括脑炎、无菌性脑膜炎、肺水肿或肺出血、急性软瘫和心肌炎。临床表现临床分类(一)典型病例(二)不典型病例(三)重症病例手足口病口腔疱疹口疱疹手足口病手部疱疹足部疱疹手足口病之口腔溃疡手疱疹手疱疹足底疱疹指疱疹手疱疹手疱疹足疱疹足疱疹足疱疹足疱疹与丘疹手丘疹临床表现(一)典型病例--潜伏期:2-7天,多无前驱期症状,可突然起病。--发热:39℃±,2-5d。--口腔...