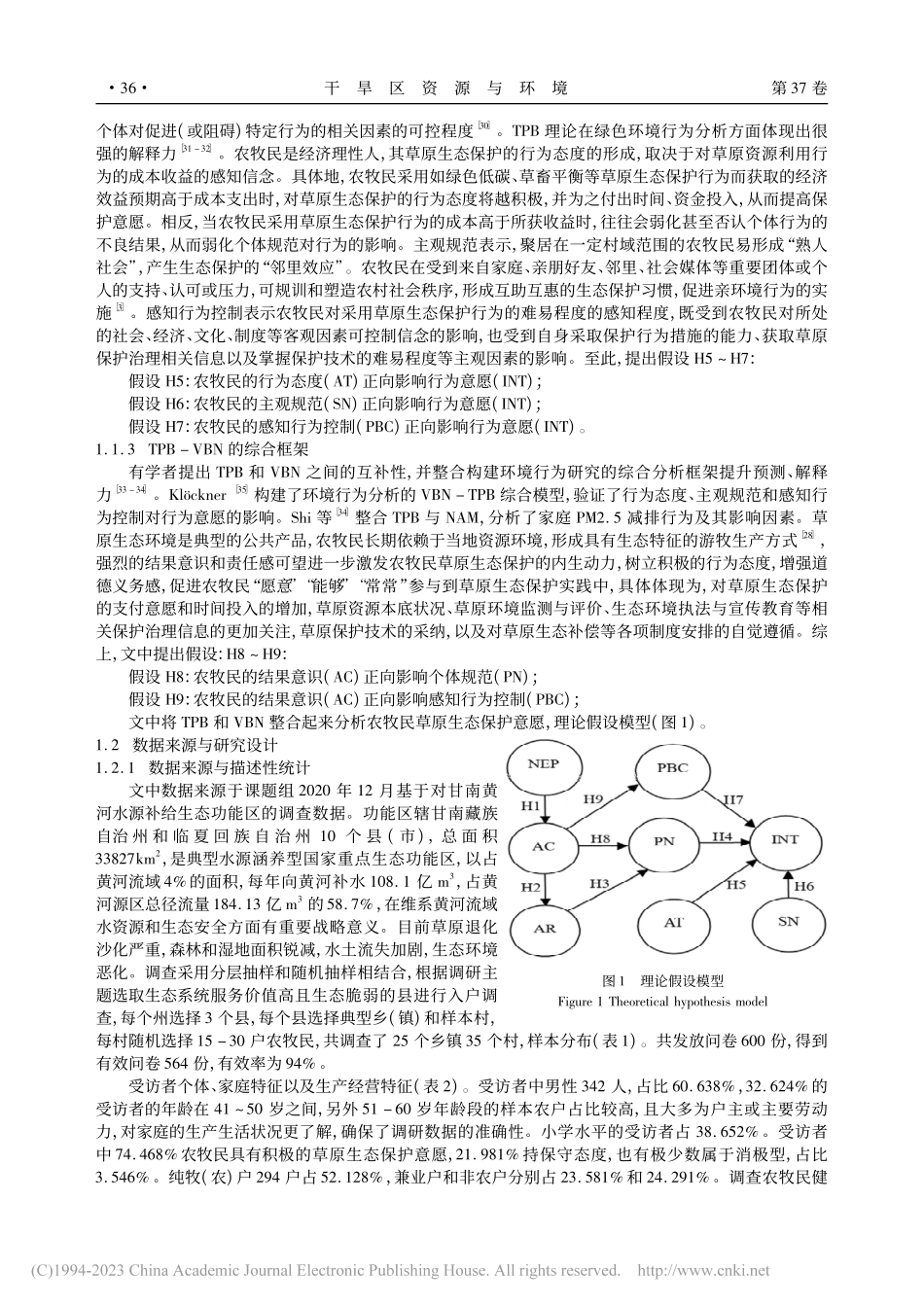

第37卷第2期干旱区资源与环境Vol.37No.22023年2月JournalofAridLandResourcesandEnvironmentFeb.2023文章编号:1003-7578(2023)02-034-08doi:10.13448/j.cnki.jalre.2023.032重点生态功能区农牧民草原保护的生态认知、意愿与形成机制*———基于TPB与VBN整合模型陈强强(甘肃农业大学财经学院,兰州730070)提要:农牧民作为草原保护管理政策的最终执行者,源自其内应力的自我管理机制是草原生态保护的基础。文中基于甘南黄河水源补给生态功能区564户农牧民的调查数据,整合TPB和VBN理论,运用结构方程模型对农牧民草原保护的生态认知、意愿与形成机制进行了实证研究。结果表明,74.468%的农牧户具有较高的草原生态保护意愿,行为态度、主观规范、感知行为控制和个体规范均直接影响农牧民草原生态保护的行为意愿,拥有“人—地和谐共处”生态世界观的农牧民具有更强烈的结果意识和进行草原生态保护的道德责任感;农牧户草原生态保护意愿的形成是以生态世界观为根本触发点,以结果意识为关键节点,连接其他因素及其多重链式作用关系互相嵌套,最终形成递阶有序的网络结构;结果意识对农牧民草原生态保护的行为意愿不存在直接影响,其通过触发责任归因,激活个体规范对意愿产生间接影响。关键词:草原生态;保护意愿;生态理性;形成机制;重点生态功能区;TPB与VBN整合中图分类号:S812文献标识码:A农牧民作为草原保护管理政策的最终执行者,在草原生态保护、建设与政策实施中功不可没。然而,在草原生态保护过程中,依然存在农牧民主体地位不强[1]、超载过牧、生态意识薄弱[2]、“搭便车”心理普遍[3]等环境社会心理问题,削弱了草原保护管理政策的实施绩效[4],致使草地持续退化的趋势未得到根本性抑制[5],草原生态安全仍是国家生态安全的薄弱部分[1]。农牧民是草原利用与保护的直接主体,其行为既体现出追求利益最大的经济理性,也具有明显的“集体行动的逻辑”和“利他主义”属性的生态理性。因此,激发农牧民内在的草原生态保护意愿和道德责任感,建立源自农牧民生态理性的自我管理机制是草原保护的根本和基础,而自我管理机制的构建有必要阐明农牧民草原保护的生态认知、信念与行为意愿三者之间相互作用的关键过程、作用路径与反馈机理。基于生态服务价值认知的公众生态保护意愿与行为研究一直受到学术界及政府部门的关注。就生态服务价值认知与评估方面,Costanza将全球生态系统服务划分为17种功能类型[6]。千年生态系统评估(...