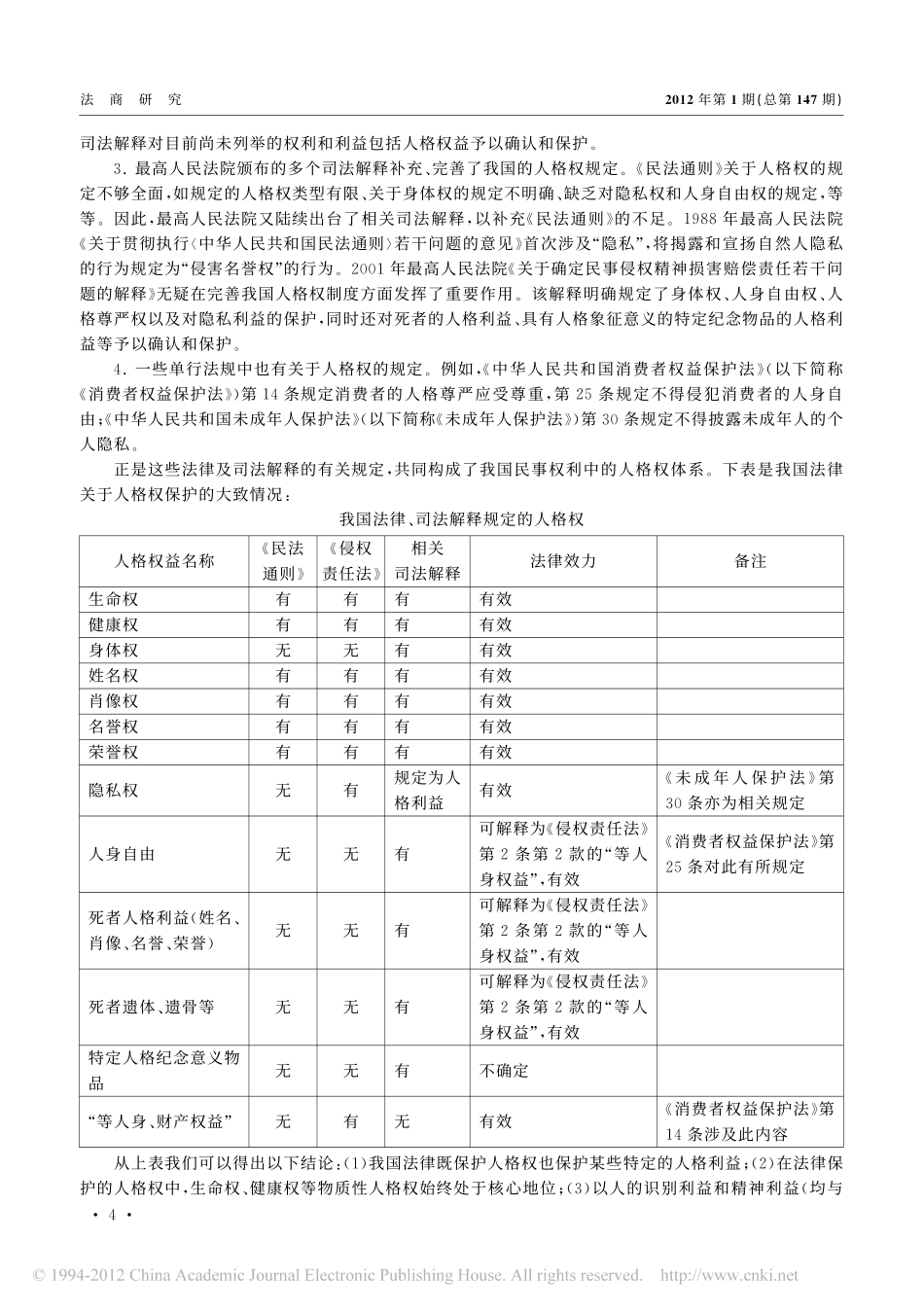

聚焦法律变革迈向立法的人格权[编者按]随着《中华人民共和国侵权责任法》的颁布实施,民法典各个主要部分的立法已基本完成,人格权立法作为最后一步已经被提上议事日程。但是,由于在比较法上无先例可循,加之人格权本身的丰富性、多学科交叉性,因此如何进一步拓宽人格权研究的视野,在理论层面实现人格权的体系化、系统化,科学并准确定位人格权,为我国未来民法典编纂提供理论支撑,是当前人格权研究的重大议题,亟须从理论上加以说明。为此,我刊邀请部分学者,围绕我国人格权立法这一主题,对人格权立法的体系、体例模式等问题和具体制度研究中的法人人格权、隐私权这些极具争议的难点问题以及人格权的具体保护、人格权与基本权利的关系等特殊问题展开深入研究,以期对我国未来的人格权立法有所助益。我国人格权立法:体系、边界和保护张新宝(中国法学杂志社总编辑、博士生导师北京100034)一、人格权体系之梳理:从我国现行法律文件出发就我国目前已颁行的法律、法规、司法解释而言,涉及人格权的法律渊源主要有以下几种:1.1986年《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》)第5章“民事权利”专设“人身权”一节。在我国,有关人格权的规定最早见诸《民法通则》。其第5章“民事权利”分别规定了四种主要的民事权利:第1节为财产所有权以及与财产所有权有关的财产权;第2节为债权;第3节为知识产权;第4节为人身权。《民法通则》第5章第4节虽然名为人身权,实则并无关于身份权的内容,而是仅规定了人格权,①包括生命健康权、姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权和婚姻自主权。这样的立法例为世界人格权立法的新模式,大大提高了人格权作为独立民事权利的重要性,受到海内外法学界的一致好评,被誉为中国的人权宣言和民事权利宣言书。②2.《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)第2条以“概括+列举”的方式对其所保护的“民事权益”范围作了详细规定,其中包括若干具体人格权及人格利益。从人格权保护的角度来看,这条法律规定有三个方面的特点:(1)对主要种类的人格权进行列举性规定,包括生命权、健康权、姓名权、名誉权、荣誉权、肖像权、隐私权,尤其值得重视的是将“隐私”上升为人格权之一种,使其摆脱名誉权的束缚,成为独立的人格权;(2)缺乏对“人身自由”的规定,也没有关于“身体权”的规定,对其所称的“民事权益”中的“人格利益”没有进行列举规定;(3)使...