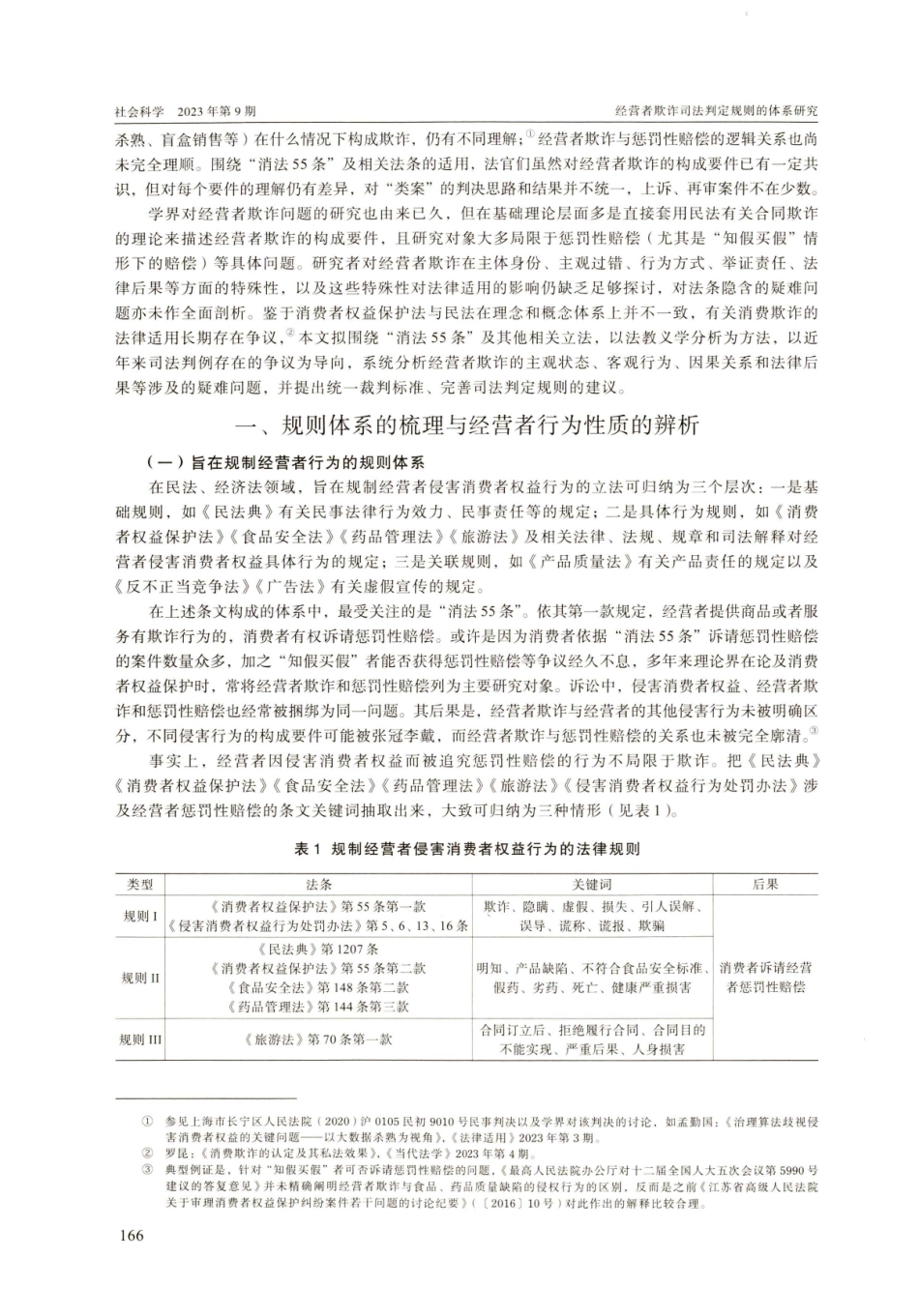

165社会科学经营者欺诈司法判定规则的体系研究2023年第9期经营者欺诈司法判定规则的体系研究董淳号摘要:随着立法的完善,旨在规制经营者欺诈的法律框架已基本形成,但法律规则的增加并不意味着规则之间必然逻辑自洽或者立法目的可以自动实现,不意味着涉及经营者欺诈的诉讼纠纷已有相对统一的裁判标准,也不意味着有关经营者欺诈的争议问题已得到充分的法理阐释。为准确适用法律,应以体系化思维全面梳理涉及经营者行为规制的规则、涉及经营者欺诈构成要件的规则以及涉及惩罚性赔偿的规则,区分经营者欺诈、产品缺陷的经营者侵权与特定领域的经营者恶意违约三种行为的异同,厘清经营者欺诈与惩罚性赔偿的逻辑关系,明确经营者欺诈各项构成要件的法律内涵及判定标准,合理计算惩罚性赔偿的基数与倍数。关键词:经营者;欺诈;司法判定;消费者权益;惩罚性赔偿中图分类号:D923.8文献标识码:A文章编号:0257-5833(2023)09-0165-16作者简介:董淳号,中山大学法学院副教授引言自1993年我国制定《消费者权益保护法》开始,经营者欺诈一直是立法严格规制的行为。至今,以《民法典》第148条民事法律行为效力条款、第179条民事责任条款及第500条缔约过失责任条款为基础,以2013年修订后的《消费者权益保护法》第55条(下称“消法55条”)为核心,辅之以《食品安全法》《药品管理法》等法律法规和《明码标价和禁止价格欺诈规定》《互联网信息服务算法推荐管理规定》等部门规章的规定,以及最高人民法院司法解释、审判工作会议纪要、②答复意见和指导性案例的指引,旨在规制经营者欺诈的法律框架已基本形成。不过,规则的增加并不意味着规则之间必然逻辑自洽或者立法目的可以自动实现,不意味着涉及经营者欺诈的诉讼纠纷已有统一的裁判标准,也不意味着有关经营者欺诈的争议问题已得到充分的法理阐释。在涉及经营者侵犯消费者权益的案件中,经营者欺诈、产品缺陷的经营者侵权和特定领域的经营者恶意违约尚未被清晰区分;“大数据、人工智能、各种传感感应装置的广泛使用使得经营者可以更为精确地判断、掌握、干扰甚至在一定程度上控制消费者的想法和行为”③一些新型营销行为(如大数据参见《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》(法释【2013】28号)第3条等。参见《全国法院民商事审判工作会议纪要》(法【2019】254号,简称“九民纪要”)第77条。参见《最高人民法院办公厅对十二届全国人大五次会议第5990号建议的答复意见...