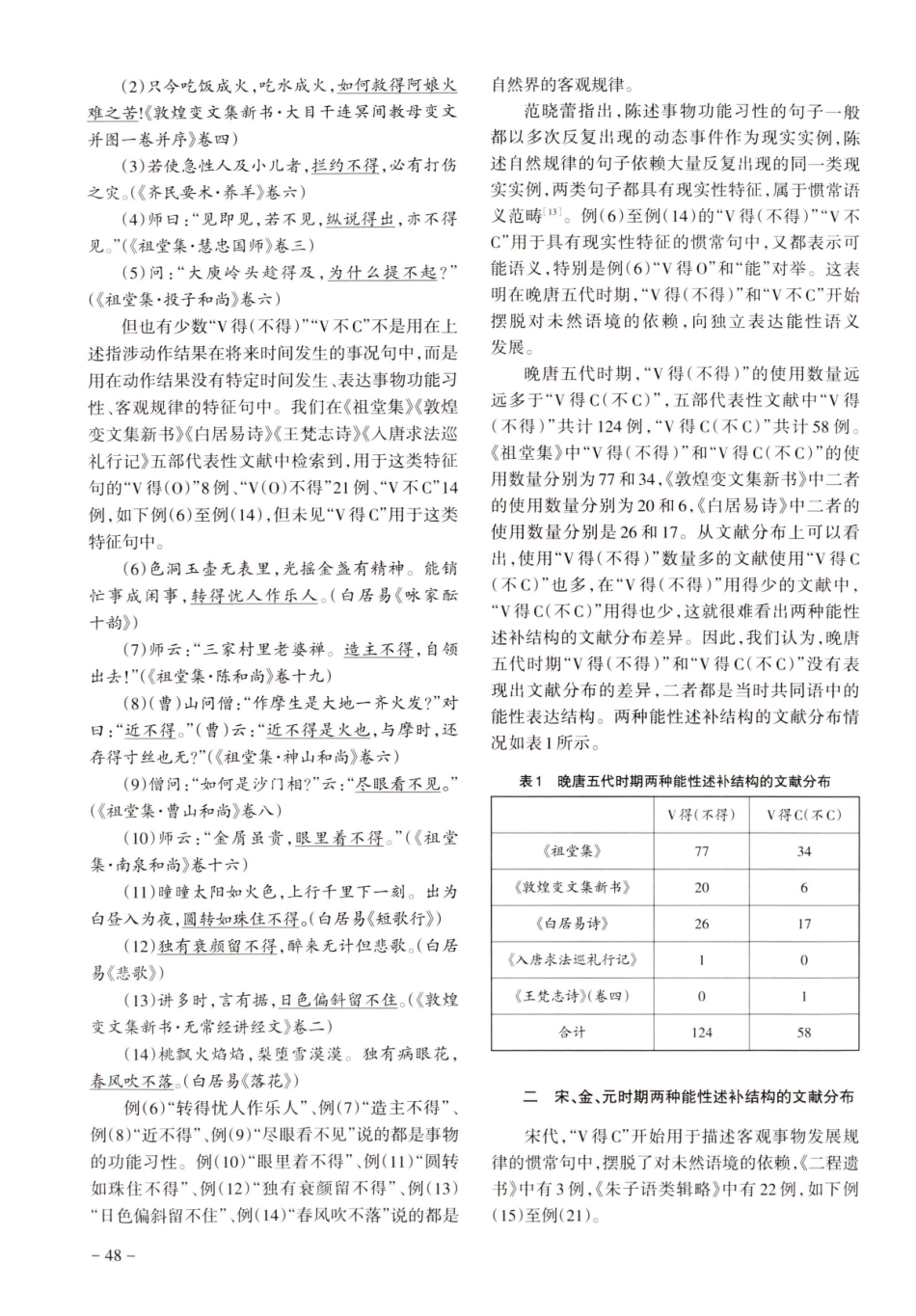

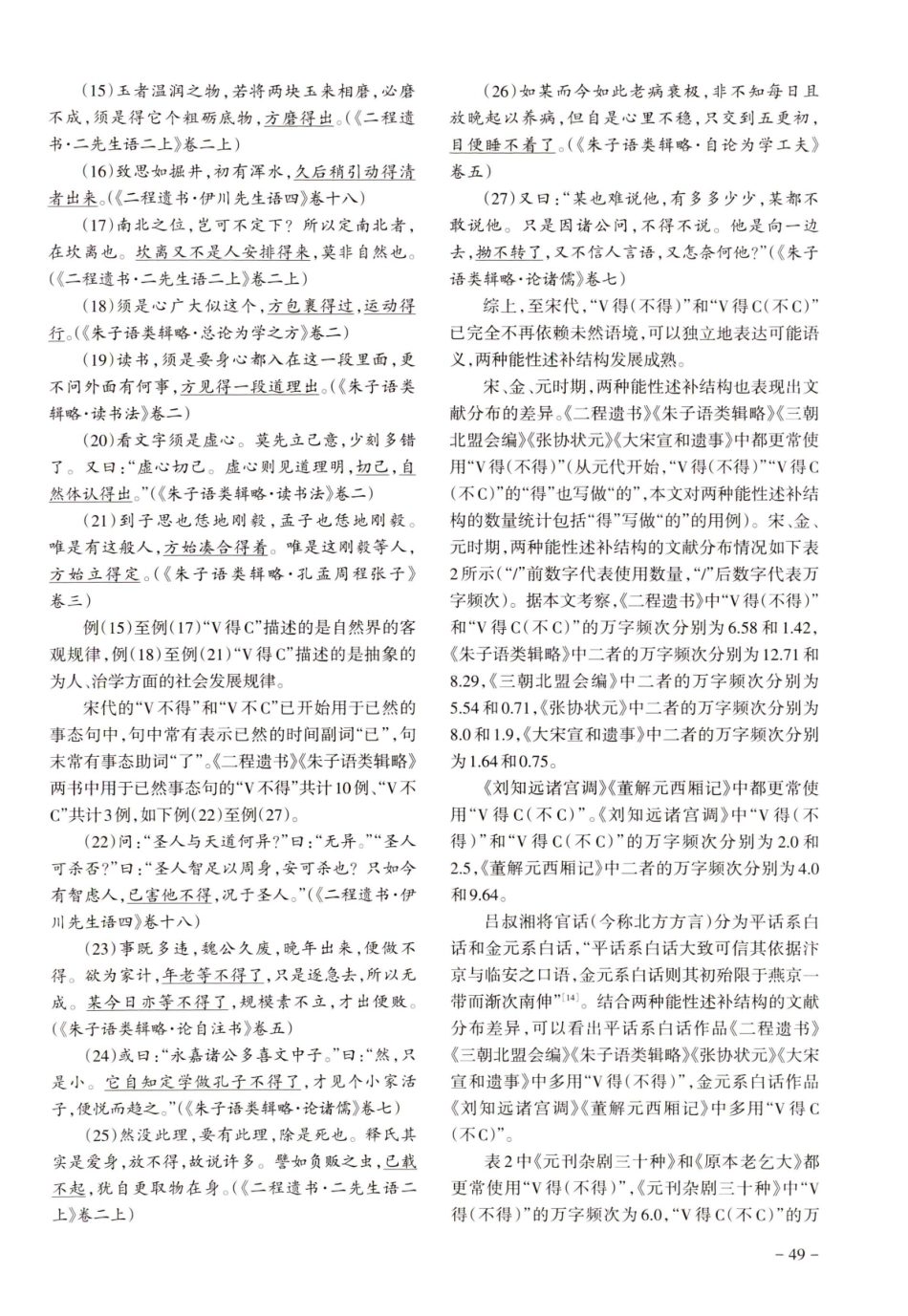

47JournalofNingumanities&SocialSciencesEdition)Sept.20232023年9月No.5Vol.45宁夏大学学报文社会科学版)第5期第45卷近代汉语时期两种能性述补结构的地域变化及其动因田永苹(徐州工程学院人文学院,江苏东徐州221018)摘要:晚唐五代时期能性述补结构“V得(不得)"和“V得C(不C)"都是当时共同语中的能性表达结构,宋、金、元时期“V得C(不C)"在燕北地区更常用,“V得(不得)"在河洛一带的中原地区更常用。从宋、金、元时期开始,“V得C(不C)”逐渐向南方地区扩散,至明中期已为南方地区广泛使用,形成现在为共同语、北方方言、南方方言广泛使用的格局,“V得(不得)"则向更南方地区退却。“V得(不得"在向南方地区退却的过程中,明中期至明末清初,它曾一度从吴语地区向北方地区延伸,但没有形成规模。“V得C(不C)”从燕北一带向南方地区扩散,与元、明、清三代定都北京,从金元系白话发展而来的北方官话伴随南北政治、经济、文化往来向南方地区覆盖有关;“V得(不得)"从吴语地区向北方地区延伸,与明中期至明末清初时期话本小说的广泛传播有关。两种能性述补结构的地域变化表明,元至清代初年,从金元系白话发展而来的北方官话还不是全国共同语,它与从平话系白话发展而来的南方官话在明末清初相互竞争,大约清中期北方官话才成为全国共同语。关键词:“V得(不得)";“V得C(不C)";地域变化;话本小说的传播中图分类号:H109.3文献标志码:A文章编号:1001-5744(2023)05-0047-08本文讨论的两种能性述补结构是指“V得(不得)”和“V得C(不C)”(不包括C为虚补语“来”“了”的形式)。根据张大旗[1]、项梦冰[2]、钱乃荣[3]、彭小川[4]、钱曾怡[5]、邵宜[6]、陈静[7]的研究,这两种能性述补结构在普通话、北方方言和南方方言中有明显的分布差异。“V得(不得)”广泛地分布在湘语长沙方言、连城客家方言、吴语上海话、赣语宜丰方言、粤语广州话等南方方言中,仅在冀鲁官话定州方言、深泽方言、胶辽官话莱州方言等几个少数北方方言中有所保留,它在普通话中的使用也极为受限[8]。“V得C(不C)"则通行大江南北,为普通话、北方方言和南方方言广泛使用。这两种能性述补结构在普通话、北方方言和南方方言中的分布格局是如何形成的?这两种分布格局形成的动因是什么?本文将通过对“V得(不得)”和“V得C(不C)"在近代汉语时期文献中分布情况的考察回答这两个问题需要说明的是,近代汉语时期,“V得(不得)和“V得C(不C)”带宾语时有“V得...