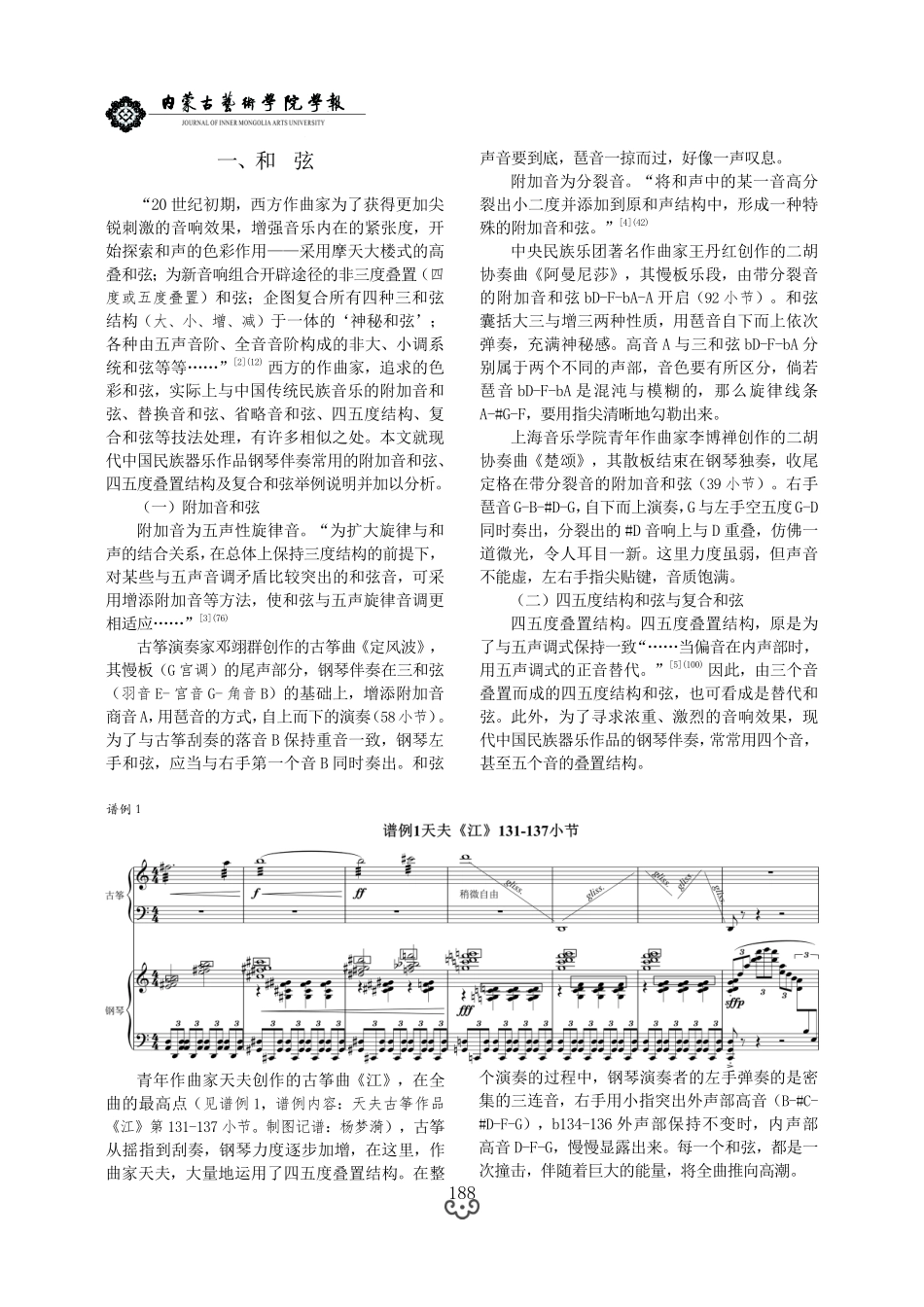

187摘要:钢琴演奏的西方音乐,与中国传统器乐演奏的民族音乐,本是两种完全不同的音乐语言。为了使钢琴伴奏与民族器乐在听觉上关系融洽,现代中国的作曲家们对西洋和声进行了“民族化改造”。笔者试以民乐艺术指导的视角,从附加音和弦、四五度结构及复合和弦的运用;和声性倾向性与旋律性倾向性的终止式特征;近关系调、较远关系调、远关系调的转调方式这三个方面,阐述钢琴伴奏在现代中国民族器乐作品中的重要作用。关键词:钢琴伴奏;和声;和弦;终止式;转调分类号:J63文献标识码:A文章编号:2096-5621(2023)03-187-07收稿日期:2023-03-17项目基金:本文系2023年国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目(项目编号:2023-A-06-130-685)系列研究成果及2020年浙江音乐学院院级科研课题“民族器乐艺术指导技巧与风格研究”(项目编号:2020KL026)阶段性研究成果。作者简介:杨梦漪(1987~),女,浙江杭州人。美国印第安纳大学演奏博士,浙江音乐学院,讲师。主要研究方向:国乐艺术指导。杨梦漪(浙江音乐学院杭州310024)近十年中国民族器乐作品钢琴伴奏和声研究近十年中国民族器乐作品钢琴伴奏和声研究导向性;中国民族音乐作品以旋律为主,注重乐音之间的色彩与韵味。那么,现当代中国作曲家们是如何在他们的音乐创作中,有意识地去平衡钢琴的和声性与中国民族器乐的旋律性呢?笔者经分析研究后发现,一方面,他们从未停止过对于西方音乐中的“和声”部分进行“民族化改造”,即是研究者称之为“西洋和声本土化”[1](142)的进程;另一方面,西方近现代音乐和声的诸多理念,恰好与中国传统的民族音乐,有着异曲同工的契合。在本论文中,笔者试从民乐艺术指导的视角,从附加音和弦、四五度结构及复合和弦的运用;和声性倾向性与旋律性倾向性的终止式特征及近关系调、较远关系调、远关系调的转调方式这三个方面,通过比较分析,阐述一下钢琴伴奏在现当代中国民族器乐作品中的重要作用。引言上世纪的五、六十年代,已故著名中国作曲家刘文金先生创作的《豫北叙事曲》(1959年)与《三门峡畅想曲》(1960年),标志着中国作曲家已开始独立创作配有钢琴伴奏的民族器乐作品了。这类民乐早期新创作品,以民族器乐独奏为主,钢琴伴奏辅以节奏支撑和织体衬托。经过半个多世纪的发展,钢琴伴奏与中国民族器乐的合作关系逐渐融恰,乐句的明暗对比,乐段的起承转合以及乐曲丰富的层次感、剧烈的冲撞感和充满张力的音响效果,都离不开钢琴伴奏的铺垫与推...