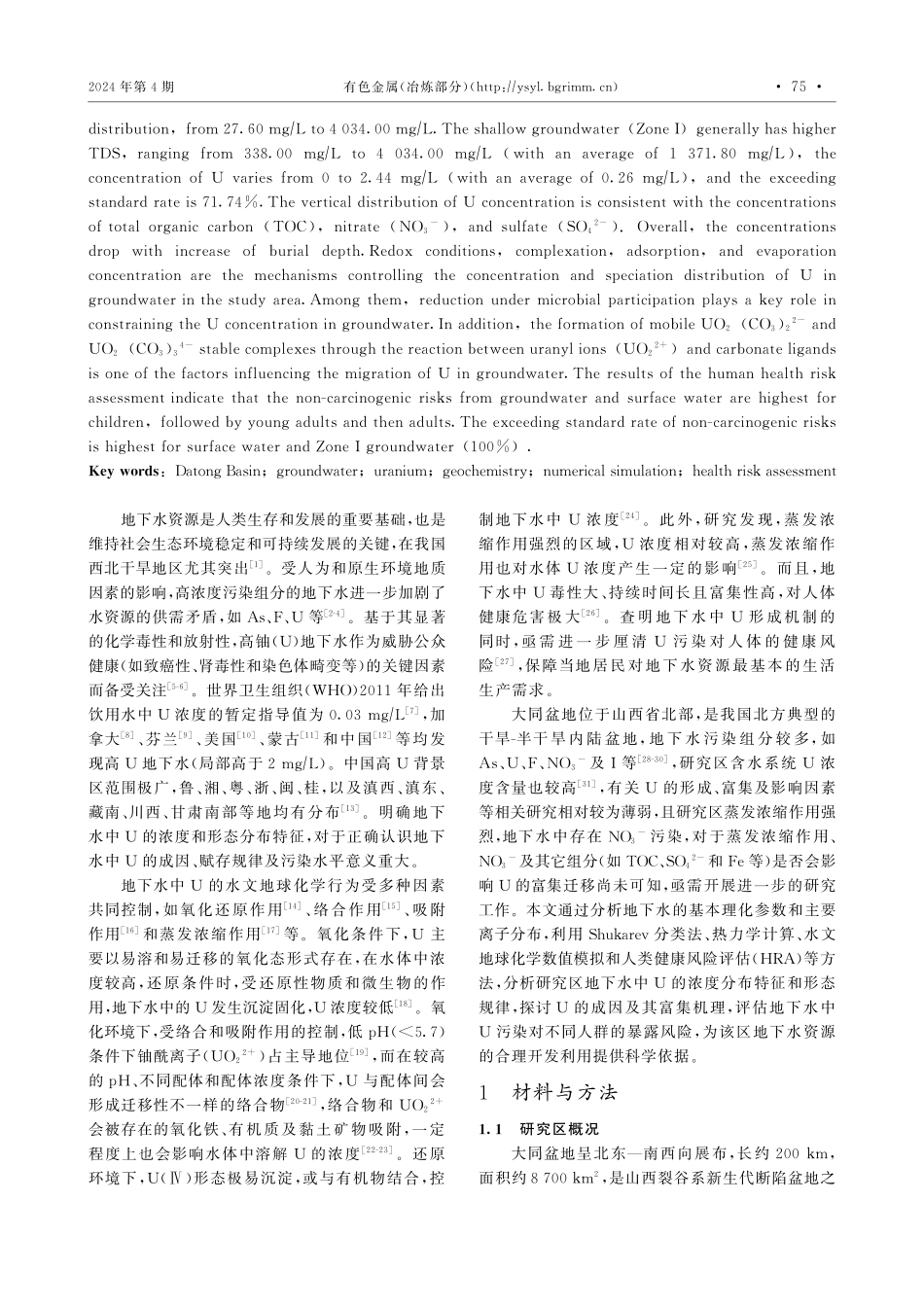

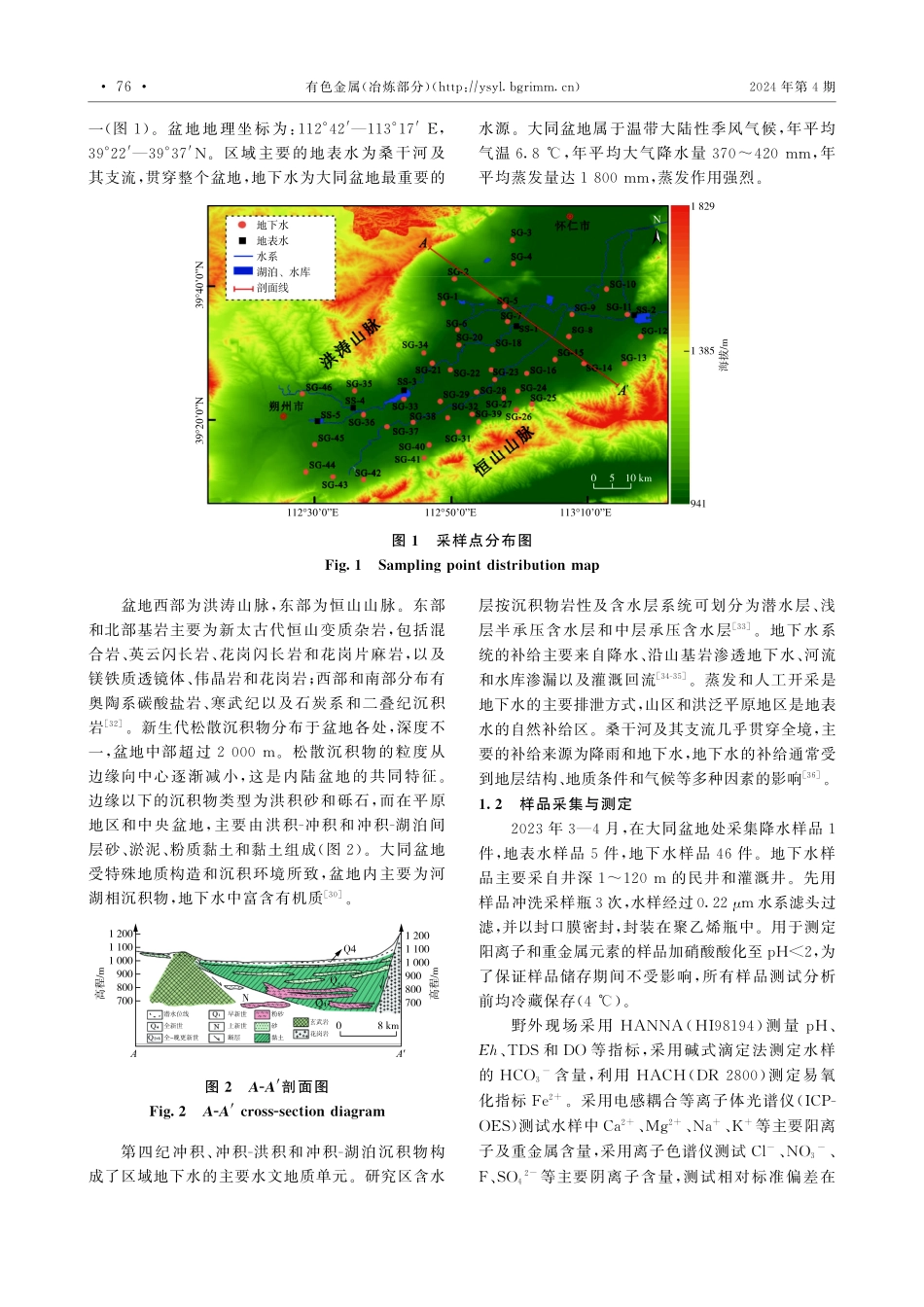

doi:103969∕jissn1007G7545202404009收稿日期:2023G12G19基金项目:国家自然科学基金资助项目(42202288);江西省自然科学基金资助项目(20212BAB213007)作者简介:邵政(1999G),男,硕士研究生;通信作者:葛勤(1990G),女,博士,讲师大同盆地地下水中铀的成因机制及其健康风险评价邵政1,葛勤1,2,米振华3,陈功新1,李翔1,张瀚月1(1东华理工大学水资源与环境工程学院,南昌330013;2东华理工大学核资源与环境国家重点实验室,南昌330013;3江西省煤田地质勘察研究院,南昌330000)摘要:查明地下水中铀(U)的分布特征、富集机制及对不同人群的暴露风险,为干旱G半干旱地区地下水资源保护和可持续利用提供数据支持.综合利用Shukarev分类法、热力学计算、水文地球化学数值模拟和人类健康风险评估(HRA)等方法,分析了大同盆地地下水和地表水中U污染分布特征和形态分布,解释了地下水中U的形成机制,评估了U污染对不同人群的暴露风险.结果表明,地下水TDS分布范围较大,为2760~403400mg∕L,其中浅层地下水(Ⅰ区)整体上TDS较高,为33800~403400mg∕L(平均137180mg∕L),U含量为0~244mg∕L(平均026mg∕L),超标率为7174%,与TOC、NO3-和SO42-浓度垂向分布一致,随着埋深深度增加,整体浓度呈现变小趋势.氧化还原条件、络合、吸附和蒸发浓缩作用是控制研究区地下水中U浓度和形态分布的机制,其中微生物参与下的还原作用是制约地下水中U浓度的关键.此外,铀酰离子(UO22+)与碳酸盐配体形成易于迁移的UO2(CO3)22-和UO2(CO3)34-稳定络合物,也是影响地下水中U迁移的因素之一.人类健康风险结果表明,地下水和地表水的非致癌风险排序为儿童>青年人>成年人,地表水和Ⅰ区地下水的非致癌风险超标率最大(100%).关键词:大同盆地;地下水;铀;地球化学;数值模拟;健康风险评价中图分类号:X52文献标志码:A文章编号:1007G7545(2024)04G0074G13GeneticMechanismandHealthRiskAssessmentofUraniuminGroundwaterofDatongBasinSHAOZheng1,GEQin1,2,MIZhenhua3,CHENGongxin1,LIXiang1,ZHANGHanyue1(1SchoolofWaterResourcesandEnvironmentalEngineering,EastChinaUniversityofTechnology,Nanchang330000,China;2StateKeyLaboratoryofNuclearResourcesandEnvironment,...