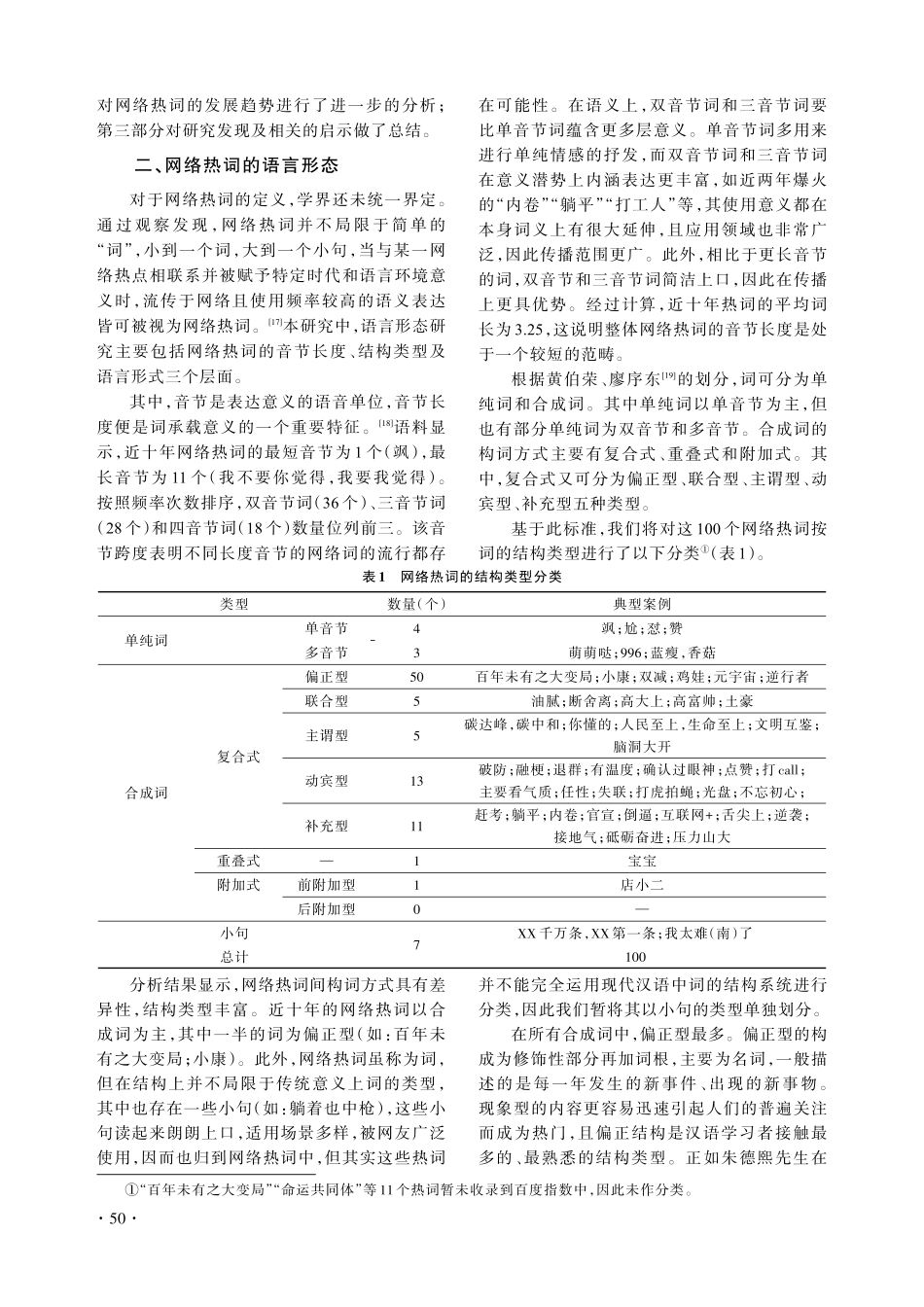

第44卷第4期2023年8月喀什大学学报JournalofKashiUniversityVol.44No.4Aug.2023近十年(2012-2021)网络热词语言形态及传播趋势研究胡文豪,赵亚茹,王佳宇(华中师范大学外国语学院,湖北武汉430070)摘要:本研究首先对《咬文嚼字》评选的2012-2021年“十大网络流行语”的基本语言形态特征、网络搜索指数及走势进行了量化分析。在此基础上,探究了其产生、流行和发展体现的语言规律及舆情和社会动因。针对近十年网络热词流行和发展趋势进行分析,探究网络传播和流行语发展规律。关键词:《咬文嚼字》;网络热词;语言形态;搜索指数;流行语;新词中图分类号:G206;H0-05;H136文献标志码:A文章编号:2096-2134(2023)04-0049-07随着网络的普及,汉语的演变更加多样化,每年都有大量网络流行语产生。《咬文嚼字》编辑部近20年来一直采用面向读者公开征集以及专家和媒体投票等方式对每年的十大网络流行语进行评选,并通过各主流媒体和社交媒体进行公布,具有较大的知名度和影响力。作为青年亚文化在网络空间中的产物,网络热词诠释着网络时代的大众话语,能够反映社会发展趋势与文化心态变迁,[1]彰显着当代中国的文化自觉与文化自信,具有极高的语言学、传播学、社会学研究价值,值得从微观和宏观的角度同步进行跨学科的研究。学术界对网络热词的研究一直比较热门,如网络流行语的概念及特征[2]、汉英语码混用现象[3]、词汇化研究[4]。还有部分研究从网络热词的构词出发对某一个例展开深入分析[5-7]。除这一研究趋势外,不少学者注意到网络热词与思政以及价值观培养等方面的联系[8-11]。同时,一些研究将网络热词与新闻传播等结合,如傅毅飞[12]、音坤等人[13]、刘燕[14]、黄贺铂[15]等分别探究了网络热词在新闻标题、海外华文媒体及体育新闻等新闻语体的呈现。由于网络热词能够反映一定的社会现象和社会心理,网络热词的生成传播和社会功能也是学界核心关注点之一。但这一类研究往往着眼于社会层面,没有对网络热词的语言规律进行更为深入细致的探讨。总体而言,以往相关研究虽多元丰富,但对热词的历时性、综合性研究不多,较少考虑到热词的网络发展趋势,并缺少语言学角度和其他学科的跨学科研究,如语言形态等方面的分析未能与网络热词社会功能及舆情演变的探究深入融合。本研究搜集了2012到2021年十年间《咬文嚼字》编辑部评选出的各年度十大网络流行语的共计100个网络热词,对其进行了语言形态特征的梳理,并基于百度搜索指数及走势,对...