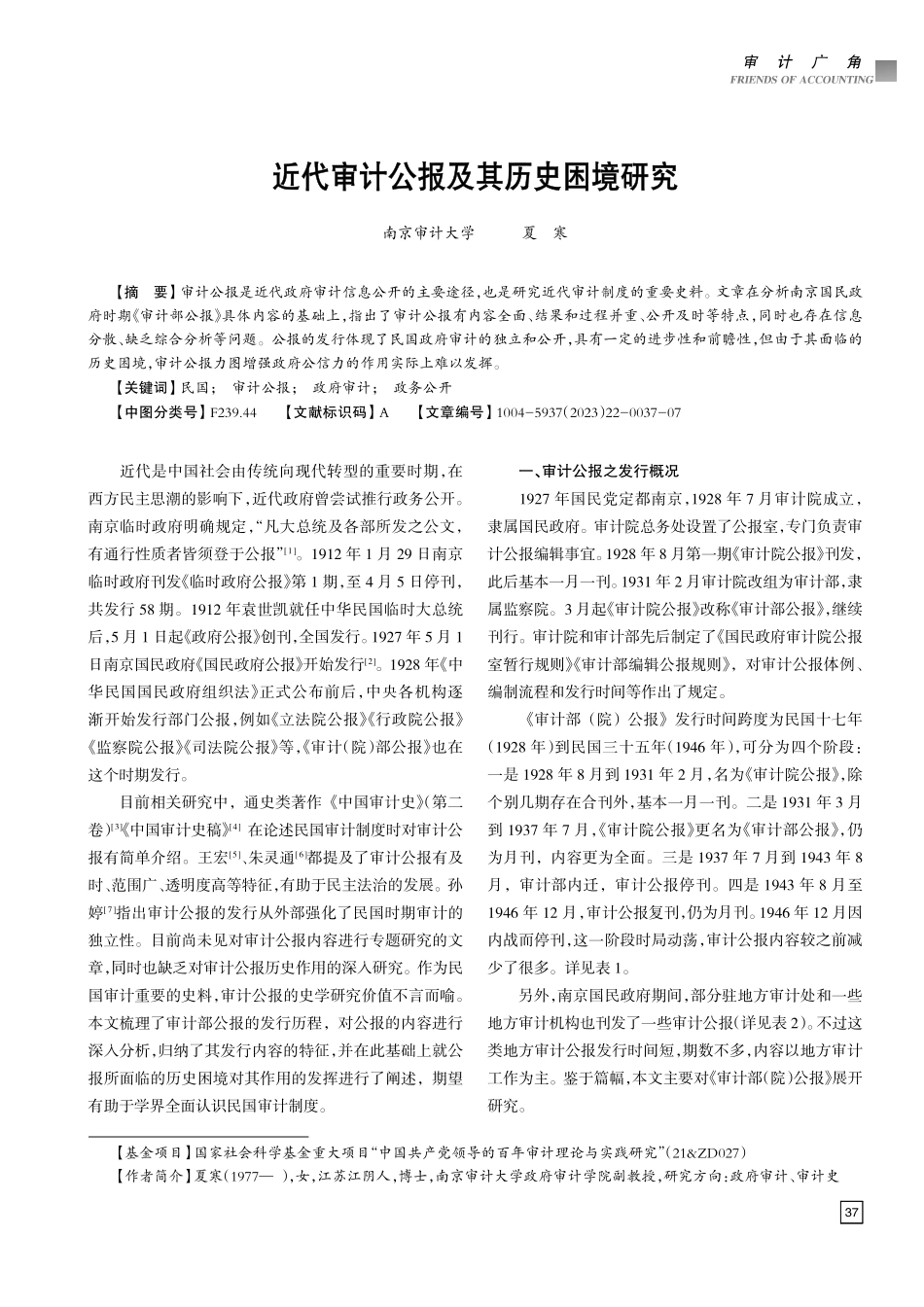

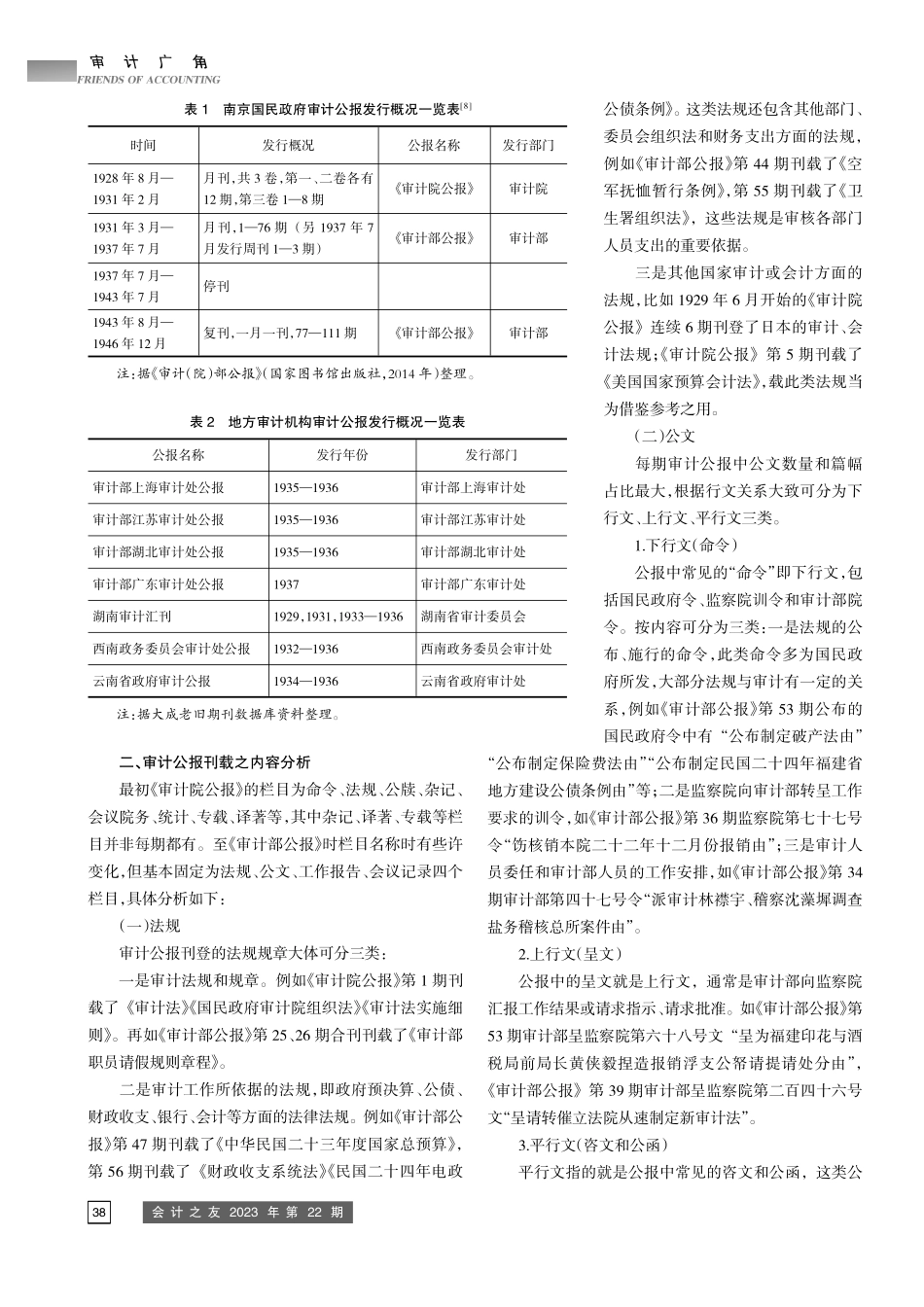

近代是中国社会由传统向现代转型的重要时期,在西方民主思潮的影响下,近代政府曾尝试推行政务公开。南京临时政府明确规定,“凡大总统及各部所发之公文,有通行性质者皆须登于公报”[1]。1912年1月29日南京临时政府刊发《临时政府公报》第1期,至4月5日停刊,共发行58期。1912年袁世凯就任中华民国临时大总统后,5月1日起《政府公报》创刊,全国发行。1927年5月1日南京国民政府《国民政府公报》开始发行[2]。1928年《中华民国国民政府组织法》正式公布前后,中央各机构逐渐开始发行部门公报,例如《立法院公报》《行政院公报》《监察院公报》《司法院公报》等,《审计(院)部公报》也在这个时期发行。目前相关研究中,通史类著作《中国审计史》(第二卷)[3]《中国审计史稿》[4]在论述民国审计制度时对审计公报有简单介绍。王宏[5]、朱灵通[6]都提及了审计公报有及时、范围广、透明度高等特征,有助于民主法治的发展。孙婷[7]指出审计公报的发行从外部强化了民国时期审计的独立性。目前尚未见对审计公报内容进行专题研究的文章,同时也缺乏对审计公报历史作用的深入研究。作为民国审计重要的史料,审计公报的史学研究价值不言而喻。本文梳理了审计部公报的发行历程,对公报的内容进行深入分析,归纳了其发行内容的特征,并在此基础上就公报所面临的历史困境对其作用的发挥进行了阐述,期望有助于学界全面认识民国审计制度。一、审计公报之发行概况1927年国民党定都南京,1928年7月审计院成立,隶属国民政府。审计院总务处设置了公报室,专门负责审计公报编辑事宜。1928年8月第一期《审计院公报》刊发,此后基本一月一刊。1931年2月审计院改组为审计部,隶属监察院。3月起《审计院公报》改称《审计部公报》,继续刊行。审计院和审计部先后制定了《国民政府审计院公报室暂行规则》《审计部编辑公报规则》,对审计公报体例、编制流程和发行时间等作出了规定。《审计部(院)公报》发行时间跨度为民国十七年(1928年)到民国三十五年(1946年),可分为四个阶段:一是1928年8月到1931年2月,名为《审计院公报》,除个别几期存在合刊外,基本一月一刊。二是1931年3月到1937年7月,《审计院公报》更名为《审计部公报》,仍为月刊,内容更为全面。三是1937年7月到1943年8月,审计部内迁,审计公报停刊。四是1943年8月至1946年12月,审计公报复刊,仍为月刊。1946年12月因内战而停刊,这一阶段时局动荡,审计公报内容较之前减少了很多。详见表1。另外,南...