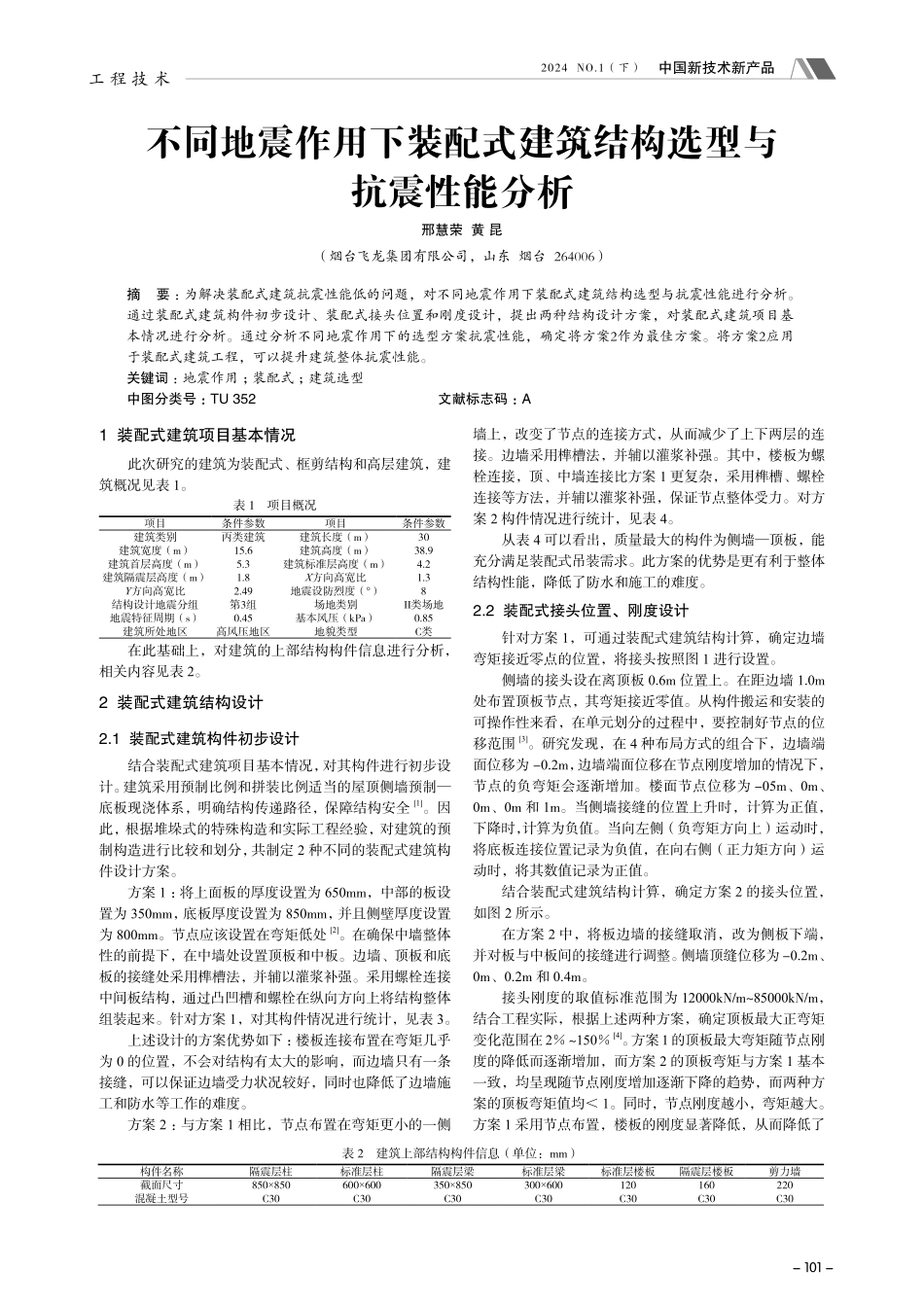

中国新技术新产品2024NO.1(下)-101-工程技术1装配式建筑项目基本情况此次研究的建筑为装配式、框剪结构和高层建筑,建筑概况见表1。表1项目概况项目条件参数项目条件参数建筑类别丙类建筑建筑长度(m)30建筑宽度(m)15.6建筑高度(m)38.9建筑首层高度(m)5.3建筑标准层高度(m)4.2建筑隔震层高度(m)1.8X方向高宽比1.3Y方向高宽比2.49地震设防烈度(°)8结构设计地震分组第3组场地类别II类场地地震特征周期(s)0.45基本风压(kPa)0.85建筑所处地区高风压地区地貌类型C类在此基础上,对建筑的上部结构构件信息进行分析,相关内容见表2。2装配式建筑结构设计2.1装配式建筑构件初步设计结合装配式建筑项目基本情况,对其构件进行初步设计。建筑采用预制比例和拼装比例适当的屋顶侧墙预制—底板现浇体系,明确结构传递路径,保障结构安全[1]。因此,根据堆垛式的特殊构造和实际工程经验,对建筑的预制构造进行比较和划分,共制定2种不同的装配式建筑构件设计方案。方案1:将上面板的厚度设置为650mm,中部的板设置为350mm,底板厚度设置为850mm,并且侧壁厚度设置为800mm。节点应该设置在弯矩低处[2]。在确保中墙整体性的前提下,在中墙处设置顶板和中板。边墙、顶板和底板的接缝处采用榫槽法,并辅以灌浆补强。采用螺栓连接中间板结构,通过凸凹槽和螺栓在纵向方向上将结构整体组装起来。针对方案1,对其构件情况进行统计,见表3。上述设计的方案优势如下:楼板连接布置在弯矩几乎为0的位置,不会对结构有太大的影响,而边墙只有一条接缝,可以保证边墙受力状况较好,同时也降低了边墙施工和防水等工作的难度。方案2:与方案1相比,节点布置在弯矩更小的一侧墙上,改变了节点的连接方式,从而减少了上下两层的连接。边墙采用榫槽法,并辅以灌浆补强。其中,楼板为螺栓连接,顶、中墙连接比方案1更复杂,采用榫槽、螺栓连接等方法,并辅以灌浆补强,保证节点整体受力。对方案2构件情况进行统计,见表4。从表4可以看出,质量最大的构件为侧墙—顶板,能充分满足装配式吊装需求。此方案的优势是更有利于整体结构性能,降低了防水和施工的难度。2.2装配式接头位置、刚度设计针对方案1,可通过装配式建筑结构计算,确定边墙弯矩接近零点的位置,将接头按照图1进行设置。侧墙的接头设在离顶板0.6m位置上。在距边墙1.0m处布置顶板节点,其弯矩接近零值。从构件搬运和安装的可操作性来看,在单元划分的过程中,要控制好节点的位移范围[3]。研究发现...