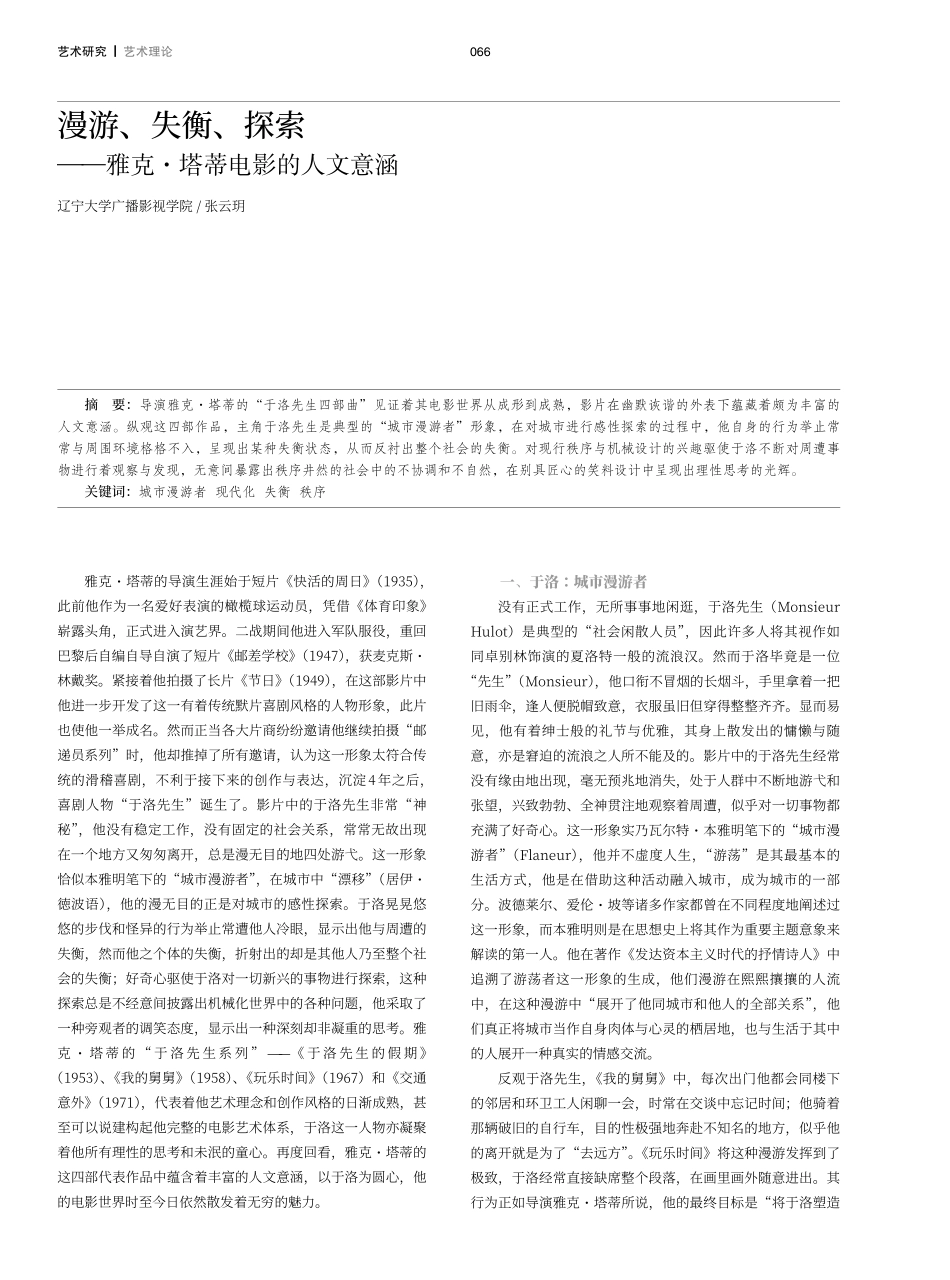

艺术研究艺术理论漫游、失衡、探索——雅克·塔蒂电影的人文意涵辽宁大学广播影视学院/张云玥摘要:导演雅克·塔蒂的“于洛先生四部曲”见证着其电影世界从成形到成熟,影片在幽默诙谐的外表下蕴藏着颇为丰富的人文意涵。纵观这四部作品,主角于洛先生是典型的“城市漫游者”形象,在对城市进行感性探索的过程中,他自身的行为举止常常与周围环境格格不入,呈现出某种失衡状态,从而反衬出整个社会的失衡。对现行秩序与机械设计的兴趣驱使于洛不断对周遭事物进行着观察与发现,无意间暴露出秩序井然的社会中的不协调和不自然,在别具匠心的笑料设计中呈现出理性思考的光辉。关键词:城市漫游者现代化失衡秩序雅克·塔蒂的导演生涯始于短片《快活的周日》(1935),此前他作为一名爱好表演的橄榄球运动员,凭借《体育印象》崭露头角,正式进入演艺界。二战期间他进入军队服役,重回巴黎后自编自导自演了短片《邮差学校》(1947),获麦克斯·林戴奖。紧接着他拍摄了长片《节日》(1949),在这部影片中他进一步开发了这一有着传统默片喜剧风格的人物形象,此片也使他一举成名。然而正当各大片商纷纷邀请他继续拍摄“邮递员系列”时,他却推掉了所有邀请,认为这一形象太符合传统的滑稽喜剧,不利于接下来的创作与表达,沉淀4年之后,喜剧人物“于洛先生”诞生了。影片中的于洛先生非常“神秘”,他没有稳定工作,没有固定的社会关系,常常无故出现在一个地方又匆匆离开,总是漫无目的地四处游弋。这一形象恰似本雅明笔下的“城市漫游者”,在城市中“漂移”(居伊·徳波语),他的漫无目的正是对城市的感性探索。于洛晃晃悠悠的步伐和怪异的行为举止常遭他人冷眼,显示出他与周遭的失衡,然而他之个体的失衡,折射出的却是其他人乃至整个社会的失衡;好奇心驱使于洛对一切新兴的事物进行探索,这种探索总是不经意间披露出机械化世界中的各种问题,他采取了一种旁观者的调笑态度,显示出一种深刻却非凝重的思考。雅克·塔蒂的“于洛先生系列”——《于洛先生的假期》(1953)、《我的舅舅》(1958)、《玩乐时间》(1967)和《交通意外》(1971),代表着他艺术理念和创作风格的日渐成熟,甚至可以说建构起他完整的电影艺术体系,于洛这一人物亦凝聚着他所有理性的思考和未泯的童心。再度回看,雅克·塔蒂的这四部代表作品中蕴含着丰富的人文意涵,以于洛为圆心,他的电影世界时至今日依然散发着无穷的魅力。一、于洛:城市漫游者没有正式工作,无所...