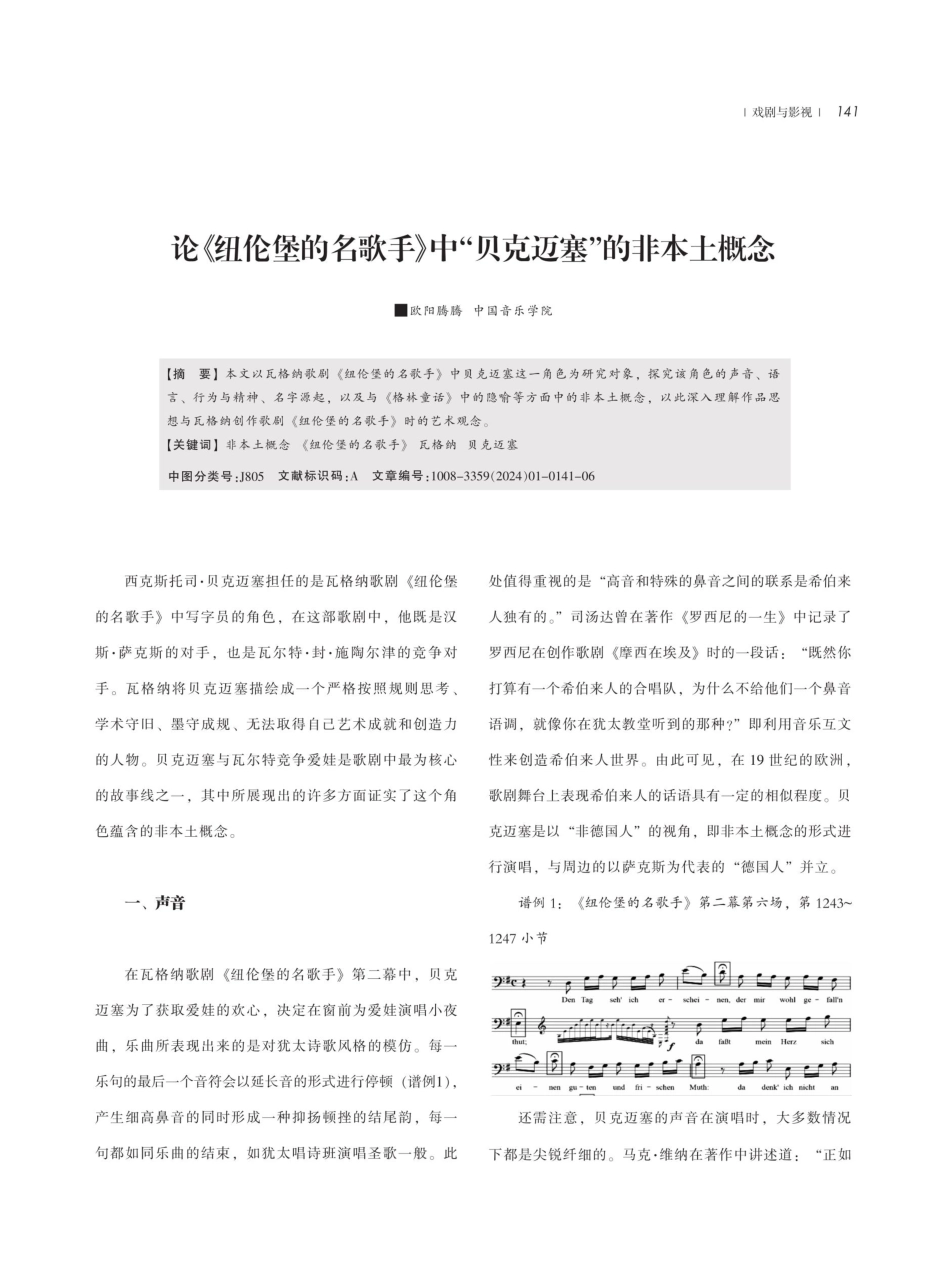

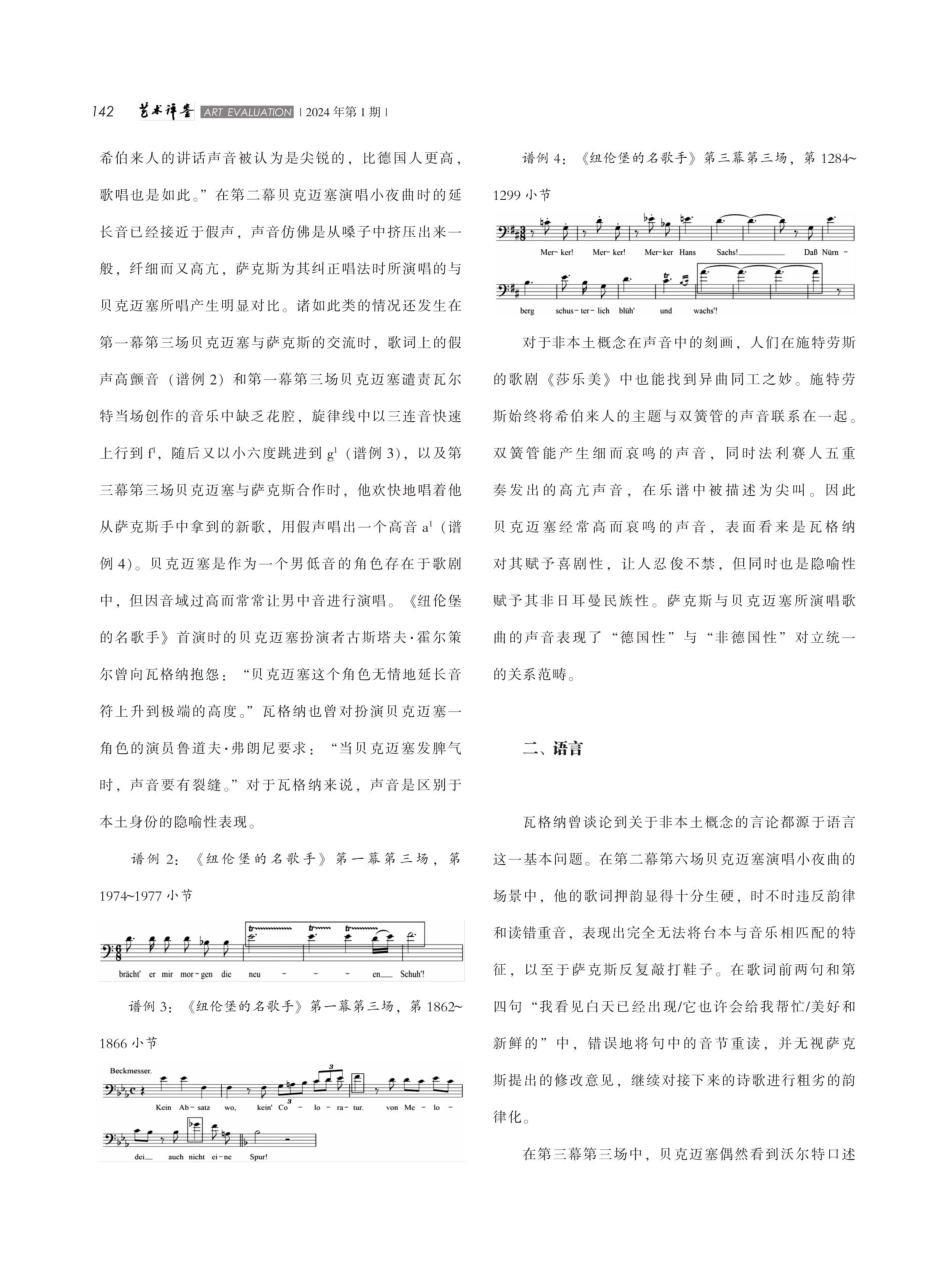

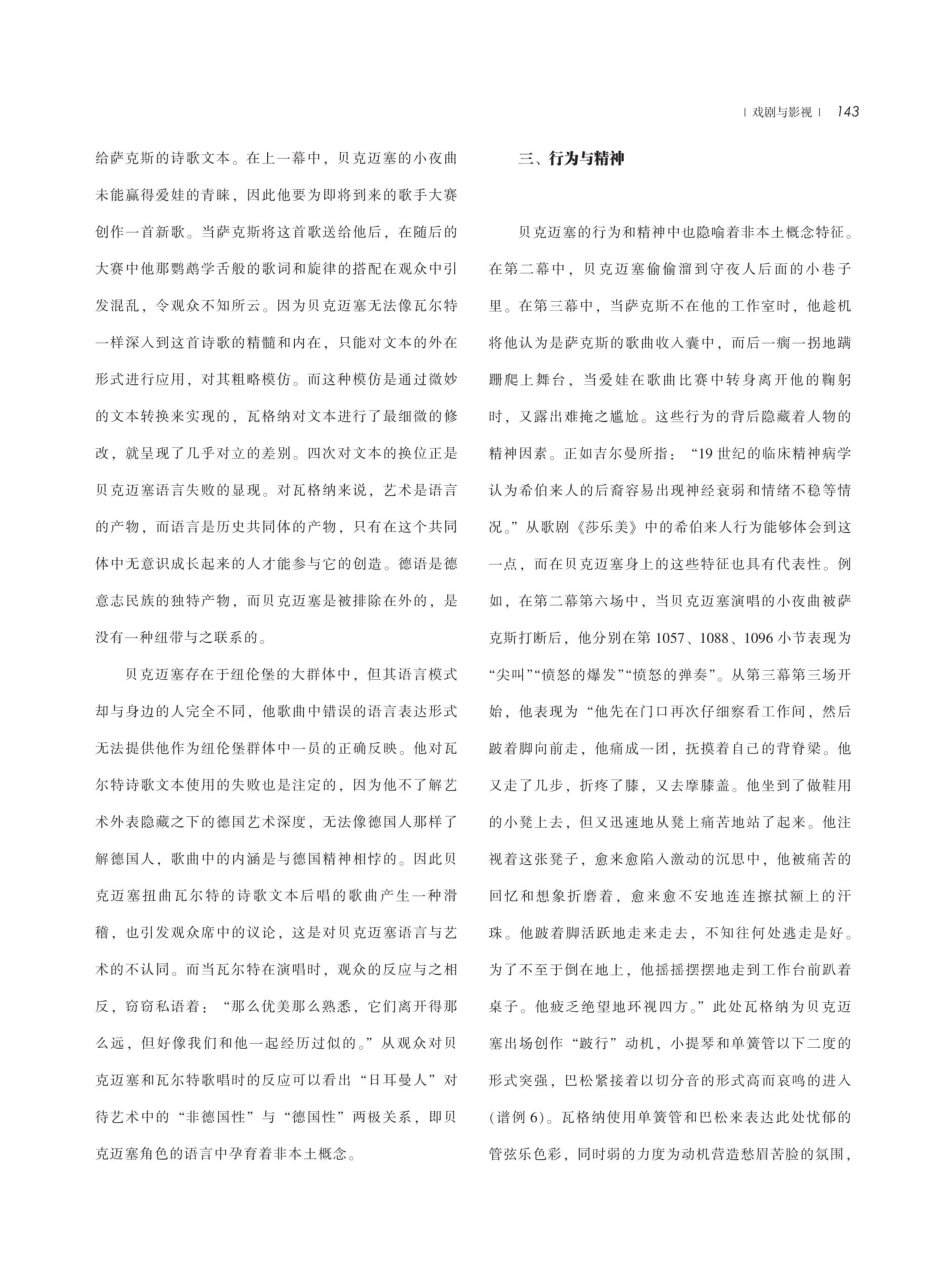

「戏剧与影视1141论《纽伦堡的名歌手》中“贝克迈塞”的非本土概念欧阳腾腾中国音乐学院【摘要】本文以瓦格纳歌剧《纽伦堡的名歌手》中贝克迈塞这一角色为研究对象,探究该角色的声音、语言、行为与精神、名字源起,以及与《格林童话》中的隐喻等方面中的非本土概念,以此深入理解作品思想与瓦格纳创作歌剧《纽伦堡的名歌手》时的艺术观念。【关键词】非本土概念《纽伦堡的名歌手》瓦格纳贝克迈塞中图分类号:J805文献标识码:A文章编号:1008-3359(2024)01-0141-06西克斯托司·贝克迈塞担任的是瓦格纳歌剧《纽伦堡的名歌手》中写字员的角色,在这部歌剧中,他既是汉斯·萨克斯的对手,也是瓦尔特·封·施陶尔津的竞争对手。瓦格纳将贝克迈塞描绘成一个严格按照规则思考、学术守旧、墨守成规、无法取得自已艺术成就和创造力的人物。贝克迈塞与瓦尔特竞争爱娃是歌剧中最为核心的故事线之一,其中所展现出的许多方面证实了这个角色蕴含的非本土概念。一、声音在瓦格纳歌剧《纽伦堡的名歌手》第二幕中,贝克迈塞为了获取爱娃的欢心,决定在窗前为爱娃演唱小夜曲,乐曲所表现出来的是对犹太诗歌风格的模仿。每一乐句的最后一个音符会以延长音的形式进行停顿(谱例1),产生细高鼻音的同时形成一种抑扬顿挫的结尾韵,每一句都如同乐曲的结束,如犹太唱诗班演唱圣歌一般。此处值得重视的是“高音和特殊的鼻音之间的联系是希伯来人独有的。”司汤达曾在著作《罗西尼的一生》中记录了罗西尼在创作歌剧《摩西在埃及》时的一段话:“既然你打算有一个希伯来人的合唱队,为什么不给他们一个鼻音语调,就像你在犹太教堂听到的那种?”即利用音乐互文性来创造希伯来人世界。由此可见,在19世纪的欧洲,歌剧舞台上表现希伯来人的话语具有一定的相似程度。贝克迈塞是以“非德国人”的视角,即非本土概念的形式进行演唱,与周边的以萨克斯为代表的“德国人”并立。谱例1:《纽伦堡的名歌手》第二幕第六场,第1243~1247小节DenTagthut;ei还需注意,贝克迈塞的声音在演唱时,大多数情况下都是尖锐纤细的。马克·维纳在著作中讲述道:“正如sehichnengu-tenundfri-schener-schei-nen,dermirdafaBtMuth:dadenk'ichnichtwohlge-fall'nmeinHerz.sichan142希伯来人的讲话声音被认为是尖锐的,比德国人更高,歌唱也是如此。”在第二幕贝克迈塞演唱小夜曲时的延长音已经接近于假声,声音仿佛是从嗓子中挤压出来一般,纤细而又高亢,萨克斯为其纠正唱法时所演唱的与贝克迈塞所...