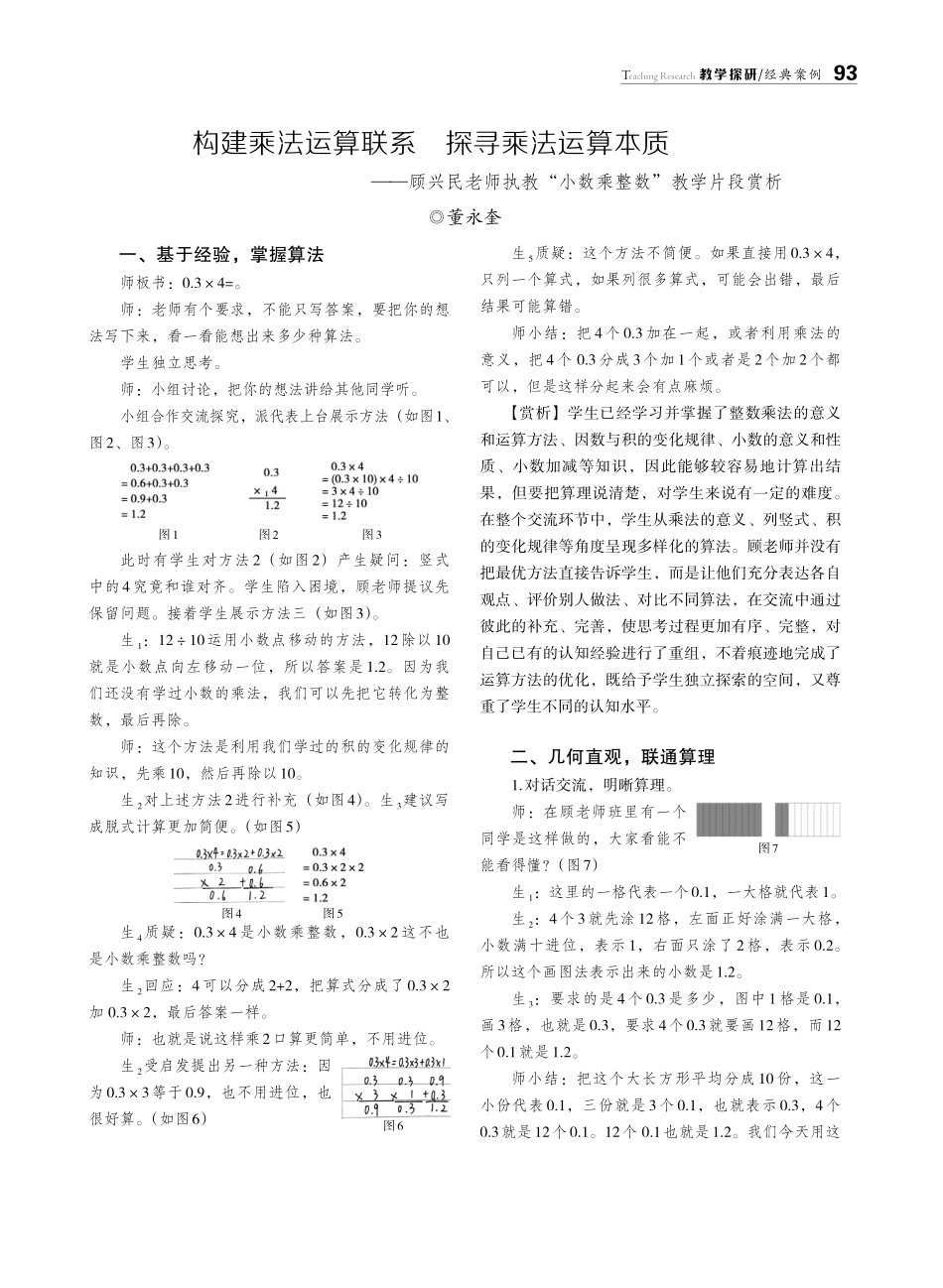

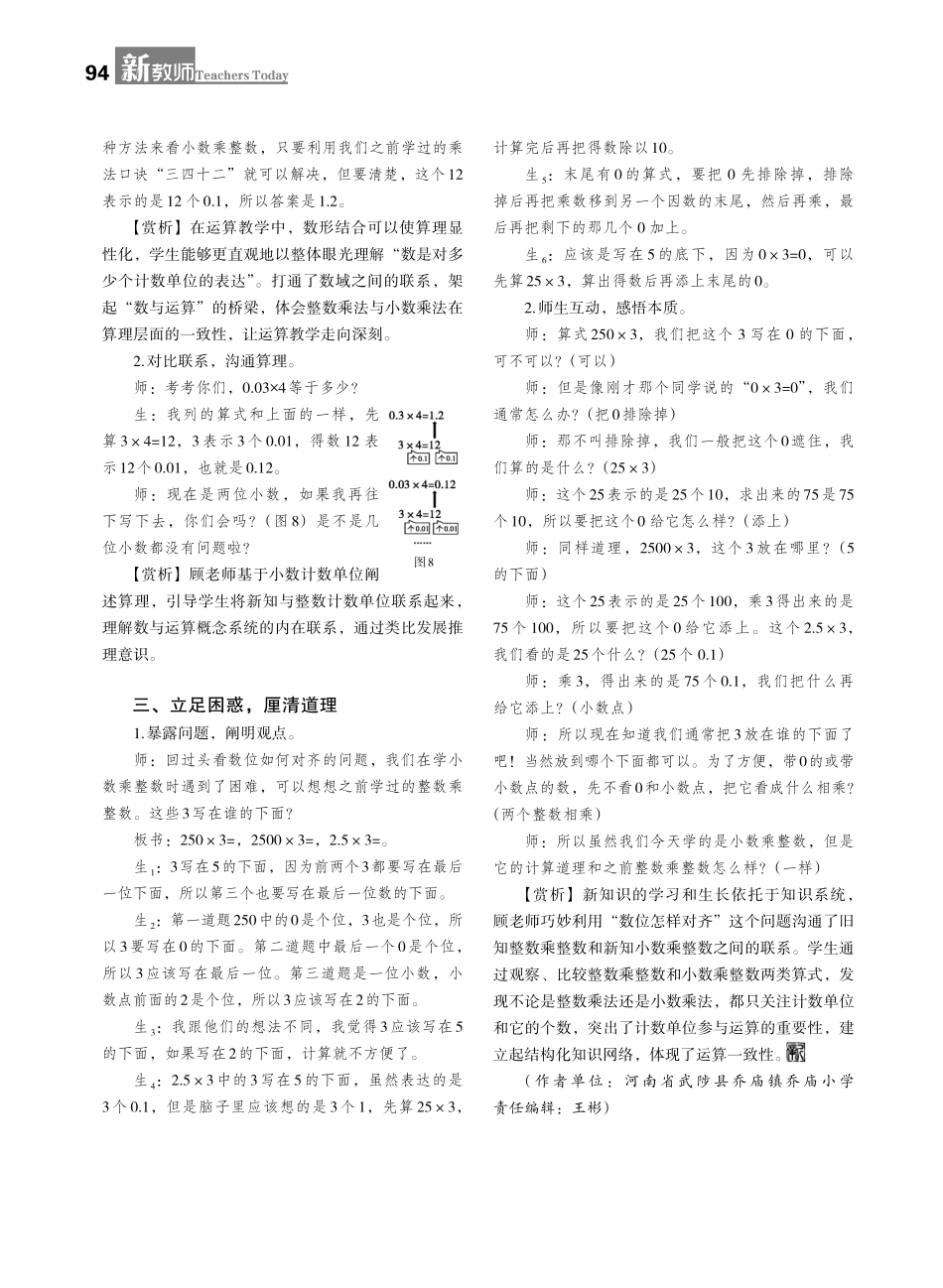

一、基于经验,掌握算法师板书:0.3×4=。师:老师有个要求,不能只写答案,要把你的想法写下来,看一看能想出来多少种算法。学生独立思考。师:小组讨论,把你的想法讲给其他同学听。小组合作交流探究,派代表上台展示方法(如图1、图2、图3)。图1图2图3此时有学生对方法2(如图2)产生疑问:竖式中的4究竟和谁对齐。学生陷入困境,顾老师提议先保留问题。接着学生展示方法三(如图3)。生1:12÷10运用小数点移动的方法,12除以10就是小数点向左移动一位,所以答案是1.2。因为我们还没有学过小数的乘法,我们可以先把它转化为整数,最后再除。师:这个方法是利用我们学过的积的变化规律的知识,先乘10,然后再除以10。生2对上述方法2进行补充(如图4)。生3建议写成脱式计算更加简便。(如图5)图5图4生4质疑:0.3×4是小数乘整数,0.3×2这不也是小数乘整数吗?生2回应:4可以分成2+2,把算式分成了0.3×2加0.3×2,最后答案一样。师:也就是说这样乘2口算更简单,不用进位。生2受启发提出另一种方法:因为0.3×3等于0.9,也不用进位,也很好算。(如图6)生5质疑:这个方法不简便。如果直接用0.3×4,只列一个算式,如果列很多算式,可能会出错,最后结果可能算错。师小结:把4个0.3加在一起,或者利用乘法的意义,把4个0.3分成3个加1个或者是2个加2个都可以,但是这样分起来会有点麻烦。【赏析】学生已经学习并掌握了整数乘法的意义和运算方法、因数与积的变化规律、小数的意义和性质、小数加减等知识,因此能够较容易地计算出结果,但要把算理说清楚,对学生来说有一定的难度。在整个交流环节中,学生从乘法的意义、列竖式、积的变化规律等角度呈现多样化的算法。顾老师并没有把最优方法直接告诉学生,而是让他们充分表达各自观点、评价别人做法、对比不同算法,在交流中通过彼此的补充、完善,使思考过程更加有序、完整,对自己已有的认知经验进行了重组,不着痕迹地完成了运算方法的优化,既给予学生独立探索的空间,又尊重了学生不同的认知水平。二、几何直观,联通算理1.对话交流,明晰算理。师:在顾老师班里有一个同学是这样做的,大家看能不能看得懂?(图7)生1:这里的一格代表一个0.1,一大格就代表1。生2:4个3就先涂12格,左面正好涂满一大格,小数满十进位,表示1,右面只涂了2格,表示0.2。所以这个画图法表示出来的小数是1.2。生3:要求的是4个0.3是多少,图中1格是0.1,画3格,也就是0.3,要求4个0.3就要画12格,而12个0.1...