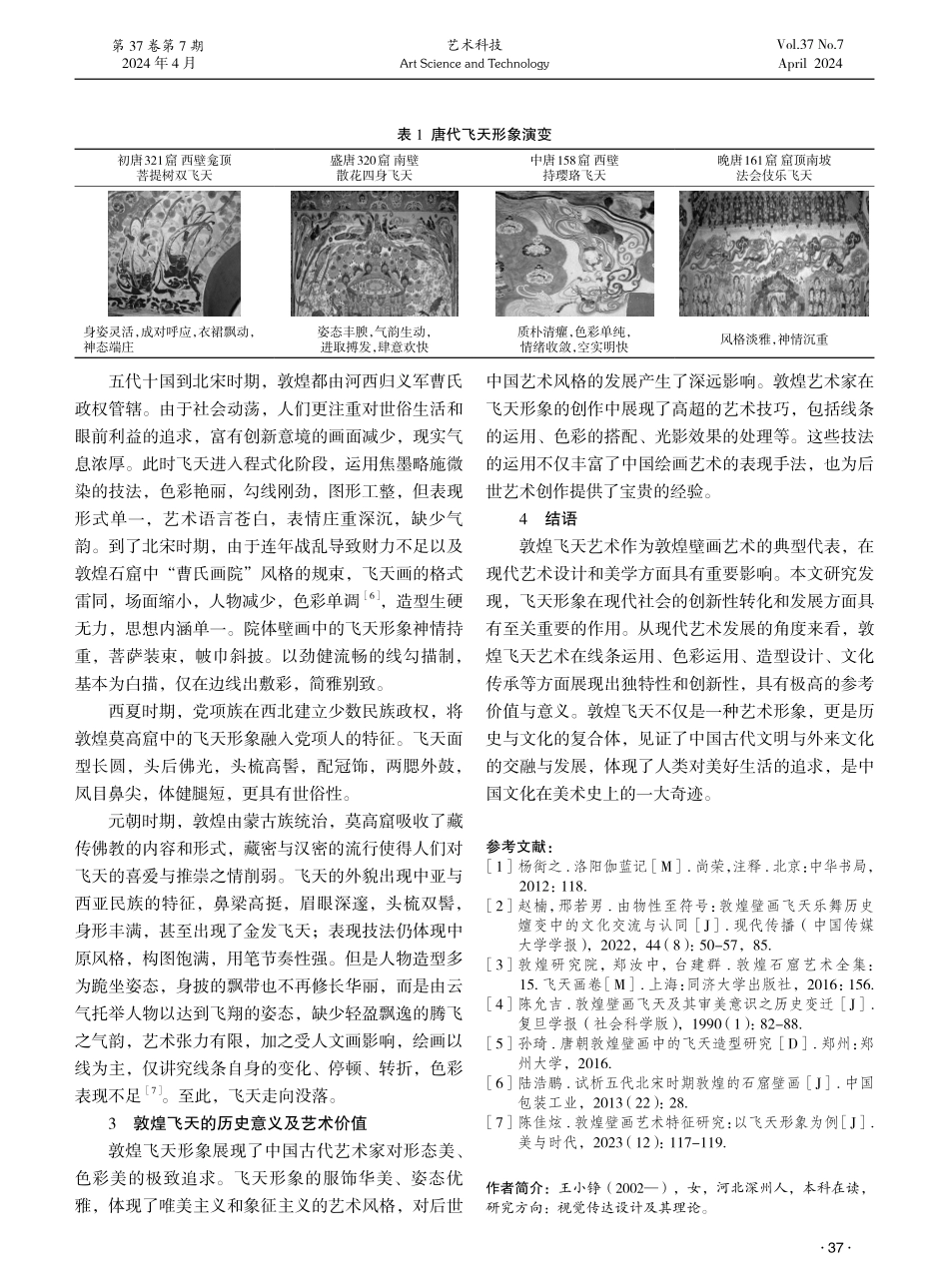

·35·第37卷第7期2024年4月Vol.37No.7April2024艺术科技1…敦煌飞天形象概述飞天作为一种经典的佛教艺术造型,极具艺术价值和审美情趣,其题材与艺术表现形式多样,文化传承稳定性较强,经西域传入中国后,逐渐与中国本土的神仙形象融合,孕育了具有中国本土特色的飞天形象,是一种具有美好寓意的情感载体和文化符号。飞天形象发源于古印度教的神话,传说为婆罗门教的两位神灵的复合体,即音乐之神乾闼婆和舞蹈之神紧那罗。在我国,“飞天”一词最早现于东魏时期的《洛阳伽蓝记》中。书中记载:“有金像辇,去地三尺,施宝盖,四面垂金铃七宝珠,飞天伎乐,望之云表。”[1]飞天在佛教概念中,不仅指天国、天宫,还是对神的尊称,如三十三天、吉祥天等。因此,汉译佛经用“飞天”两字专指天宫中的供养人和礼佛、乐舞的天人。敦煌壁画中的飞天是与敦煌洞窟创建同时出现的。从十六国至元代历时千余年,随着敦煌石窟的修建而演变。在这千余年中,飞天的艺术形象、姿态意境、风格趣味都在不断变化,体现出不同的风格特点。其独具特色的演变发展史可划分为四个阶段。2…敦煌飞天形象演变过程2.1…早期模仿兴起阶段——十六国北凉至北魏时期十六国北凉至北魏时期,飞天处于早期萌发阶段,作为从印度和西域传播而来的形象,此时的飞天还带有与中原传统审美不同的异域特色。飞天最早由古印度教中的神灵演化而来,早期受古希腊艺术元素影响,多为生有羽翼长翅、手持花盘与华绳的人物。后来印度佛教发展达到高峰,本土化元素增多,飞天逐渐演化为穿着印度传统服装的形象,人物上身半裸,男性粗犷,女性匀称,笨重的羽翅转变为多条飘带表示飞天之意,弯腿盘坐展现翱翔形态。北凉时期的敦煌飞天深受印度及西域飞天风格形象的影响,总体展现为西域式的飞天形象。这体现在两方面,一是印度原来的佛画内容,二是西域传来的人物造型及晕染画法。首先,在内容方面最突出的是交脚弥勒菩萨,交脚弥勒像常见于印度犍陀罗时期的艺术雕塑中。莫高窟北凉时期的菩萨同犍陀罗西北部巴米扬石窟中的菩萨形象一样,头佩三面宝冠,附仰月形饰品,面相丰圆恬静,一手上举作印,一手下垂或持平,上身半裸,束羊肠裙,屈腿而坐,后有佛光。此外,在人物形象和晕染画法方面,由于敦煌当地的画匠尚不熟悉这一外来艺术,多采用印度的凹凸晕染画法,用色厚重,衣带飘然,描线造型刚硬,装饰意味浓厚。此时飞天造型质朴,多为男性,眼大鼻高,额点吉祥痣,身量魁梧,具有明显的印度风格...