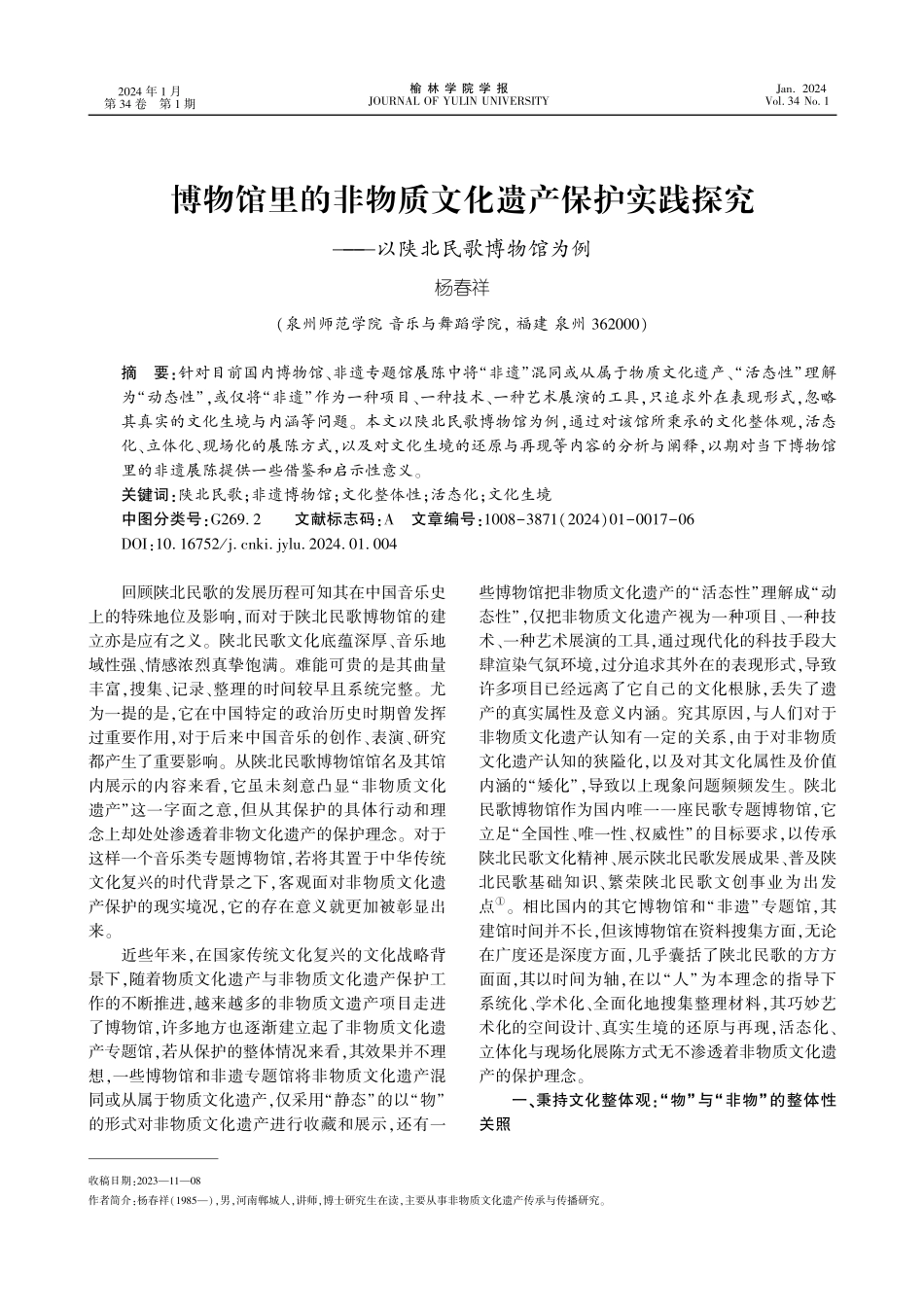

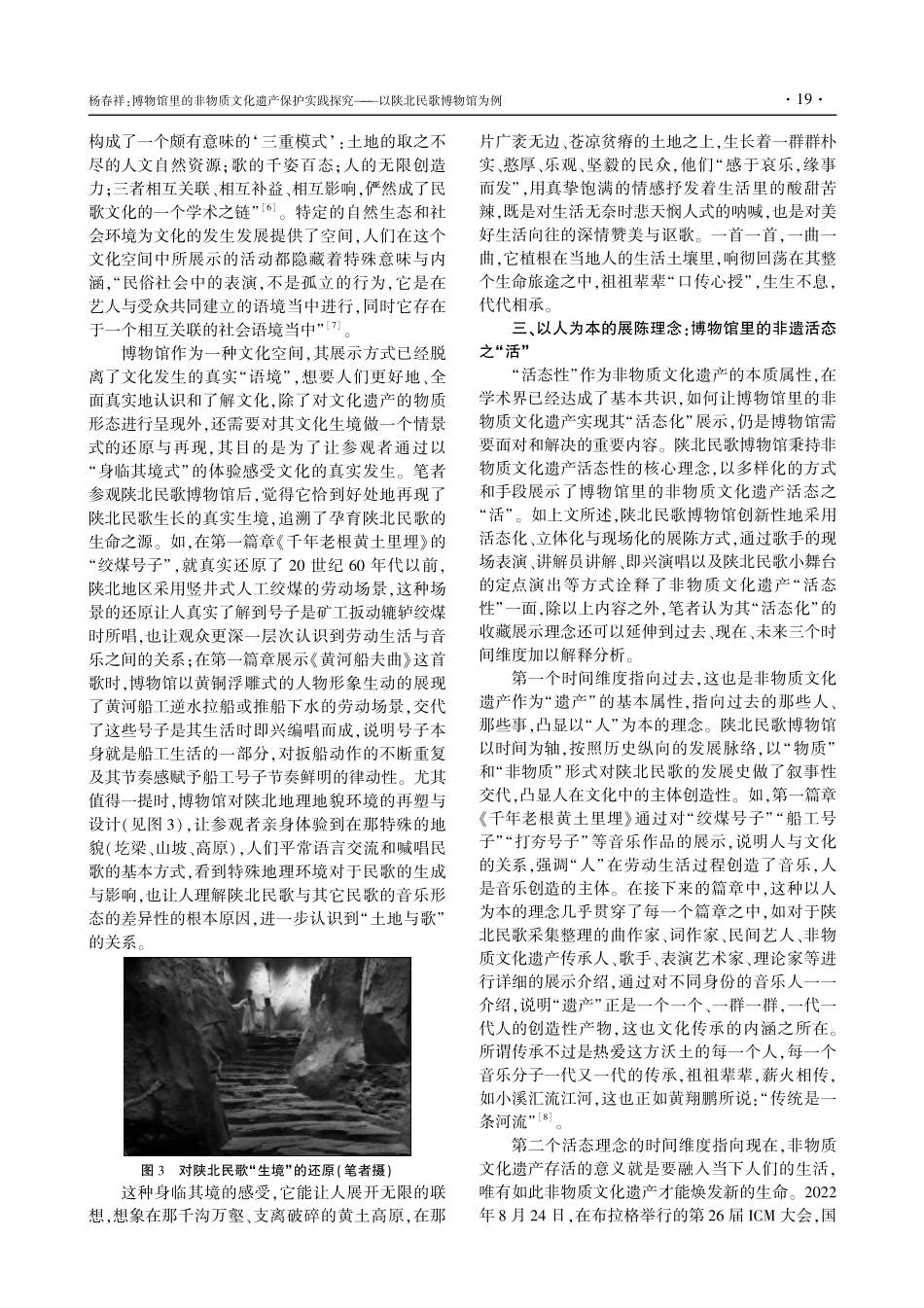

收稿日期:2023—11—08作者简介:杨春祥(1985—),男,河南郸城人,讲师,博士研究生在读,主要从事非物质文化遗产传承与传播研究。博物馆里的非物质文化遗产保护实践探究———以陕北民歌博物馆为例杨春祥(泉州师范学院音乐与舞蹈学院,福建泉州362000)摘要:针对目前国内博物馆、非遗专题馆展陈中将“非遗”混同或从属于物质文化遗产、“活态性”理解为“动态性”,或仅将“非遗”作为一种项目、一种技术、一种艺术展演的工具,只追求外在表现形式,忽略其真实的文化生境与内涵等问题。本文以陕北民歌博物馆为例,通过对该馆所秉承的文化整体观,活态化、立体化、现场化的展陈方式,以及对文化生境的还原与再现等内容的分析与阐释,以期对当下博物馆里的非遗展陈提供一些借鉴和启示性意义。关键词:陕北民歌;非遗博物馆;文化整体性;活态化;文化生境中图分类号:G269.2文献标志码:A文章编号:1008-3871(2024)01-0017-06DOI:10.16752/j.cnki.jylu.2024.01.004回顾陕北民歌的发展历程可知其在中国音乐史上的特殊地位及影响,而对于陕北民歌博物馆的建立亦是应有之义。陕北民歌文化底蕴深厚、音乐地域性强、情感浓烈真挚饱满。难能可贵的是其曲量丰富,搜集、记录、整理的时间较早且系统完整。尤为一提的是,它在中国特定的政治历史时期曾发挥过重要作用,对于后来中国音乐的创作、表演、研究都产生了重要影响。从陕北民歌博物馆馆名及其馆内展示的内容来看,它虽未刻意凸显“非物质文化遗产”这一字面之意,但从其保护的具体行动和理念上却处处渗透着非物文化遗产的保护理念。对于这样一个音乐类专题博物馆,若将其置于中华传统文化复兴的时代背景之下,客观面对非物质文化遗产保护的现实境况,它的存在意义就更加被彰显出来。近些年来,在国家传统文化复兴的文化战略背景下,随着物质文化遗产与非物质文化遗产保护工作的不断推进,越来越多的非物质文遗产项目走进了博物馆,许多地方也逐渐建立起了非物质文化遗产专题馆,若从保护的整体情况来看,其效果并不理想,一些博物馆和非遗专题馆将非物质文化遗产混同或从属于物质文化遗产,仅采用“静态”的以“物”的形式对非物质文化遗产进行收藏和展示,还有一些博物馆把非物质文化遗产的“活态性”理解成“动态性”,仅把非物质文化遗产视为一种项目、一种技术、一种艺术展演的工具,通过现代化的科技手段大肆渲染气氛环境,过分追求其外在的表现形式,导致许多项目已经远离了它自己的文化根脉,丢失了遗产的真实属性及意义内涵。究其原因,与人...