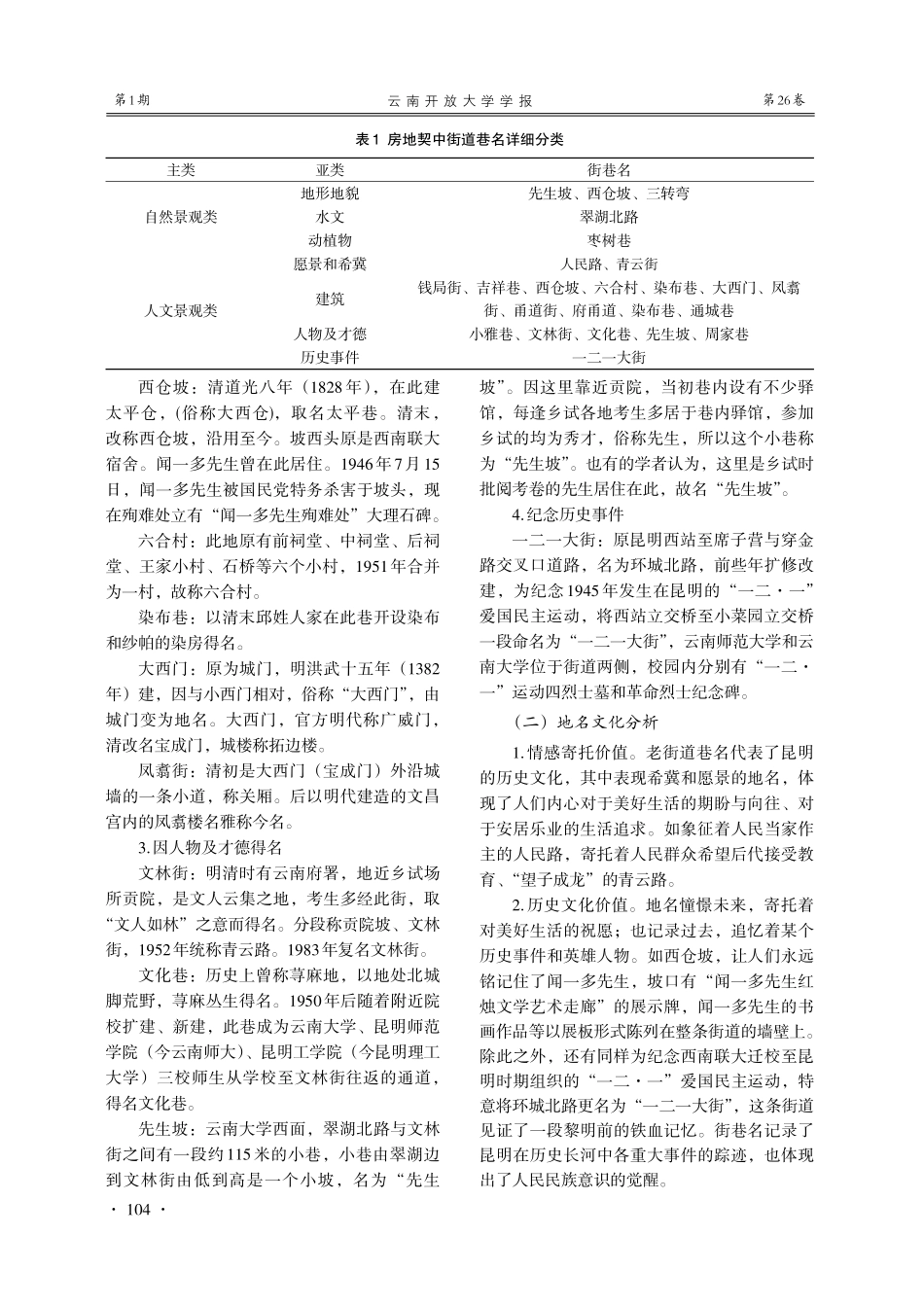

一、档案记忆观与世界记忆工程第一届国际档案大会上提出“档案是一个国家的记忆”,自此“记忆”成为档案界的高频词,“记忆”与“档案”愈发密不可分,“集体记忆”、“社会记忆”等研究主题逐渐衍生,发展过程中形成了“档案记忆观”。冯惠玲认为档案是建构集体记忆重要且不可替代的要素,档案工作者有责任通过自身的业务活动积极主动地参与集体记忆的建构、维护与传承,档案工作者的观念、工作原则与方法对于集体记忆的真实、完整与鲜活产生正面或负面的影响[1]。自1992年联合国教科文组织发起“世界记忆工程”,“记忆”这一概念开始用于文献遗产保护工作,其目的是保护与利用世界珍贵的历史档案和文献遗产。1995年,中国宣布正式加入“世界记忆工程”,成立“世界记忆工程中国国家委员会”,中国国家档案局作为其成员单位,在此框架下启动“中国档案文献遗产工程”[2]。2002年,青岛市提出实施“城市记忆工程”,自此全国其他城市陆续开展城市记忆工程。城市记忆是一座城市具备悠久文化底蕴而又生生不息的象征,是在城市建设和发展过程中形成的共同记忆,包括记录城市变化的文字、图片、声音、录像等具体实物档案资源。其中,档案资源作为城市记忆的重要物质载体,是城市发展过程的原始记录;因此,在城市发展过程中应当注重对城市档案资源的保护与利用,着眼于保护城市历史、传承城市记忆。二、高校档案与城市记忆昆明是我国首批历史文化名城,拥有二千二百多年的建城史,城市记忆脉络可追溯至三万年前,当时就有人类在滇池周围生息繁衍。这样一座历史名城,开展城市记忆工程,挖掘和延续城市历史和记忆,拥有着许多文献历史和档案资源,其中的每一段历史记忆都体现出其重要性。高校是所在城市的重要文化载体,是一座城市的文化符号。高校在建设规划、功能布局等方面都对城市的发展产生着影响。高校是城市记忆的承载者,记录和保存着城市发展和变迁的轨迹;高校档案亦是城市记忆的重要载体,不仅记录了学校的发展历史、师生记忆,还从另一方面展示了城市的历史记忆,城市记忆工程需要高校档案馆提供强有力的素材支持和技术保证。1937年7月7日,抗日战争全面爆发,北城市记忆视角下房地契档案中的地名文化——以云南师范大学馆藏西南联大珍贵房地契档案为例胡义聪,王晶(云南师范大学地理学部,云南昆明650000)摘要:“档案记忆观”的发展推动了世界记忆工程的发展,开始从“记忆”层面重视档案文献的保护,世界记忆工程落在国家和城市层面...