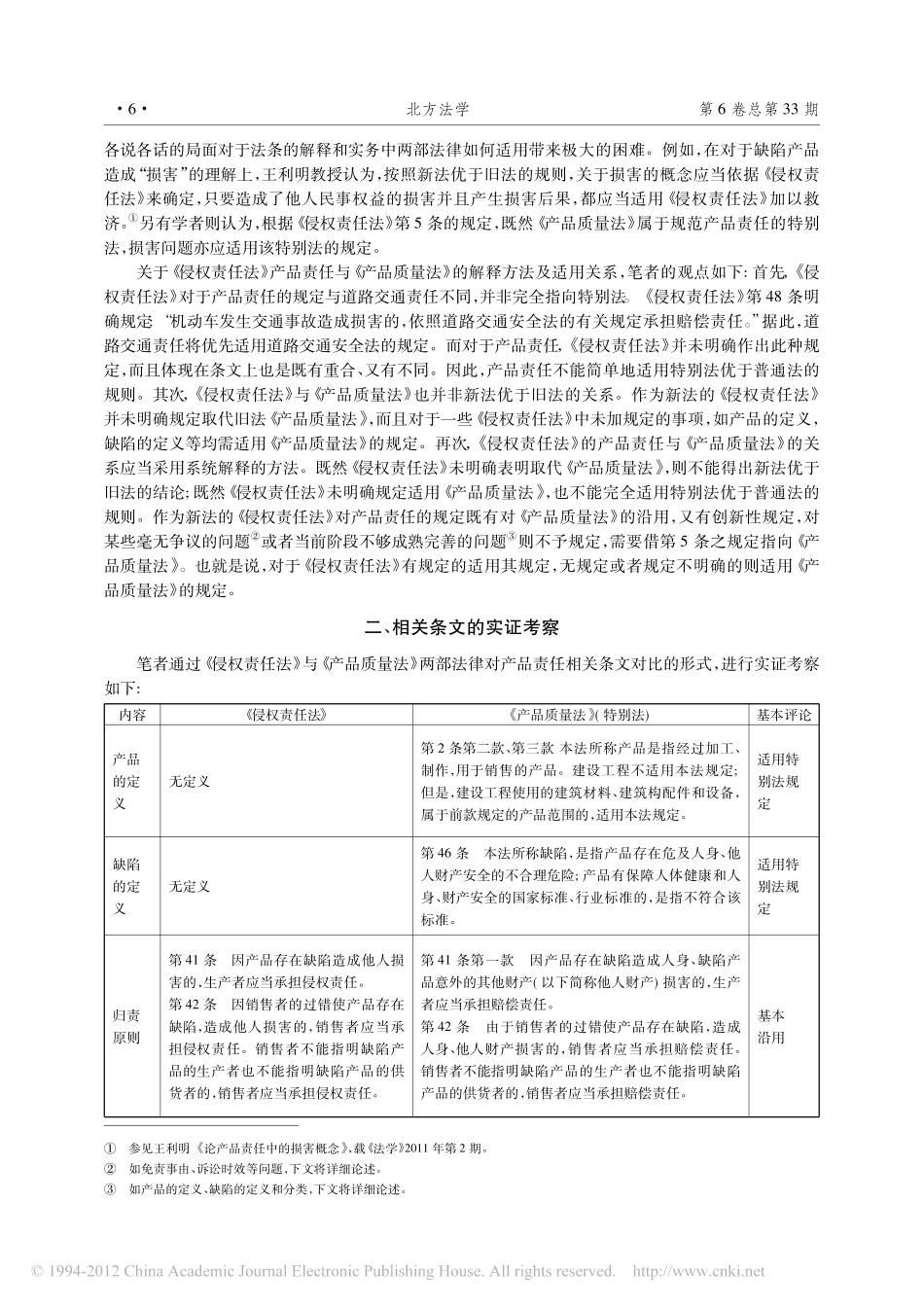

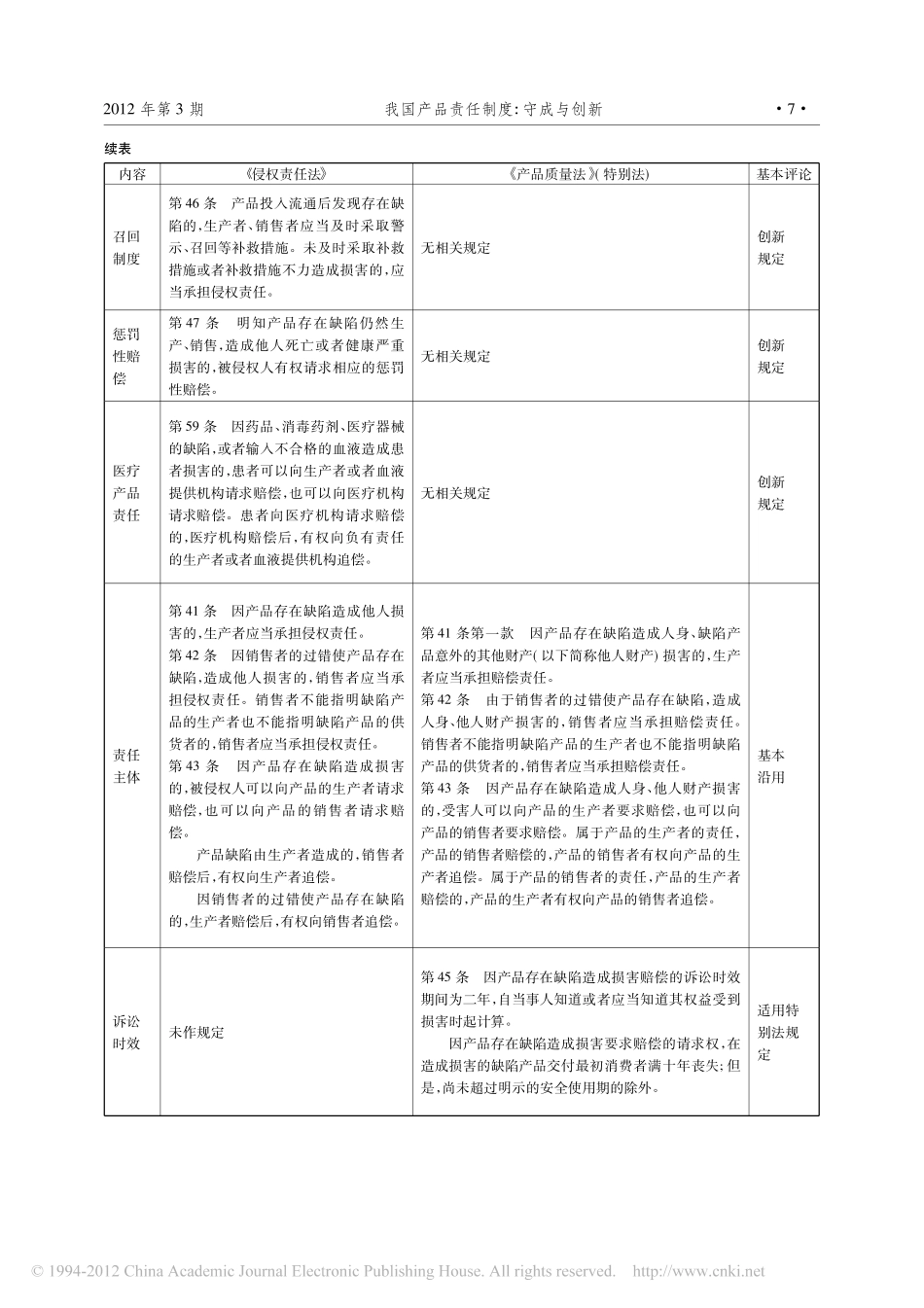

[作者简介]张新宝,中国人民大学法学院教授、博士生导师。任鸿雁,中国人民大学法学院博士研究生。部门法专论我国产品责任制度:守成与创新张新宝任鸿雁摘要:相对于《产品质量法》有关产品责任的规定,《侵权责任法》第五章既有守成的一面也有诸多创新规定,在解释上不可完全适用特别法优先的原则或新法优先的原则,而是要将两个法律的相关规定有机结合起来进行系统的解释,方能正确适用。《侵权责任法》没有对产品责任中的“损害”进行重新界定,产品自身的财产损失不属于产品责任的“损害”;精神损害赔偿适用于产品责任案件,惩罚性赔偿规定的适用有待最高人民法院作出更具有可操作性的司法解释。关键词:产品责任;精神损害;惩罚性赔偿中图分类号:DF51文献标识码:A文章编号:1673-8330(2012)03-0005-15引言我国产品责任制度从《民法通则》第122条的原则性规定到1993年第七届全国人大常委会通过《中华人民共和国产品质量法》建立产品责任制度,再到《中华人民共和国侵权责任法》第五章产品责任的规定,其在我国的发展可谓从无到有,从简单走向完善。然而,由于立法者并未明确说明《侵权责任法》规定的产品责任与《产品质量法》之间的关系,使得学术界和实务界对于两部法律的解释方法及适用存在诸多争议。笔者试图用实证考察、案例分析、比较研究的方法,对两部法律的相关规定以及适用原则、相互关系进行考察,同时就新法对旧法的守成及创新性规定进行全面解读,并对法律解释上的几个主要争议问题发表自己的见解。一、《侵权责任法》与《产品质量法》的解释方法及其适用1993年《中华人民共和国产品质量法》可以说是产品责任领域的基本法律。因为之前的《民法通则》第122条仅对产品责任作了原则性规定,对于很多具体操作性问题并未加以全面规定。其后的《食品安全法》对食品领域的产品质量问题进行了更为具体的规定。但是个别领域的单行法无论从立法技术的角度,还是从理论发展的角度,都存在很多问题。在《侵权责任法》立法过程中,有学者提出以侵权法的产品责任一章来取代现有的《产品质量法》,以实现产品责任领域立法层面的相对统一。《侵权责任法》第五章规定了产品责任,但并没有如学者们期望的那样完全取代现有的《产品质量法》,也无补充或修改《产品质量法》规定之明确表示。虽然此次《侵权责任法》明确规定了精神损害赔偿、惩罚性赔偿、召回制度、医疗产品责任等创新性规定,但对于责任主体、归责原则等问题,基本沿用了《产品质量法》...