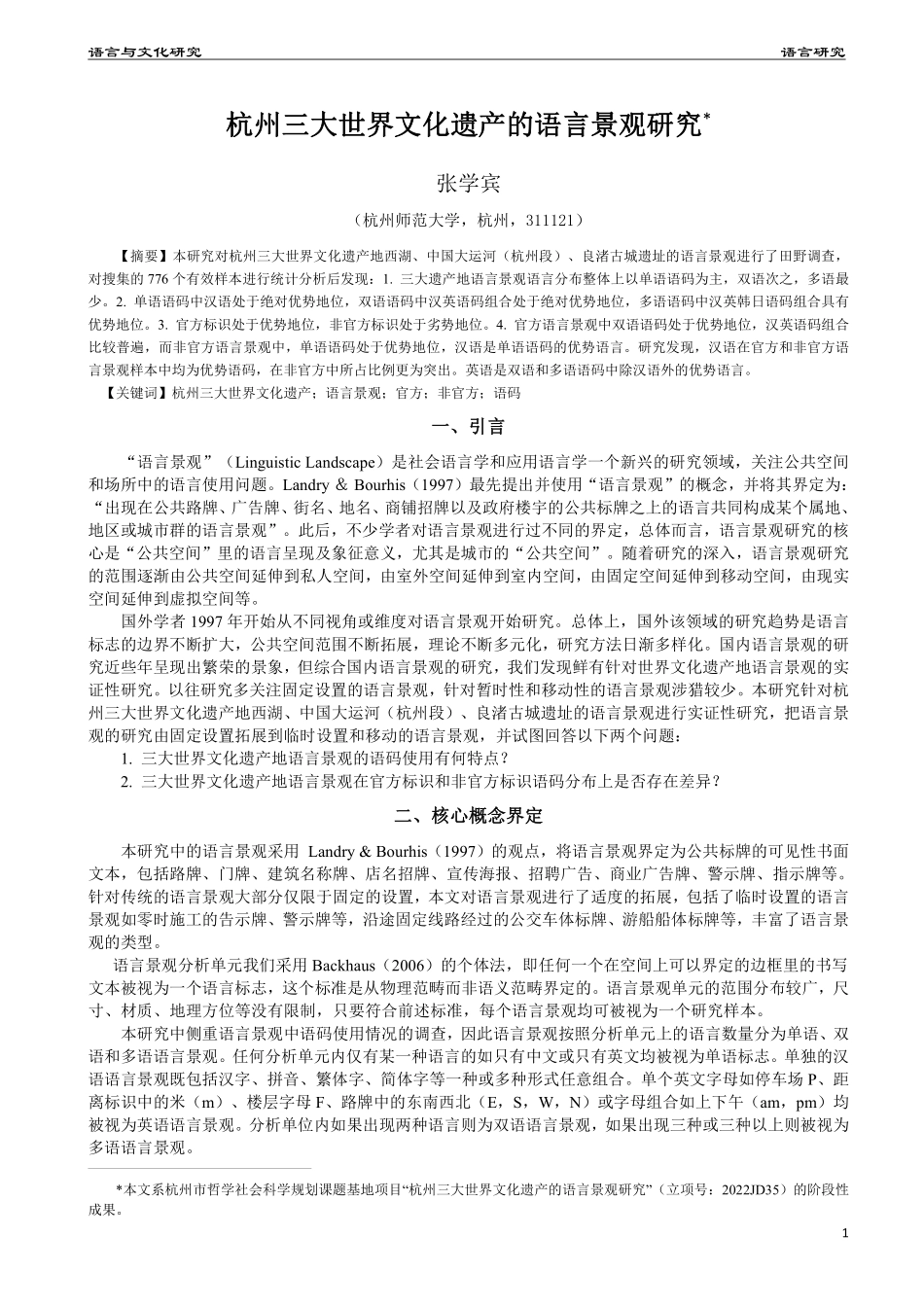

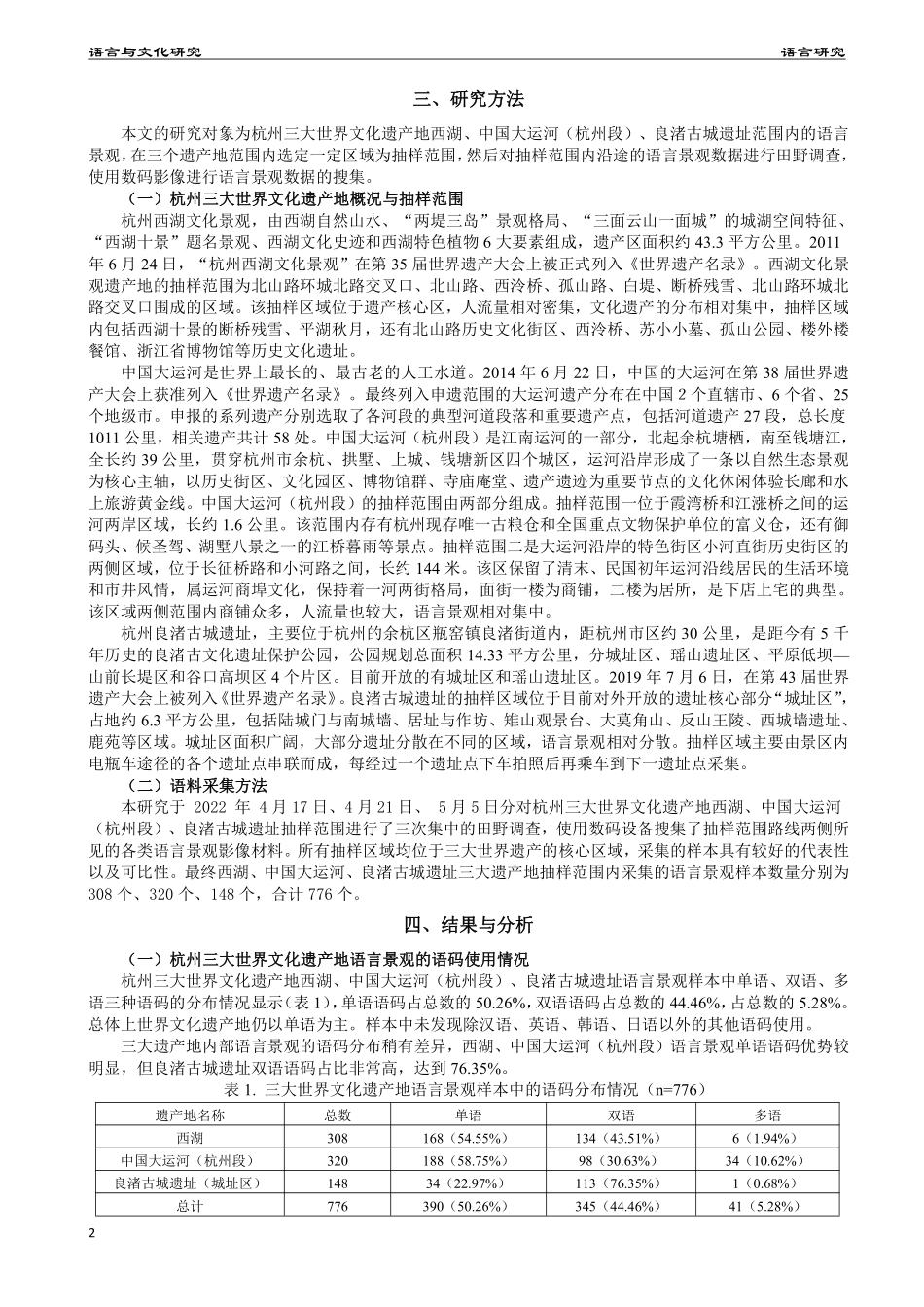

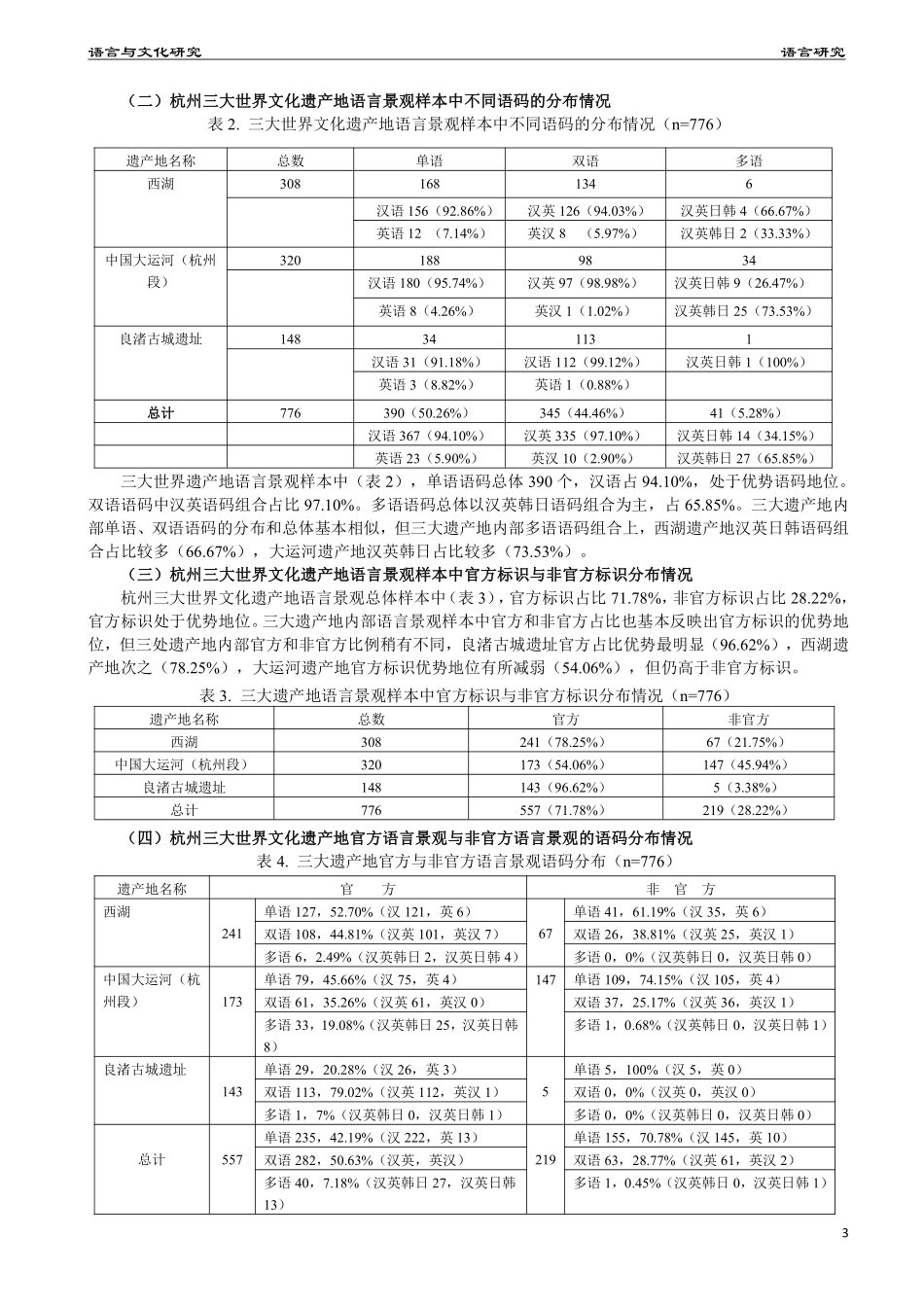

语言与文化研究语言研究1杭州三大世界文化遗产的语言景观研究*张学宾(杭州师范大学,杭州,311121)【摘要】本研究对杭州三大世界文化遗产地西湖、中国大运河(杭州段)、良渚古城遗址的语言景观进行了田野调查,对搜集的776个有效样本进行统计分析后发现:1.三大遗产地语言景观语言分布整体上以单语语码为主,双语次之,多语最少。2.单语语码中汉语处于绝对优势地位,双语语码中汉英语码组合处于绝对优势地位,多语语码中汉英韩日语码组合具有优势地位。3.官方标识处于优势地位,非官方标识处于劣势地位。4.官方语言景观中双语语码处于优势地位,汉英语码组合比较普遍,而非官方语言景观中,单语语码处于优势地位,汉语是单语语码的优势语言。研究发现,汉语在官方和非官方语言景观样本中均为优势语码,在非官方中所占比例更为突出。英语是双语和多语语码中除汉语外的优势语言。【关键词】杭州三大世界文化遗产;语言景观;官方;非官方;语码一、引言“语言景观”(LinguisticLandscape)是社会语言学和应用语言学一个新兴的研究领域,关注公共空间和场所中的语言使用问题。Landry&Bourhis(1997)最先提出并使用“语言景观”的概念,并将其界定为:“出现在公共路牌、广告牌、街名、地名、商铺招牌以及政府楼宇的公共标牌之上的语言共同构成某个属地、地区或城市群的语言景观”。此后,不少学者对语言景观进行过不同的界定,总体而言,语言景观研究的核心是“公共空间”里的语言呈现及象征意义,尤其是城市的“公共空间”。随着研究的深入,语言景观研究的范围逐渐由公共空间延伸到私人空间,由室外空间延伸到室内空间,由固定空间延伸到移动空间,由现实空间延伸到虚拟空间等。国外学者1997年开始从不同视角或维度对语言景观开始研究。总体上,国外该领域的研究趋势是语言标志的边界不断扩大,公共空间范围不断拓展,理论不断多元化,研究方法日渐多样化。国内语言景观的研究近些年呈现出繁荣的景象,但综合国内语言景观的研究,我们发现鲜有针对世界文化遗产地语言景观的实证性研究。以往研究多关注固定设置的语言景观,针对暂时性和移动性的语言景观涉猎较少。本研究针对杭州三大世界文化遗产地西湖、中国大运河(杭州段)、良渚古城遗址的语言景观进行实证性研究,把语言景观的研究由固定设置拓展到临时设置和移动的语言景观,并试图回答以下两个问题:1.三大世界文化遗产地语言景观的语码使用有何特点?2.三大世界文化遗产地语言景观在官...