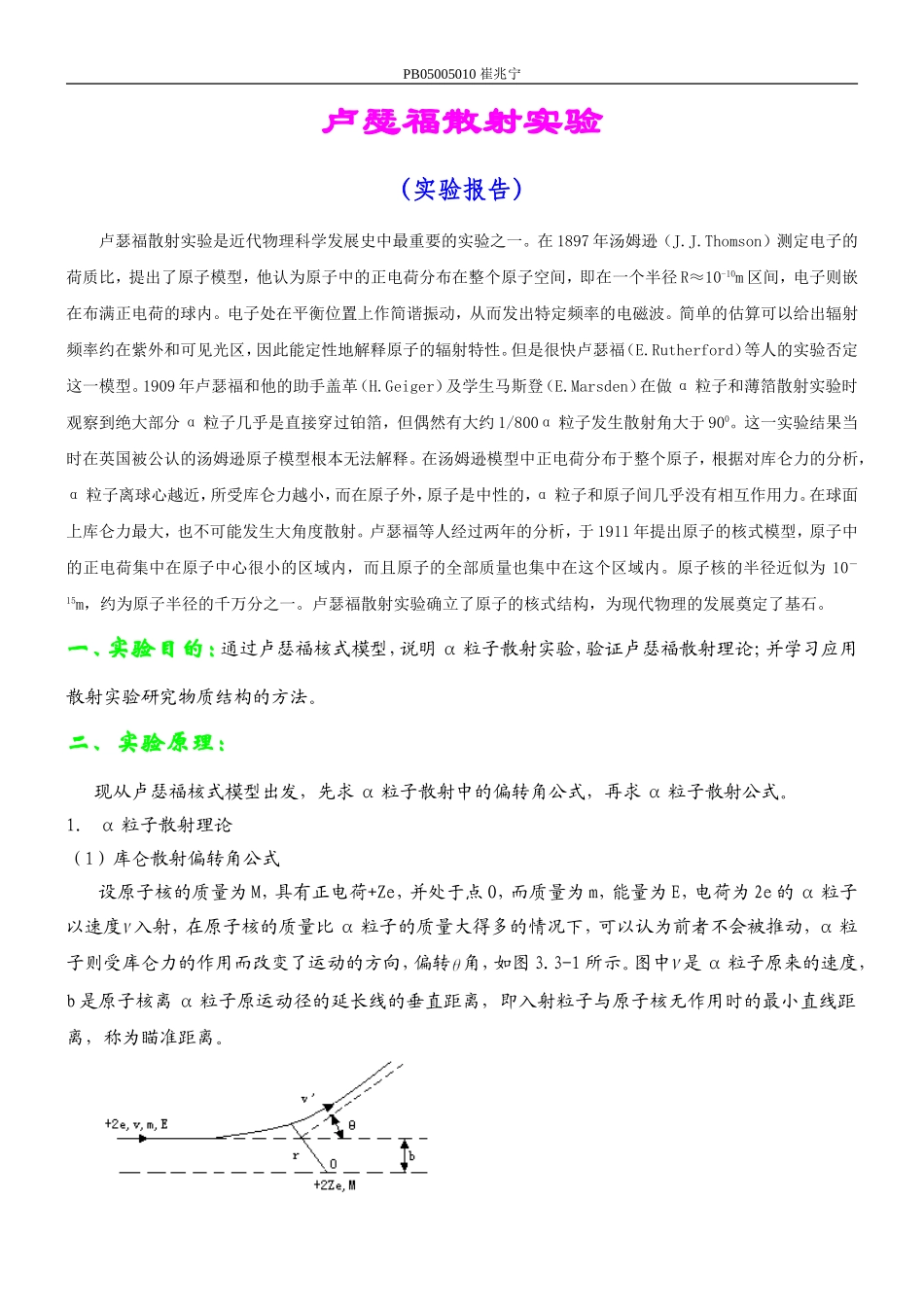

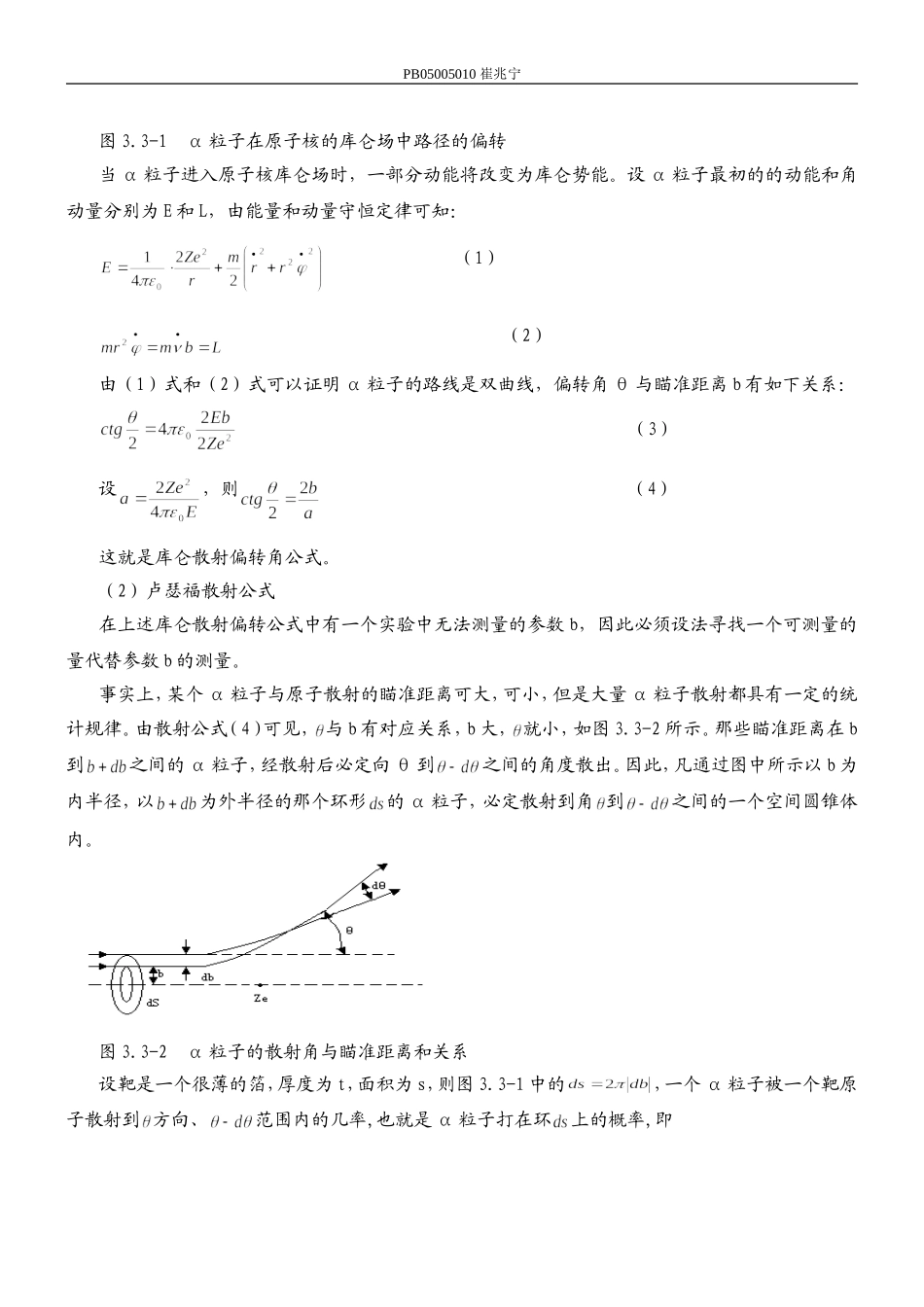

PB05005010崔兆宁卢瑟福散射实验(实验报告)卢瑟福散射实验是近代物理科学发展史中最重要的实验之一。在1897年汤姆逊(J.J.Thomson)测定电子的荷质比,提出了原子模型,他认为原子中的正电荷分布在整个原子空间,即在一个半径R≈10-10m区间,电子则嵌在布满正电荷的球内。电子处在平衡位置上作简谐振动,从而发出特定频率的电磁波。简单的估算可以给出辐射频率约在紫外和可见光区,因此能定性地解释原子的辐射特性。但是很快卢瑟福(E.Rutherford)等人的实验否定这一模型。1909年卢瑟福和他的助手盖革(H.Geiger)及学生马斯登(E.Marsden)在做α粒子和薄箔散射实验时观察到绝大部分α粒子几乎是直接穿过铂箔,但偶然有大约1/800α粒子发生散射角大于900。这一实验结果当时在英国被公认的汤姆逊原子模型根本无法解释。在汤姆逊模型中正电荷分布于整个原子,根据对库仑力的分析,α粒子离球心越近,所受库仑力越小,而在原子外,原子是中性的,α粒子和原子间几乎没有相互作用力。在球面上库仑力最大,也不可能发生大角度散射。卢瑟福等人经过两年的分析,于1911年提出原子的核式模型,原子中的正电荷集中在原子中心很小的区域内,而且原子的全部质量也集中在这个区域内。原子核的半径近似为10-15m,约为原子半径的千万分之一。卢瑟福散射实验确立了原子的核式结构,为现代物理的发展奠定了基石。一、实验目的:通过卢瑟福核式模型,说明α粒子散射实验,验证卢瑟福散射理论;并学习应用散射实验研究物质结构的方法。二、实验原理:现从卢瑟福核式模型出发,先求α粒子散射中的偏转角公式,再求α粒子散射公式。1.α粒子散射理论(1)库仑散射偏转角公式设原子核的质量为M,具有正电荷+Ze,并处于点O,而质量为m,能量为E,电荷为2e的α粒子以速度入射,在原子核的质量比α粒子的质量大得多的情况下,可以认为前者不会被推动,α粒子则受库仑力的作用而改变了运动的方向,偏转角,如图3.3-1所示。图中是α粒子原来的速度,b是原子核离α粒子原运动径的延长线的垂直距离,即入射粒子与原子核无作用时的最小直线距离,称为瞄准距离。PB05005010崔兆宁图3.3-1α粒子在原子核的库仑场中路径的偏转当α粒子进入原子核库仑场时,一部分动能将改变为库仑势能。设α粒子最初的的动能和角动量分别为E和L,由能量和动量守恒定律可知:(1)(2)由(1)式和(2)式可以证明α粒子的路线是双曲线,偏转角θ与瞄准距离b有如下关系:(3)设,则(4)这就是...