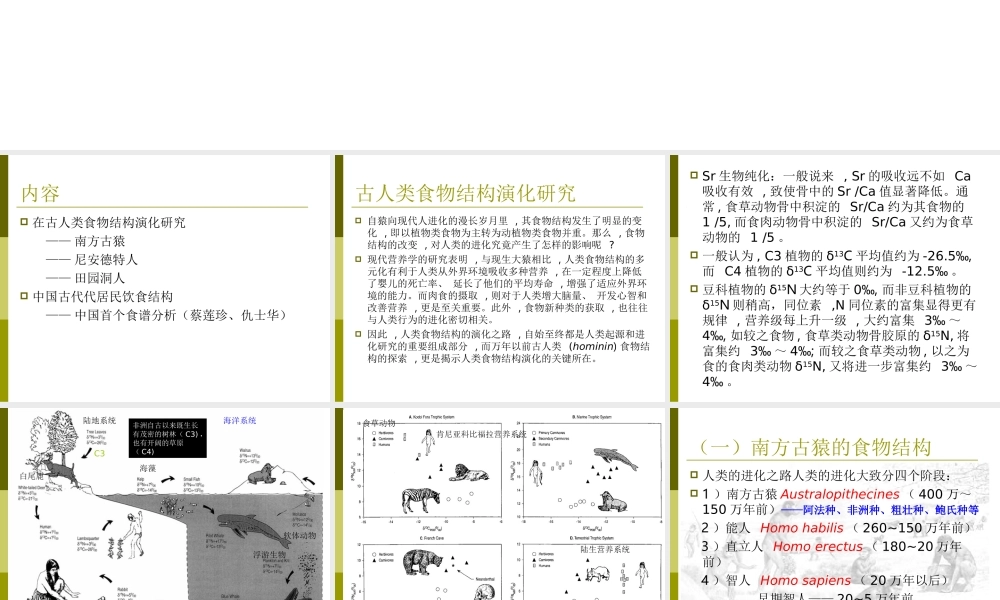

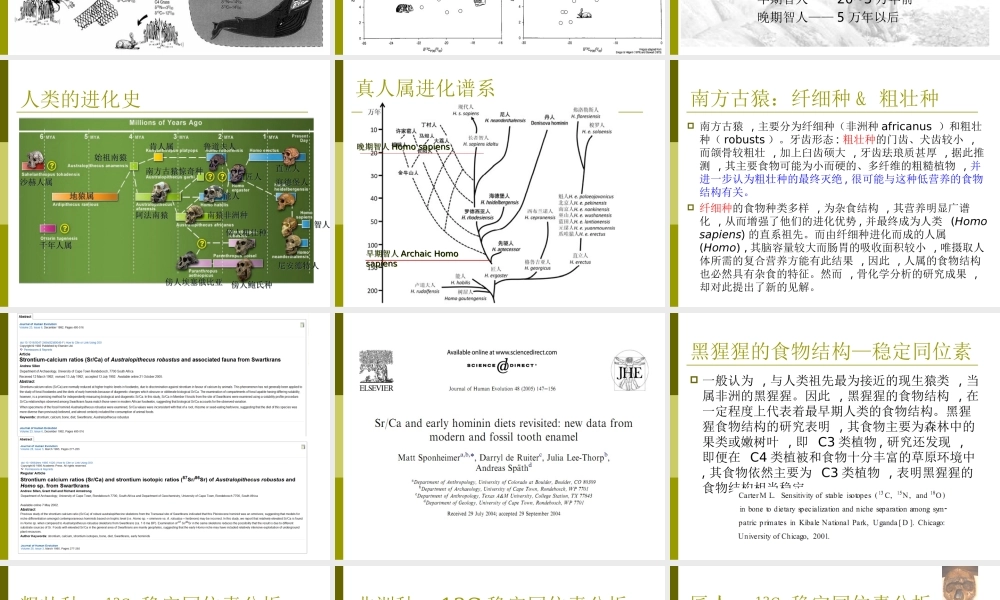

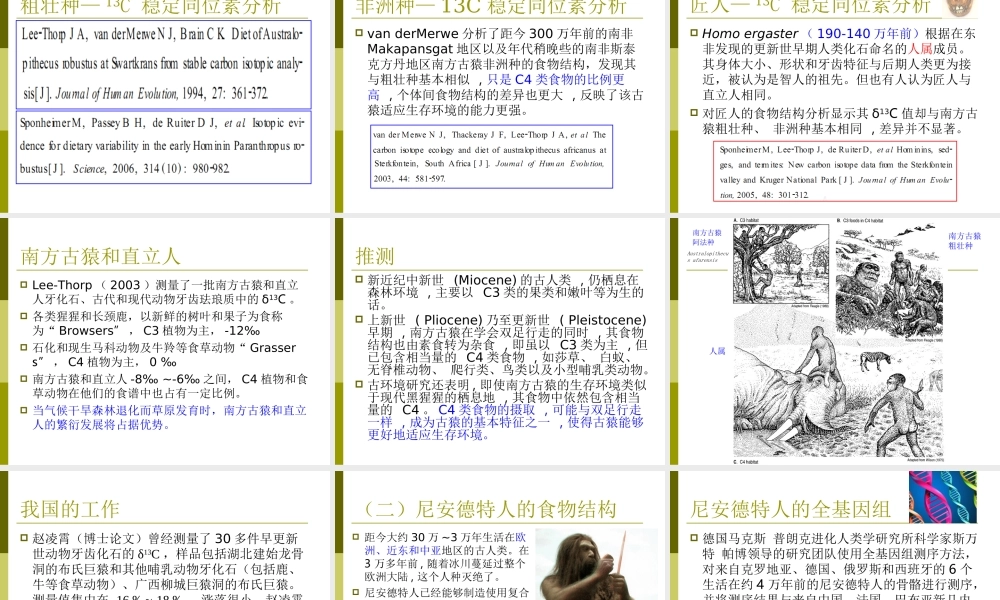

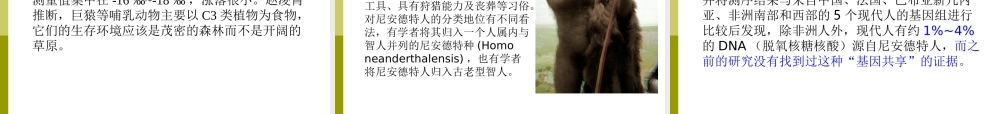

古人类食物结构演化研究内容在古人类食物结构演化研究——南方古猿——尼安德特人——田园洞人中国古代代居民饮食结构——中国首个食谱分析(蔡莲珍、仇士华)古人类食物结构演化研究自猿向现代人进化的漫长岁月里,其食物结构发生了明显的变化,即以植物类食物为主转为动植物类食物并重。那么,食物结构的改变,对人类的进化究竟产生了怎样的影响呢?现代营养学的研究表明,与现生大猿相比,人类食物结构的多元化有利于人类从外界环境吸收多种营养,在一定程度上降低了婴儿的死亡率、延长了他们的平均寿命,增强了适应外界环境的能力。而肉食的摄取,则对于人类增大脑量、开发心智和改善营养,更是至关重要。此外,食物新种类的获取,也往往与人类行为的进化密切相关。因此,人类食物结构的演化之路,自始至终都是人类起源和进化研究的重要组成部分,而万年以前古人类(hominin)食物结构的探索,更是揭示人类食物结构演化的关键所在。Sr生物纯化:一般说来,Sr的吸收远不如Ca吸收有效,致使骨中的Sr/Ca值显著降低。通常,食草动物骨中积淀的Sr/Ca约为其食物的1/5,而食肉动物骨中积淀的Sr/Ca又约为食草动物的1/5。一般认为,C3植物的δ13C平均值约为-26.5‰,而C4植物的δ13C平均值则约为-12.5‰。豆科植物的δ15N大约等于0‰,而非豆科植物的δ15N则稍高,同位素,N同位素的富集显得更有规律,营养级每上升一级,大约富集3‰~4‰,如较之食物,食草类动物骨胶原的δ15N,将富集约3‰~4‰;而较之食草类动物,以之为食的食肉类动物δ15N,又将进一步富集约3‰~4‰。陆地系统海洋系统C3海藻白尾鹿软体动物浮游生物非洲自古以来既生长有茂密的树林(C3),也有开阔的草原(C4)肯尼亚科比福拉营养系统食草动物陆生营养系统(一)南方古猿的食物结构人类的进化之路人类的进化大致分四个阶段:1)南方古猿Australopithecines(400万~150万年前)——阿法种、非洲种、粗壮种、鲍氏种等2)能人Homohabilis(260~150万年前)3)直立人Homoerectus(180~20万年前)4)智人Homosapiens(20万年以后)早期智人——20~5万年前晚期智人——5万年以后人类的进化史阿法南猿阿法南猿沙赫人属沙赫人属地猿属地猿属千年人属千年人属始祖南猿始祖南猿肯人属肯人属南猿非洲种南猿非洲种能人能人匠人匠人直立人直立人鲁道夫人鲁道夫人南方古猿惊奇种南方古猿惊奇种傍人埃塞俄比亚傍人埃塞俄比亚傍人粗壮种傍人粗壮种傍人鲍氏种傍人鲍氏种尼安德特人尼安德特人智人智人海德堡人海德...