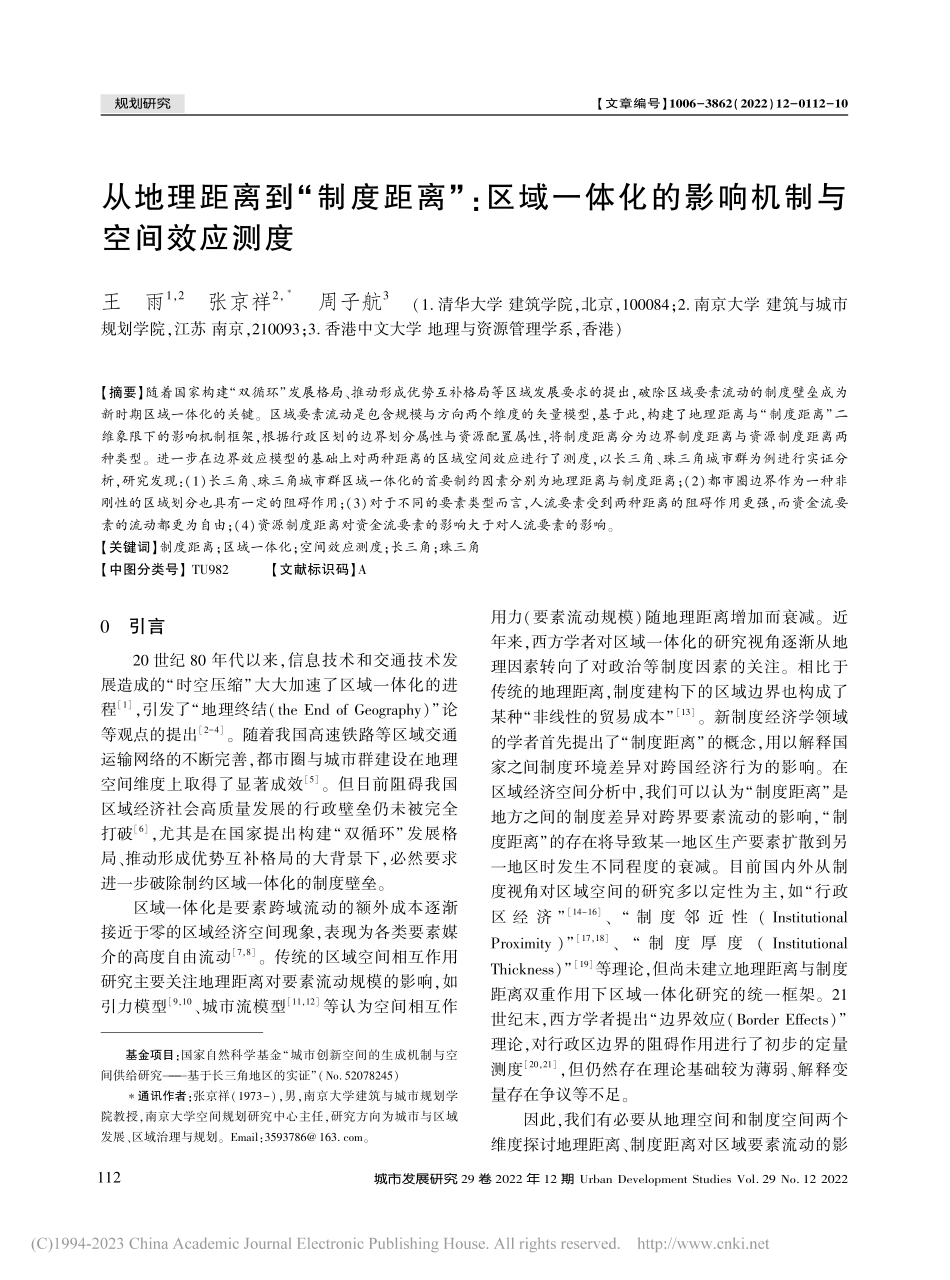

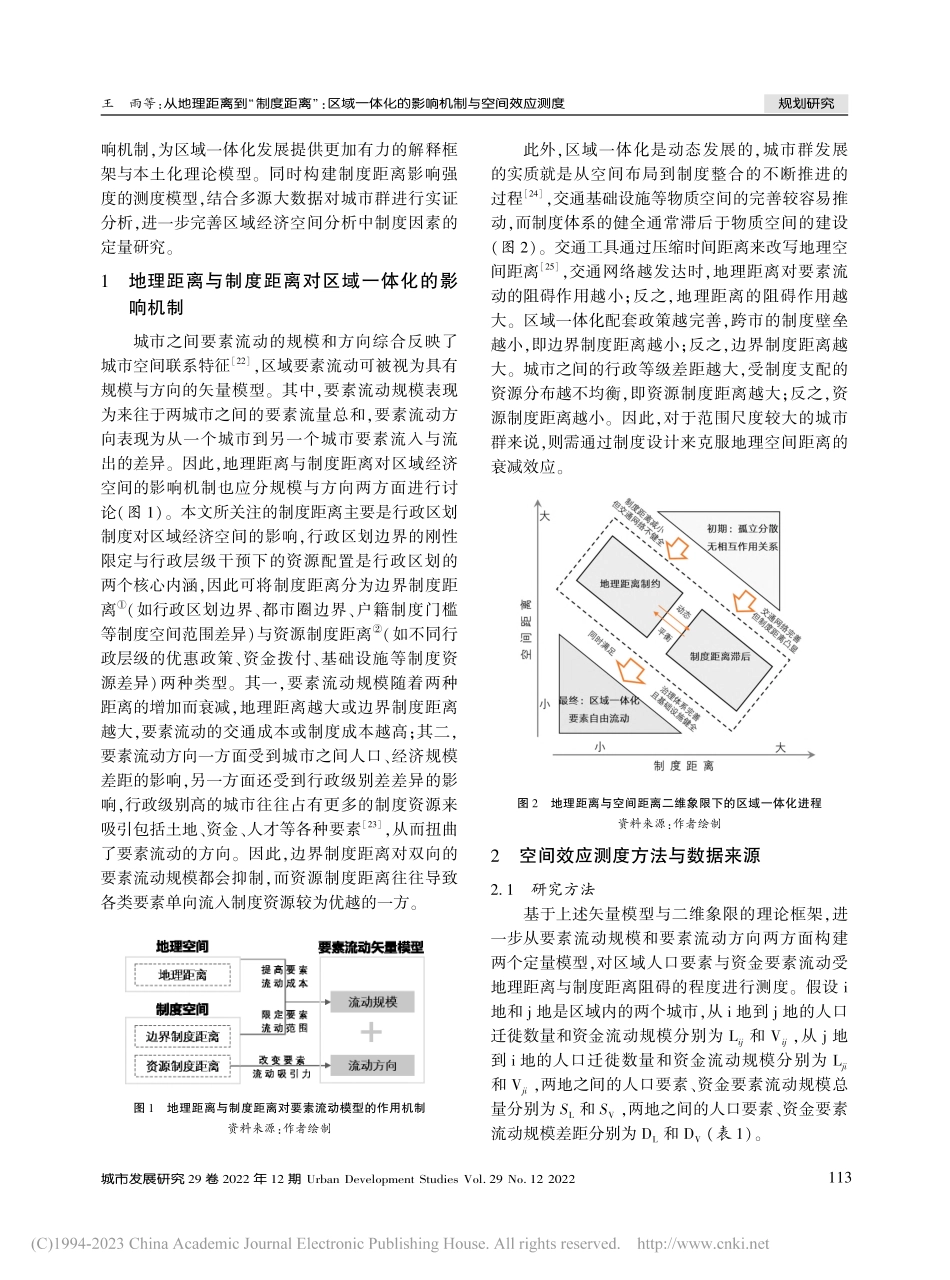

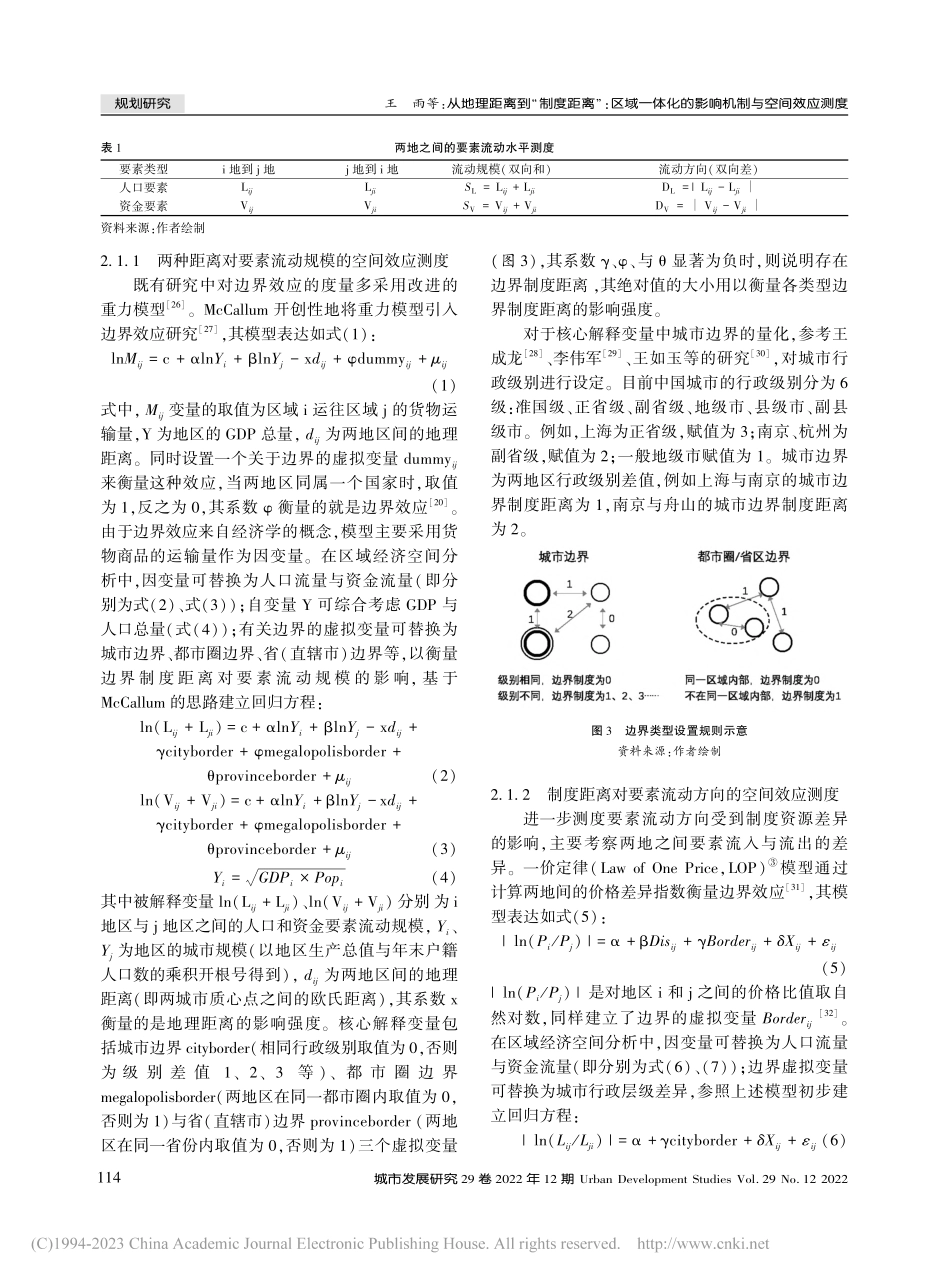

规划研究【文章编号】1006-3862(2022)12-0112-10112城市发展研究29卷2022年12期UrbanDevelopmentStudiesVol.29No.122022从地理距离到“制度距离”:区域一体化的影响机制与空间效应测度王雨1,2张京祥2,∗周子航3(1.清华大学建筑学院,北京,100084;2.南京大学建筑与城市规划学院,江苏南京,210093;3.香港中文大学地理与资源管理学系,香港)【摘要】随着国家构建“双循环”发展格局、推动形成优势互补格局等区域发展要求的提出,破除区域要素流动的制度壁垒成为新时期区域一体化的关键。区域要素流动是包含规模与方向两个维度的矢量模型,基于此,构建了地理距离与“制度距离”二维象限下的影响机制框架,根据行政区划的边界划分属性与资源配置属性,将制度距离分为边界制度距离与资源制度距离两种类型。进一步在边界效应模型的基础上对两种距离的区域空间效应进行了测度,以长三角、珠三角城市群为例进行实证分析,研究发现:(1)长三角、珠三角城市群区域一体化的首要制约因素分别为地理距离与制度距离;(2)都市圈边界作为一种非刚性的区域划分也具有一定的阻碍作用;(3)对于不同的要素类型而言,人流要素受到两种距离的阻碍作用更强,而资金流要素的流动都更为自由;(4)资源制度距离对资金流要素的影响大于对人流要素的影响。【关键词】制度距离;区域一体化;空间效应测度;长三角;珠三角【中图分类号】TU982【文献标识码】A基金项目:国家自然科学基金“城市创新空间的生成机制与空间供给研究———基于长三角地区的实证”(No.52078245)∗通讯作者:张京祥(1973-),男,南京大学建筑与城市规划学院教授,南京大学空间规划研究中心主任,研究方向为城市与区域发展、区域治理与规划。Email:3593786@163.com。0引言20世纪80年代以来,信息技术和交通技术发展造成的“时空压缩”大大加速了区域一体化的进程[1],引发了“地理终结(theEndofGeography)”论等观点的提出[2-4]。随着我国高速铁路等区域交通运输网络的不断完善,都市圈与城市群建设在地理空间维度上取得了显著成效[5]。但目前阻碍我国区域经济社会高质量发展的行政壁垒仍未被完全打破[6],尤其是在国家提出构建“双循环”发展格局、推动形成优势互补格局的大背景下,必然要求进一步破除制约区域一体化的制度壁垒。区域一体化是要素跨域流动的额外成本逐渐接近于零的区域经济空间现象,表现为各类要素媒介的高度自由流动[7,8]。传统的区域空间相互作用研究主要关注地理距离对要素流动规模的影响,如引力模型[9,10、城市流模型...