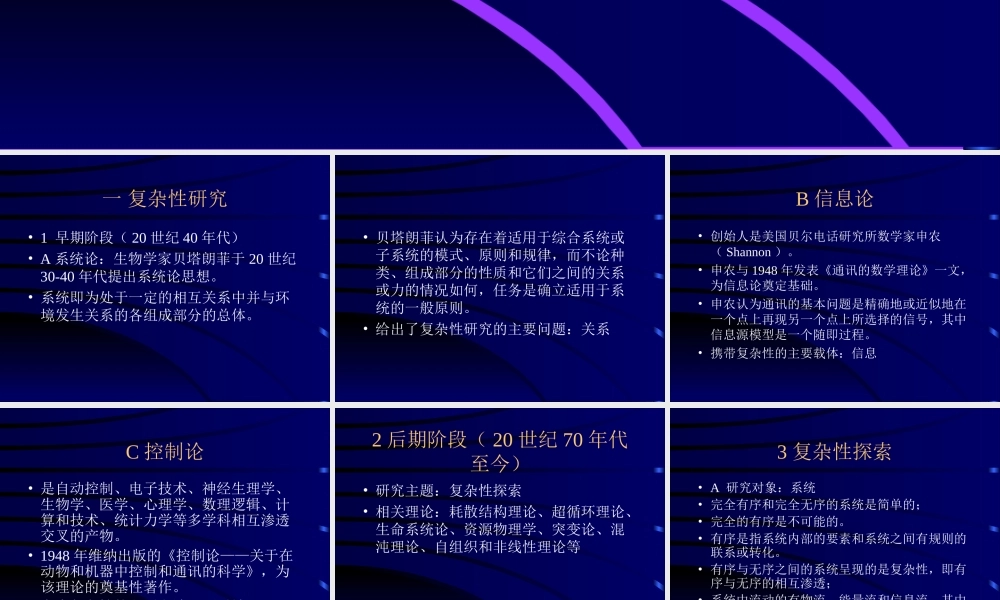

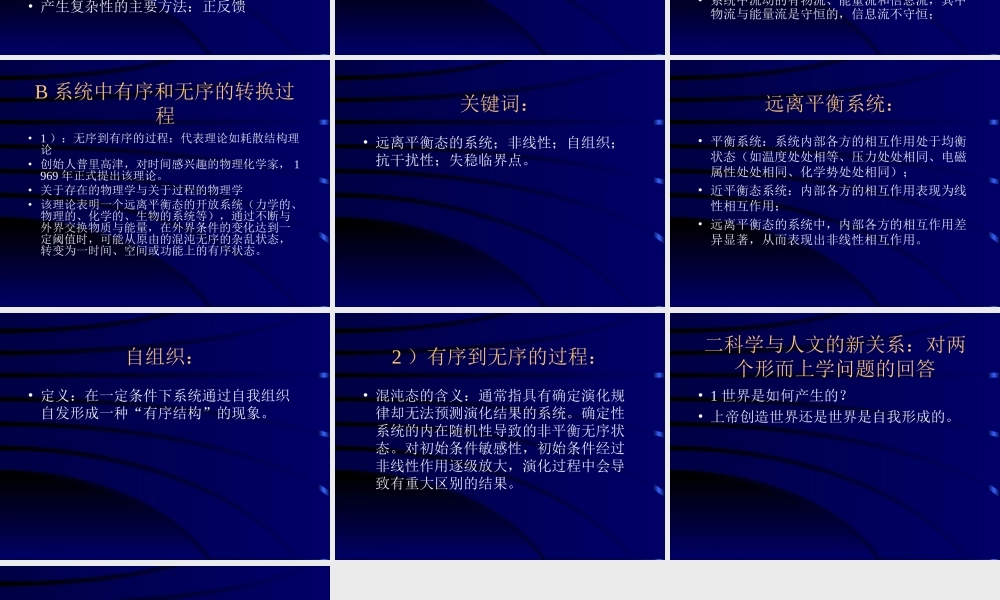

复杂性探索及科学与人文的新关系一复杂性研究•1早期阶段(20世纪40年代)•A系统论:生物学家贝塔朗菲于20世纪30-40年代提出系统论思想。•系统即为处于一定的相互关系中并与环境发生关系的各组成部分的总体。•贝塔朗菲认为存在着适用于综合系统或子系统的模式、原则和规律,而不论种类、组成部分的性质和它们之间的关系或力的情况如何,任务是确立适用于系统的一般原则。•给出了复杂性研究的主要问题:关系B信息论•创始人是美国贝尔电话研究所数学家申农(Shannon)。•申农与1948年发表《通讯的数学理论》一文,为信息论奠定基础。•申农认为通讯的基本问题是精确地或近似地在一个点上再现另一个点上所选择的信号,其中信息源模型是一个随即过程。•携带复杂性的主要载体:信息C控制论•是自动控制、电子技术、神经生理学、生物学、医学、心理学、数理逻辑、计算和技术、统计力学等多学科相互渗透交叉的产物。•1948年维纳出版的《控制论——关于在动物和机器中控制和通讯的科学》,为该理论的奠基性著作。•产生复杂性的主要方法:正反馈2后期阶段(20世纪70年代至今)•研究主题:复杂性探索•相关理论:耗散结构理论、超循环理论、生命系统论、资源物理学、突变论、混沌理论、自组织和非线性理论等3复杂性探索•A研究对象:系统•完全有序和完全无序的系统是简单的;•完全的有序是不可能的。•有序是指系统内部的要素和系统之间有规则的联系或转化。•有序与无序之间的系统呈现的是复杂性,即有序与无序的相互渗透;•系统中流动的有物流、能量流和信息流,其中物流与能量流是守恒的,信息流不守恒;B系统中有序和无序的转换过程•1):无序到有序的过程:代表理论如耗散结构理论•创始人普里高津,对时间感兴趣的物理化学家,1969年正式提出该理论。•关于存在的物理学与关于过程的物理学•该理论表明一个远离平衡态的开放系统(力学的、物理的、化学的、生物的系统等),通过不断与外界交换物质与能量,在外界条件的变化达到一定阈值时,可能从原由的混沌无序的杂乱状态,转变为一时间、空间或功能上的有序状态。关键词:•远离平衡态的系统;非线性;自组织;抗干扰性;失稳临界点。远离平衡系统:•平衡系统:系统内部各方的相互作用处于均衡状态(如温度处处相等、压力处处相同、电磁属性处处相同、化学势处处相同);•近平衡态系统:内部各方的相互作用表现为线性相互作用;•远离平衡态的系统中,内部各方的相互作用差异显著,从...