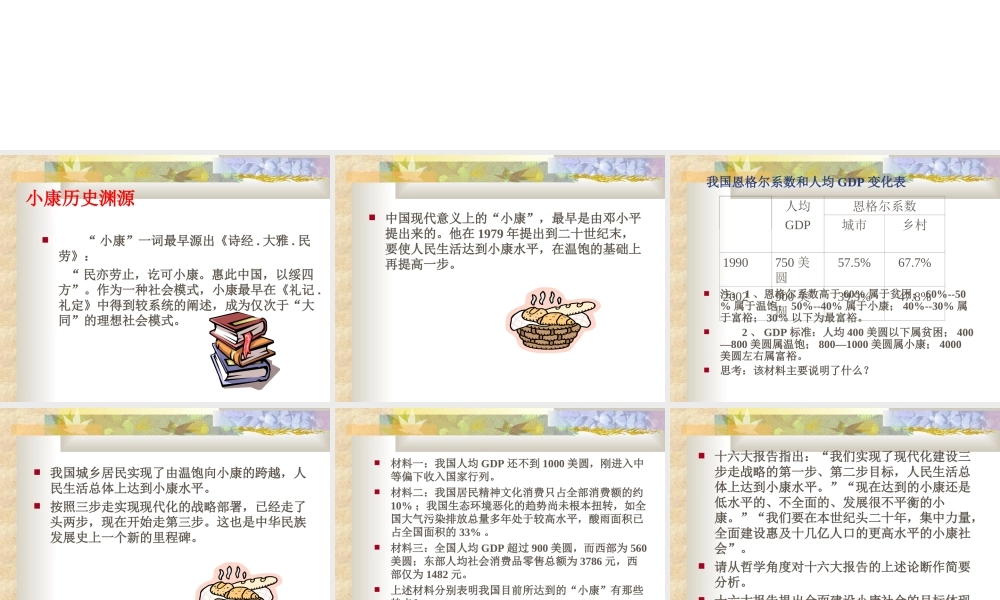

全面建设小康社会小康历史渊源“小康”一词最早源出《诗经.大雅.民劳》:“民亦劳止,讫可小康。惠此中国,以绥四方”。作为一种社会模式,小康最早在《礼记.礼定》中得到较系统的阐述,成为仅次于“大同”的理想社会模式。中国现代意义上的“小康”,最早是由邓小平提出来的。他在1979年提出到二十世纪末,要使人民生活达到小康水平,在温饱的基础上再提高一步。我国恩格尔系数和人均GDP变化表注:1、恩格尔系数高于60%属于贫困;60%--50%属于温饱;50%--40%属于小康;40%--30%属于富裕;30%以下为最富裕。2、GDP标准:人均400美圆以下属贫困;400—800美圆属温饱;800—1000美圆属小康;4000美圆左右属富裕。思考:该材料主要说明了什么?人均GDP恩格尔系数城市乡村1990750美圆57.5%67.7%2002900美圆39.9%47.8%我国城乡居民实现了由温饱向小康的跨越,人民生活总体上达到小康水平。按照三步走实现现代化的战略部署,已经走了头两步,现在开始走第三步。这也是中华民族发展史上一个新的里程碑。材料一:我国人均GDP还不到1000美圆,刚进入中等偏下收入国家行列。材料二:我国居民精神文化消费只占全部消费额的约10%;我国生态环境恶化的趋势尚未根本扭转,如全国大气污染排放总量多年处于较高水平,酸雨面积已占全国面积的33%。材料三:全国人均GDP超过900美圆,而西部为560美圆;东部人均社会消费品零售总额为3786元,西部仅为1482元。上述材料分别表明我国目前所达到的“小康”有那些特点?十六大报告指出:“我们实现了现代化建设三步走战略的第一步、第二步目标,人民生活总体上达到小康水平。”“现在达到的小康还是低水平的、不全面的、发展很不平衡的小康。”“我们要在本世纪头二十年,集中力量,全面建设惠及十几亿人口的更高水平的小康社会”。请从哲学角度对十六大报告的上述论断作简要分析。十六大报告提出全面建设小康社会的目标体现了政治常识的那些道理?全面建设小康社会的目标在优化结构和提高效益的基础上,GDP到2020年力争比2000年翻两番,综合国力和国际竞争力明显增强。社会主义民主更加完善,社会主义法制更加完备,依法治国基本方略得到全面落实。全民族的思想道德素质、科学文化素质和健康素质明显提高。可持续发展能力不断增强,生态环境得到改善,资源利用效率显著提高,推动整个社会走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。丰富的旅游资源、牢固的工业基础、繁荣的商...