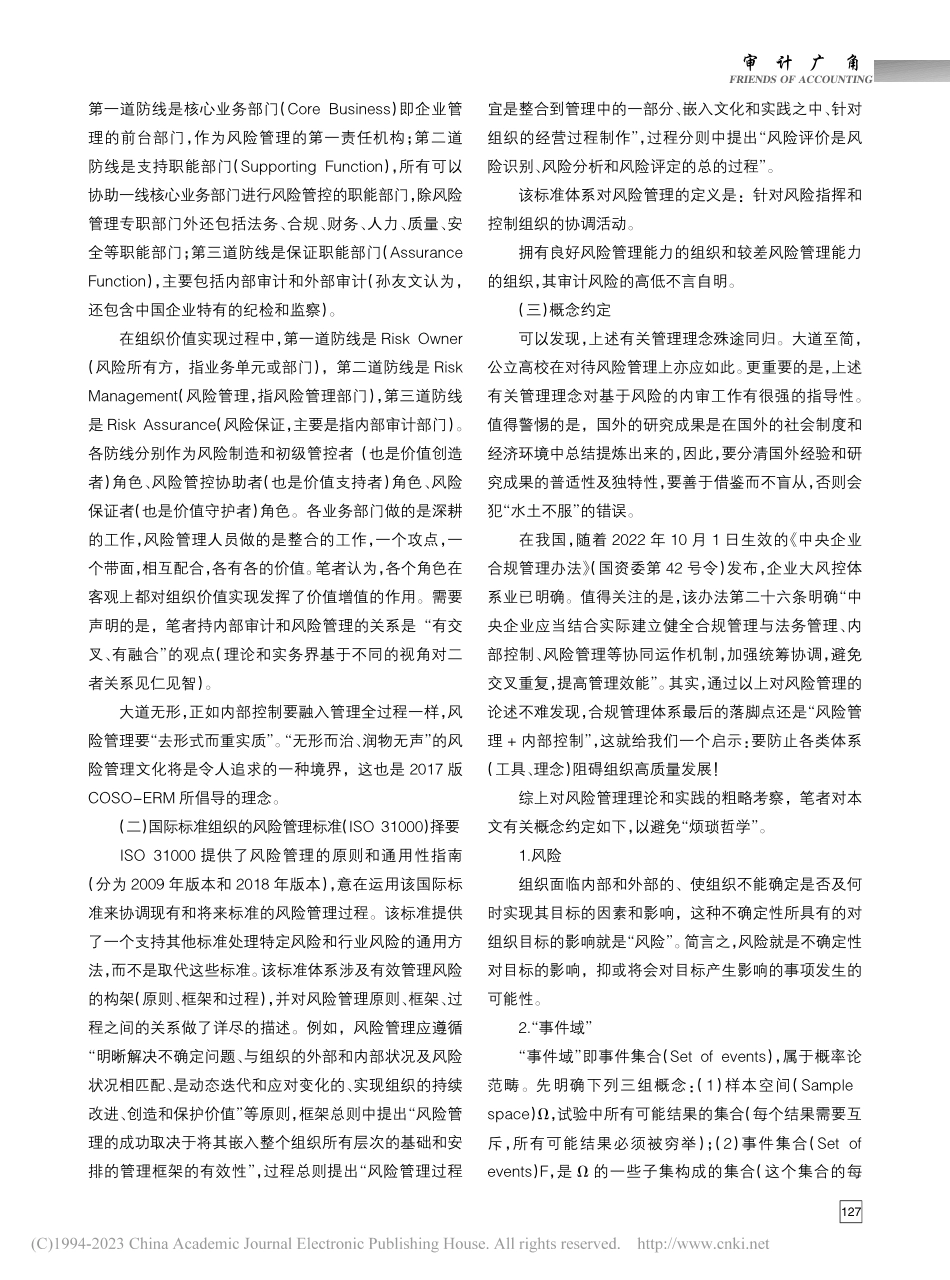

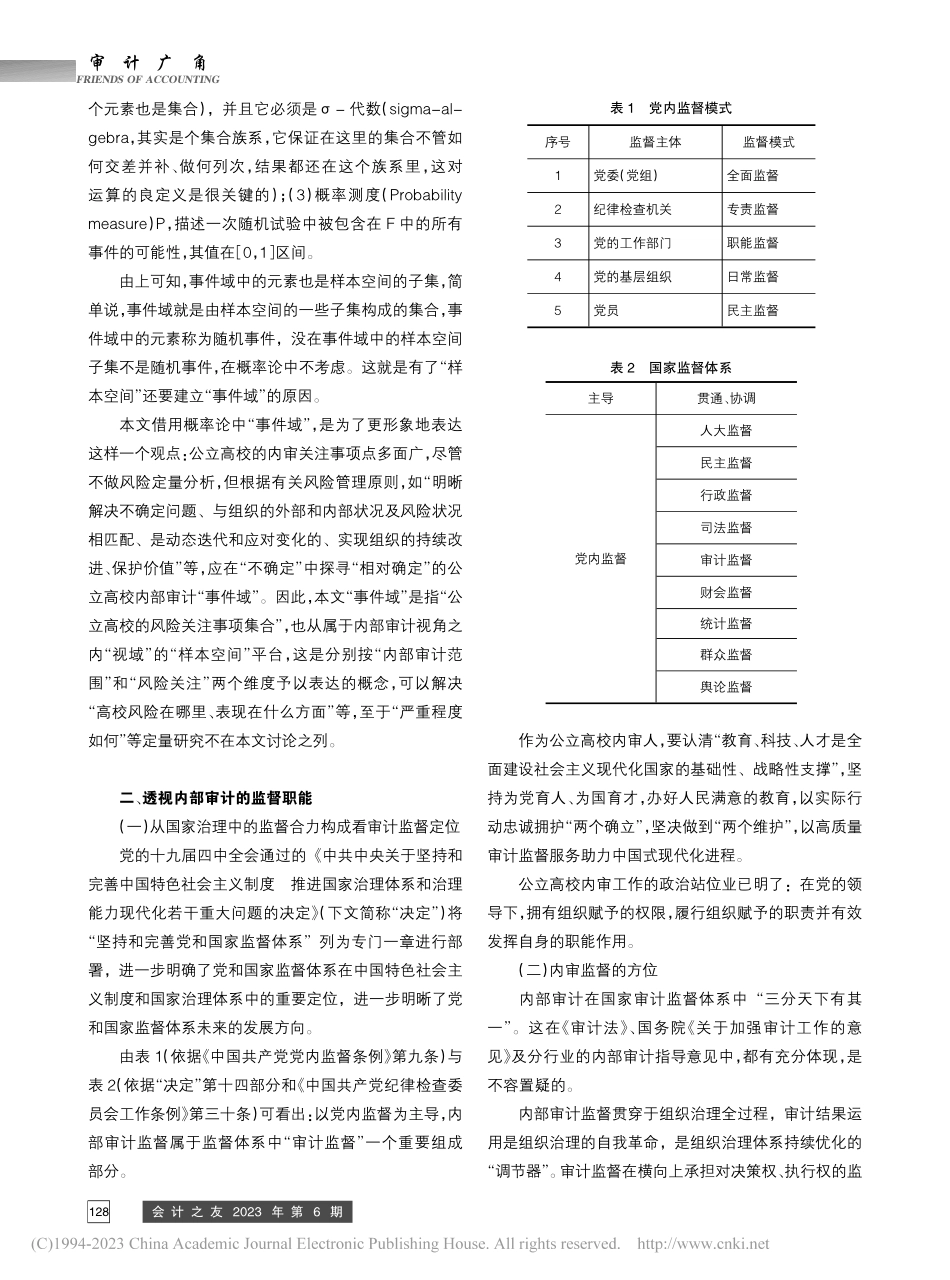

会计之友2023年第6期FRIENDSOFACCOUNTING随着国家治理现代化的推进,审计环境在深刻演化,被审计单位承担着高质量发展的目标任务,监督的政策性和精准性增强。审计标准具有一定程度的不确定性,如自然资源环境审计的非财经法规标准、政治标准、“三个区分开来”、容错纠错机制等,对审计人员执业胜任能力带来严峻的考验[1]。时代在变,审计管理思想要与时俱进,但内部审计所具有的监督和咨询的职能不变;信息技术革命催生的审计技术手段在变,但内部审计服务组织目标达成、为组织价值增值服务的评价(确认)和咨询(建议)等职能不变。在“变”与“不变”的思辨中,要明晰基于风险的公立高校内部审计需审视的“事件域”(当然也是动态变化的),这是内审工作的发力点。提质增效是审计发展的必然趋势。变革强调的是信息技术在内部审计工作中的运用,融合强调的是功能的扩展。在实现中国式现代化的进程中,随着“智能财务”(后文对此有述及)、业财融合(无论企业还是行政事业单位概莫如是)的推进,要在“不确定”中探寻“相对确定”的公立高校内部审计“事件域”。一、对风险管理的流变考察以及有关概念的约定(一)风险管理的“COSO基因”掠影自1992年9月美国COSO委员会(CommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCom-mission)发布《内部控制框架》以来,理论界和实务界不断对其提出一些改进建议,强调内部控制整合框架的建立应与企业风险管理相结合。美国立法机构2002年颁布的《2002年公众公司会计改革和投资者保护法案》(萨班斯—奥克斯利法案)也要求上市公司全面关注风险,加强风险管理,在客观上推动了内部控制整体框架的进一步发展。COSO委员会意识到《内部控制框架》过分注重财务报告,而没有从企业全局与战略的高度来关注企业风险。2004年9月,COSO委员会正式颁布了第一版《企业风险管理—整合框架》(COSO-ERM),该框架脱胎于《内部控制框架》,实施过程中两个框架之间关系的话题始终无法摆脱。孙友文2017年在“大风控”(微信公众号)有系列相关解读文章(下文相关内容引用参考不再单独说明)。COSO委员会2017年9月正式发布的第二版《企业风险管理框架》(COSO-ERM),使风险管理工作更好地与企业战略和绩效相融合以提升企业的价值(亦即直接从企业治理和管理的角度将风险管理内容嵌入),并声称该框架不仅适用于企业,而且适用于政府及非营利机构。该框架对“三道防线”的相关阐述:风险管理责任落实的【摘要】通过对风险...