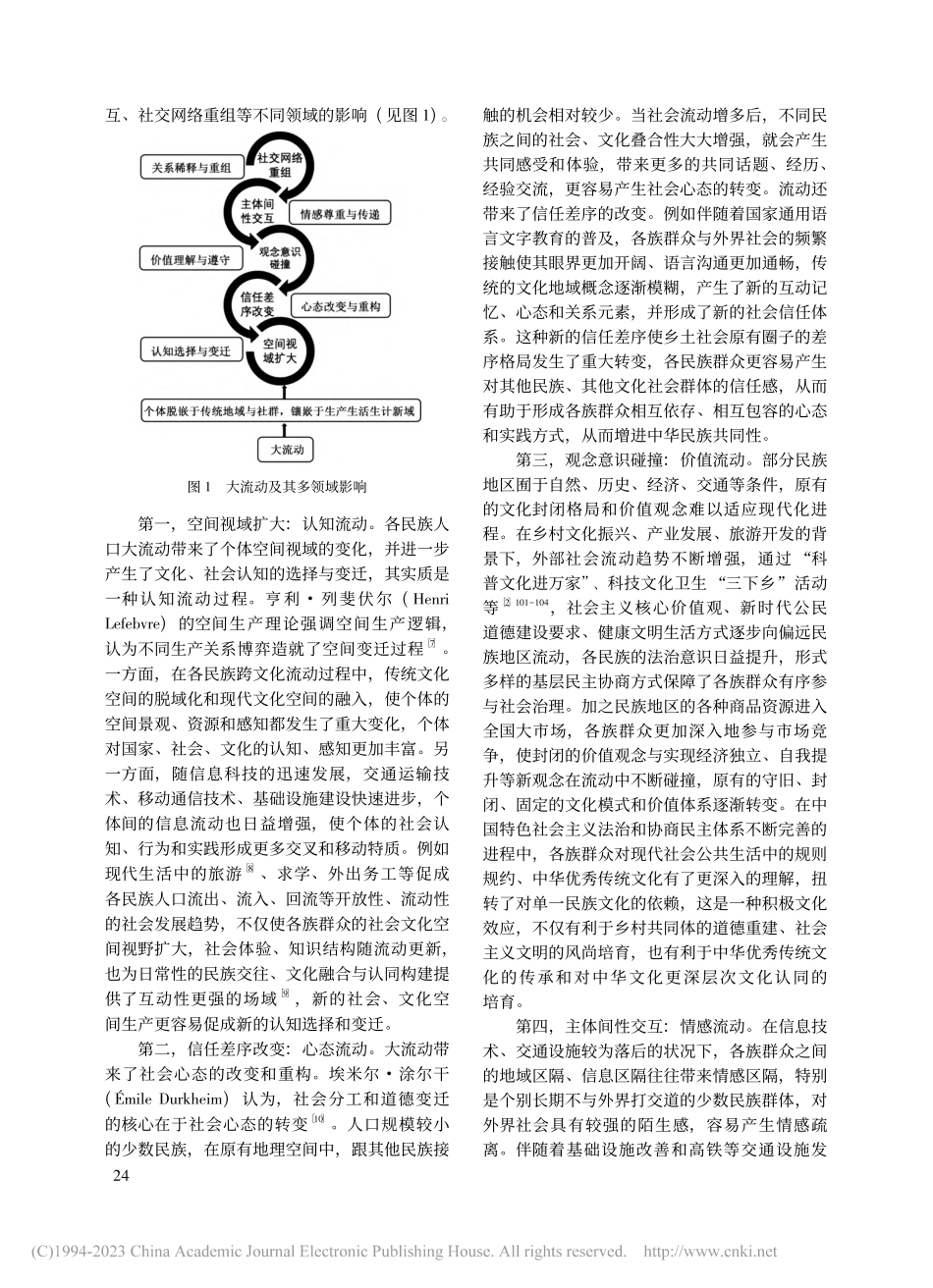

2023年第1期中央民族大学学报(哲学社会科学版)No.1,2023第50卷JournalofMinzuUniversityofChinaVol.50(总第266期)(PhilosophyandSocialSciencesEdition)GeneralNo.266大流动、大交融与大团结:增进中华民族共同性的逻辑进路王云芳(中央民族大学马克思主义学院,北京100081)[摘要]大流动作为当今中国社会的重要特征,是中华民族共同体建设进程中不容忽视的重要变量。从当代中国社会流动视角出发,“大流动—大交融—大团结”三维动态过程与中华民族共同体建设的关系极为密切,是增进中华民族共同性的重要逻辑进路之一。大流动促成了认知的选择与变迁、心态的改变与重构、规则价值的理解与遵守、情感的尊重与传递、关系的稀释与重组,有利于各族群众空间视域的扩大和传统观念的转变,是增强各族群众共同性认知、心态、价值、情感和关系的基础和条件。大交融有利于共同认同的增强与普及、共同信念的锤炼与塑造、共同价值的融通与共生、共同情感的交互与归属、共同关系的依存和把握,是促成各族群众实现理想、信念、文化、情感、意识交融的核心过程和形式。大团结是增进中华民族共同性的关键步骤和路径,通过团结奋斗引领共同性目标、团结统一凝聚共同性理念、团结进步铸牢中华民族共同体意识,确保各族群众在中国共产党的领导下,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。增进中华民族共同性是一个动态、多维、主体间性的过程,在大流动过程中增强大交融,在大交融过程中强化大团结,有助于扎实推进中华民族共同体建设。[关键词]中华民族;共同性;大流动;大交融;大团结[中图分类号]D633[文献标识码]A[文章编号]1005-8575(2023)01-0022-08[收稿日期]2022-10-20[作者简介]王云芳,中央民族大学马克思主义学院副教授。[基金项目]本文系中央民族大学自主科研项目“中国共产党民族观百年发展历程的经验启示与政治哲学逻辑研究”(项目编号:2021XSTD01)的阶段性成果。[致谢]在本文写作过程中,中央民族大学严庆教授提供了重要思路和修改建议。特此致谢!一、研究缘起:增进中华民族共同性的理论反思在党的二十大报告中,习近平总书记26次提到“中华民族”,15次提到“中华民族伟大复兴”,并明确提出“两个全面”中心任务和奋斗目标[1]。显而易见,全面推进中华民族伟大复兴,必须铸牢中华民族共同体意识。而铸牢中华民族共同体意识,就必须不断地增进中华民族共同性。纵观学界对中华民族的研究,可以发现中华民族共同性已成为当前新...